人类获取八成信息都是通过眼睛。要想比别人看得更清,看得更远,就要比别人的眼睛更亮。

光学仪器就是这样的“眼睛”。

中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,有这样一群追光人。

他们利用光学,将人眼尽可能地向远、向精、向微观延伸,从浩瀚宇宙和微观世界中寻找世界奥秘。

从1400万斤小米起家,炼出新中国第一埚光学玻璃,到“破釜沉舟”给神五神六装上太空之眼;再到“不走寻常路”造出领先世界的大口径碳化硅反射镜。

70年间,他们从未停下追光的脚步。

最遥远的光,最匆忙的他们

光,深邃遥远。为了靠近它,追光者唯有争分夺秒,时不我待。

王大珩(左)与蒋筑英进行学术交流工作(资料照片)。新华社发

走进长光所,迎面而来的科研工作者总是步履匆匆。

他们打招呼很特别:“距离小课题结项还有几天?”有的甚至精确到分钟:“今天需要的器件几点几分可以给我?”

“对时间敏感是长光人独有的特点。”副所长张学军说,所里承担的都是国家项目,任务重、时间紧,许多项目都是倒排工期,延误一天都不可以。

从新中国第一代光学人开始,紧迫感一直紧密跟随他们。

1952年1月,中国科学院仪器馆筹备处副主任王大珩来到长春时,我国在光学仪器制造上几乎一片空白,从国外购进一吨重的光学仪器,价格等同于一吨黄金,人家还不一定肯卖。

1400万斤小米,是国家拨给他创办中国科学院仪器馆(长光所前身)的首笔经费。

为了尽快建立新中国的光学事业,温文尔雅的王大珩变得雷厉风行。

他与工人们一起整理土地。累了饿了,坐在荒地上,吃大葱蘸大酱,嚼高粱米饭。

为了加快进度,1953年,他与光学材料研究室主任龚祖同不分日夜地搭炉子、试工艺……短短几个月,中国第一埚光学玻璃诞生。

青年时期的王大珩(中)与前苏联交流专家合影留念(资料照片)。新华社发

此后几年,王大珩和同事们先后研制出第一台电子显微镜,第一台高温金相显微镜,第一台大型光谱仪等,创造了“八大件一个汤”,奠定了新中国光学事业的基础。

1961年,第一台红宝石激光器在长光所诞生,比世界第一台只晚一年。

在老一代光学人自力更生、艰苦奋斗下,新中国在光学领域最早实现进口替代,光学科研人员最早实现与世界平等对话。

面对国家被“卡脖子”的领域,快点,再快点,是几代长光人的信念。

2003年,中科院院士、研究员王家骐团队研制的米级分辨率航天相机搭载神舟五号飞船升空,填补了我国缺少高分辨率航天相机的空白。

2018年,张学军团队成功造出四米碳化硅反射镜,打破了我国只能花高价进口到小口径反射镜的困局。

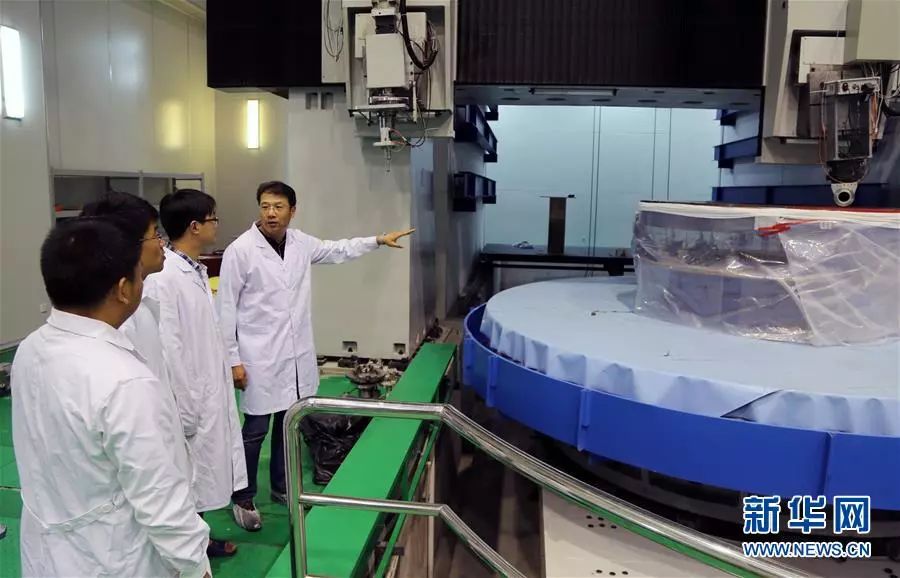

在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,张学军(右)在四米碳化硅反射镜设备前指导团队成员(2014年6月23日摄)。新华社记者林宏摄

今天,长光所一些技术已经实现了国际领先,他们反而开始加速跑。

攻关“太极”空间引力波三个重要载荷研发的王智团队,一周七天,早上7点到晚上12点团队几乎全部在岗。没时间吃饭,泡面成了主食。王智的手机显示行程,2018年全年飞了94次,13万公里,打败了全国99.99%的人……

长光所年轻人结婚都找王院士证婚,证婚词令人哭笑不得。“所里工作的一方收入全交,家务对方全包。”王家骐院士略带歉意地解释,长光所工作实在太忙,希望对方理解。

在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,张学军(右)在四米碳化硅反射镜旁与团队交流经验成果(资料照片)。新华社记者林宏摄

张学军说:“我们也想正常休息,但起步晚,与先进差距大,想追赶、赶超,靠正常节奏肯定不行。只能比别人少睡觉,多投入。”

“等我们赶上了,也会有正常生活。”所里年轻人期待地说。

最细微的光,最专注的他们

光,转瞬即逝,细微无形。为了捕捉它,追光者必须心无旁骛地投入。

长光所所在的长春市东南角,永远是这个城市夜晚最明亮的地方。明明是追着光跑的人,为什么他们更喜欢静谧的黑夜?

以在研的“太极”空间引力波中超稳望远镜为例,最终稳定性要求在1皮米之内(1皮米=0.001纳米),这要求科研人员每个环节都必须达到极致。为了尽量避免受外界气流、振动等影响,调试的最佳时间是深夜,凌晨四五点收工是常有的事情……

一些试验要在低温环境下进行。因此,三伏天也能看到科研人员穿着厚棉衣穿梭于办公室和实验室。

追光,听起来高大上,工作却要从最基础做起。

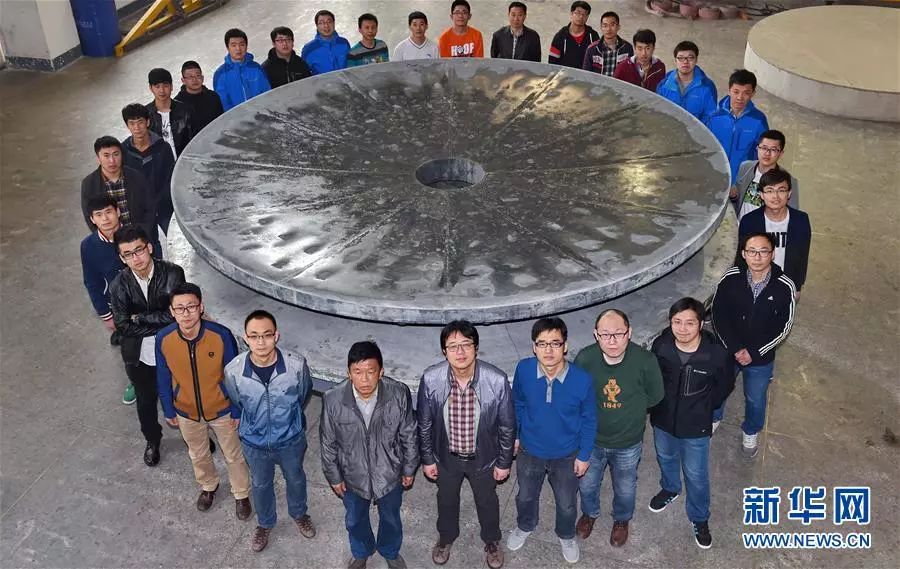

这是参与研制四米碳化硅反射镜的先进光学与结构材料研究团队(2016年4月27日摄)。新华社记者林宏摄

四米碳化硅反射镜亮相世界时,耀眼夺目。用它做成的望远镜,在地面上能看清太空中拳头大小的碎片。

然而,这面反射镜是科研人员用双手“组装机床、搅拌材料、砸碎镜坯”造出来的。

制造四米碳化硅反射镜的一个很重要的基础,就是使用数控机床进行光学加工。早在上世纪90年代初,当国内几乎都采用传统抛光时,研究员翁志成就意识到自动化机床的重要性,恰好张学军刚从国外留学归来。他们不顾他人眼光,买来一台旧机床,四处配零件,带着粗线手套,拿着扳手、螺丝刀,在实验室里动手组装起来。

最终他们搭起了国内首台光学数控加工中心,应用于加工反射镜中。随着镜子口径从500毫米逐步达到4米,加工机床也在他们手中不断升级换代。

在外人眼里,科研人员应该优雅体面。但制造反射镜镜坯却要天天与黑乎乎的碳化硅粉末打交道,无论是德高望重的研究员还是刚进所的小青年,经常满手油泥,洗都洗不干净。

其实,四米碳化硅反射镜立项时,许多人不同意张学军的想法,用碳化硅难度很大,国际上没有此类设计路线。然而他坚持选择别人没有走过的路。因为长光所的赵文兴团队已经在光学材料领域钻研20余年,攻关经验丰富。他相信,有一代代的智慧和积累,一定能成功。

历经15年,砸碎四块镜坯……老一辈头发白了,新生代也变了模样。

刘振宇入所时长相帅气、身材矫健,回头率很高。加入四米碳化硅反射镜项目团队后,他常年泡在加工机床前,不分昼夜地磨镜子……作息、饮食不规律、缺乏运动。进所5年,他胖了80斤。

看着自己身材发福走样,刘振宇有点痛心。但四米碳化硅反射镜做成了,也就冲淡了他的沮丧。“一入所就能参加国家重大前沿项目,有几个年轻人有这样高的起点呢?”

最耀眼的光,最平凡的他们

光,耀眼,璀璨,然而,大多数追光者却站在光芒之外,甘于平凡。

在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,陈星旦在批改学术文件(5月24日摄)。新华社记者林宏摄

长光所上千人的大食堂里,每天中午都有一位衣着普通的老人就餐。他就是92岁的陈星旦院士。在长光人眼里,他堪称现实版的“誓言无声”。

20世纪60年代,我国决定独立自主发展原子弹、导弹。1963年,核爆光辐射测量任务落到了陈星旦身上。当时没有人知道核爆是什么样子,怎么做只能靠自己。出于任务的保密性,陈星旦不能和别人公开讨论。他把自己关进实验室,不分昼夜地做实验……一年后,原子弹爆炸,他研制的仪器准确记录了核爆炸的威力。消息传来,所里少数几个知情人凑在一起,默默地庆祝了一下。

1999年,国家表彰两弹一星功臣,陈星旦的科研成果得以解密并当选院士,大家恍然大悟。此刻,72岁的他只是云淡风轻地说:“我是为国家做事,被表彰、评院士,根本没想过。”

长光所承担的都是工程浩大的国家重点项目,光、机、电、热等学科交叉渗透紧密,工作的特殊性决定大多数项目必须团队作战。

上世纪60年代初,为支持国家发展“两弹”需要,长光所承担了研制大型电影跟踪经纬仪的任务,600余人分布在几百个子项目中,历时5年半完成研发。上世纪90年代初,王家骐组建300人团队,以破釜沉舟的勇气,历时10年时间攻克了神五相机。

没有人能单打独斗,每个人都不可或缺。在这里,很多论文不能发表,成果不能宣传。

神五上天,举国欢腾。但许多人并不知道,由于相机传回的第一张图片并不清晰,相机的总设计师王家骐顶着巨大压力,成功地指挥了惊心动魄的相机调焦过程。

让王家骐有底气调焦的是研究员韩昌元。

在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所,王家骐在查阅资料(5月24日摄)。新华社记者林宏摄

他原本从事光学设计工作。由于1982年王大珩的优秀弟子蒋筑英早逝,光学检测领域失去了带头人。服从组织安排,韩昌元扛起了光学检测的重任,转型做了幕后英雄。

作为支撑技术,检测中心必须参与所里全部任务的检测。这需要他们随时随地待命。无论是元旦、春节,还是凌晨深夜。

为了更好地在地面模拟神五相机在太空中工作情况,他和团队对各种可能的状态、情况进行了无数次测试,还自己研制各种配套的检测设备;针对地面气流抖动影响,搭建了一整套真空成像质量测试系统,填补了国家没有类似检测系统的空白。

“在长光所,每个人都是奉献者,也都是英雄。”王家骐说。

在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所实验室,王家骐(中)和学生们讨论研究课题(2011年1月24日摄)。新华社记者林宏摄

在长光所内,至今还摆放着一台古老的光栅刻划机。每当有人在此驻足,似乎总能感受到一种温度。60多年前,这台机器是老一代长光人靠双手绘图设计、加工、研磨、装调的,在一毫米的单位内,它能刻划上千条线。至今,它仍在运转。这是一种怎样的技巧?又是一种怎样的精神?

并不是没有过犹豫。四米望远镜项目分系统负责人吴小霞常年加班,7岁的女儿经常没人照顾只能带来单位,每次等她忙完,孩子都已入睡。

吴小霞不希望女儿从事自己的行业,太累了。然而,长期耳濡目染,女儿却对工程图纸和零件表现出浓厚的兴趣。她说,长大以后也要像妈妈一样,做科学家。

忠诚,执着。

科技报国,薪火相传。

追光者,本身就是光。

来源:新华社

编辑:谢梓淇