今天(9日), 超20万尾不同规格的子二代中华鲟,在湖北省宜昌市胭脂园长江珍稀鱼类放流点放归长江,大规格中华鲟放流数量创历史新高。

2022年长江三峡中华鲟放流活动为系列活动,三峡集团在今年的春季分三次放流中华鲟25万尾,包括3月26日放流约1万尾,4月9日放流约23万尾,将于6月6日放流约1万尾。

点击下图,看直播回放!

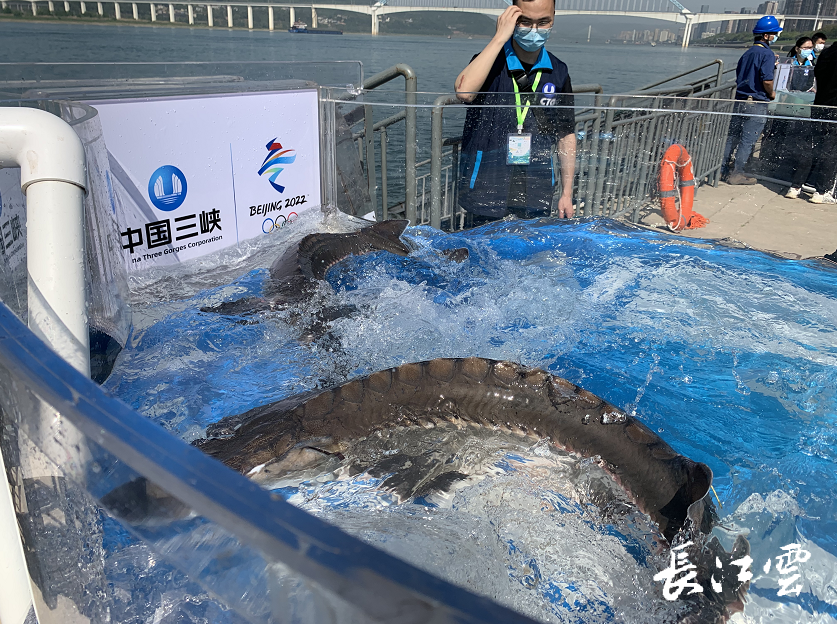

子二代是科研人员利用野生中华鲟繁殖出子一代后,再繁殖出的一代。本次放流中华鲟均为三峡集团2009年以来繁殖培育的子二代中华鲟,放流延续“中、青、幼”相结合的科学策略,最大年龄13岁,最小年龄半岁,放流数量较往年得到大幅提升。

“在《长江保护法》实施一周年和十年禁渔的大背景下,此次放流对持续深入推进长江大保护,促进中华鲟自然种群恢复创造有利条件,以实际行动助力长江水生生物多样性的保护具有重要意义。”中国三峡集团董事长、党组书记雷鸣山表示。

中型中华鲟

中华鲟是地球上最古老的脊椎动物之一,距今已有1.4亿年历史,是长江珍稀鱼类保护的旗舰物种,有“水中大熊猫”和“活化石”之称,具有重要的科研、生态等价值。成年的中华鲟最大体长可达5米,体重可达500公斤,最长寿命可达40岁,是中国长江中最大的鱼。近年来,中华鲟野生种群数量持续衰退,1988年被列为国家一级野生保护动物,2010年被世界自然保护联盟(IUCN)列为极度濒危物种。

中华鲟个体大、洄游距离远、生活史复杂,其90%以上的生活史是在海洋中完成的,但目前对其海洋生活史阶段的生存状态了解极少。

中华鲟幼苗

人工繁殖及放流是鱼类物种保护的重要措施之一,可通过人工技术手段实现鱼类种质的延续并对野生资源形成持续补充。1984年,三峡集团中华鲟研究所人工繁育中华鲟取得成功。2009年,该所全人工繁育中华鲟获得成功,“子二代”中华鲟的繁育工作由此开启。经过多年人工繁育与技术攻关,中华鲟研究所建立了完善的中华鲟人工种群梯队,开展了包括亲鱼培育、催产繁殖、梯队建设等全生命周期保护研究,掌握了中华鲟全人工繁育等技术。2021年,三峡集团“子二代”中华鲟全人工繁育工作创历史最好成绩,共孵化鱼苗60万尾,培育20厘米以上规格幼鱼25万尾,大幅提升了规模化放流能力。

三峡集团中华鲟研究所水生生态研究室副主任苏巍

三峡集团中华鲟研究所水生生态研究室副主任苏巍表示,一般每年4月份的第二个周末,会选择大面积放流中华鲟宝宝,因为这个时期与自然的生长规格基本上保持一致。

目前,三峡集团中华鲟养殖拥有国内规模最大的人工种群梯队,包括繁殖群体、近成熟群体、补充群体、幼鱼群体近6000尾。自1984年首次放流中华鲟至今,三峡集团中华鲟研究所已连续实施65次中华鲟放流活动,累计向长江放流中华鲟超过530万尾,放流子二代中华鲟258000余尾,为补充中华鲟种群资源、实现中华鲟可持续繁衍生息发挥了重要作用。

来源:长江云