敢教日月换新天

——社会主义革命和建设时期的黄冈粮食奋斗史(中)

田家少闲月,五月人倍忙。

5月19日,市农业农村局传来消息,预计我市小麦和油菜将实现面积、单产、总产“三增”,为全年粮食大丰收打下坚实基础。

悠悠万事,吃饭为大。习近平总书记强调,手中有粮,心中不慌在任何时候都是真理。

湖广熟,天下足。作为湖北农业大市、粮食主产区的黄冈,实现粮食稳产增产,一直是老区人民的使命担当和奋斗目标。

社会主义革命和建设时期,黄冈儿女大力弘扬“万众一心、紧跟党走、朴诚勇毅、不胜不休”革命老区精神,从战争废墟上起步,在艰辛探索中前行,从饶兴礼创办“湖北第一社”,到红安干部种试验田,从百万干群兴修水利,到万千知识青年上山下乡……一场场敢教日月换新天的战斗唤醒了沉睡的土地,书写了“自力更生、艰苦奋斗、丰衣足食”的粮食奋斗诗篇。

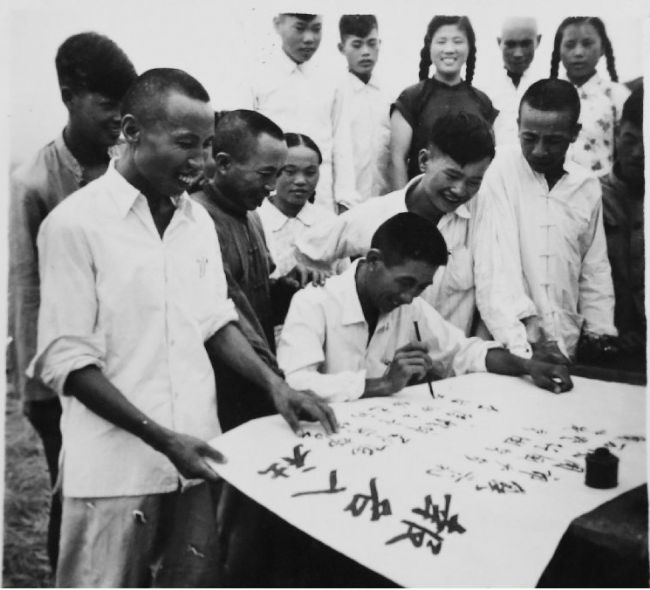

1952年,浠水县饶兴礼农业生产合作社,村民报名入社。

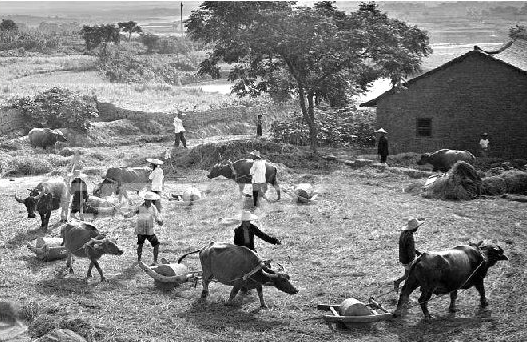

1964年,英山县草盘地镇岩石岭大队干群一心在山沟沟里开辟良田。

勇立潮头:创办“湖北第一社”,带头开展农业社会主义改造

浠水县清泉镇十月村,村名源于给中国送来马克思列宁主义的“十月革命”。

在十月村史馆,300多幅历史照片记录了饶兴礼带领乡亲投身农业社会主义改造的艰辛历程。

新中国成立之初,满目疮痍,百废待兴。1950年起,中央先后颁布《中华人民共和国土地改革法》《关于农业生产互助合作的决议(草案)》等系列文件,引导农民开展互助合作。党的春风吹遍黄冈大地,广大农民分到田地,生产积极性空前高涨。

“田在人种,事在人为,紧跟党走,大干起来。”1952年2月,在浠水县委领导下,27岁的饶兴礼带领12户农民创办湖北省第一个农业生产初级合作社——饶兴礼农业生产合作社。

1955年,饶兴礼组织邻近6个初级社,合并成立湖北省第一个高级合作社,社员达289户。

1956年,十月大队试种双季稻经验在全省推广,打破了长江以北地区不能种双季稻的惯性思维,两季亩产386公斤。

村干部鲁小武自豪地介绍十月村当年的“12项第一”:第一个单季改双季,第一个籼稻改粳稻,第一畈亩产吨粮田,第一个实现农业机械化……还获得全国粮食丰产金奖。

“农业学大寨,大步赶十月。”当年十月大队和山西大寨相互交流学习,比学赶超,成为一段历史佳话。

“十月人之所以有敢教日月换新天的干劲,源于紧跟党走的信念,源于有一个坚强的党组织。”今年79岁的十月村第4任村支书张克难告诉记者,当年改造“瓮坛冲”、整治“脚盆底”,十月人在党员干部带领下,战天斗地,让穷山恶水变成一块块高产良田。

曾任浠水县委书记的王楚平说,饶兴礼办社的意义在于:在新中国成立百废待兴之时,他敢于冲破千年藩篱,把分散的小生产者组织起来发展生产,解决了农户单耕独种缺农具、缺耕牛和劳力不足的三大难题,为实现共同富裕的目标而努力探索。

《中国共产党湖北历史》(第二卷)这样评价:饶兴礼是农业战线上的一面红旗,带头办农业合作社、带头走社会主义道路的模范人物。

一花引来百花开。史料记载,至1956年,黄冈地区共发展各类互助组920个,新建农业生产合作社846个,全区粮食总产1419900吨,比1949年增长52%。

1965年8月,黄冈县禹王公社近6000亩早稻获得丰收。这是星火大队的社员正在收打早稻,力争颗粒归仓。

罗田县大河岸公社雷家湾村喜卖公粮。

敢为人先:干部下乡种试验田名扬全国

红安县档案馆珍藏着干部下乡种试验田的档案560多卷(件)、照片780多张,其中一张照片的注释为:1958年12月,毛泽东主席在东湖宾馆听取干部种试验田情况汇报。发言者是时任红安县委第一书记程鹏。

“那时我是红安县委办公室干事,记得县委办公室都搬到重点乡镇去了。”今年92岁的红安县退休干部徐觉先,干了一辈子“三农”工作,对60多年前那段奋斗岁月记忆犹新。

1956年,红安实行农业合作化实现农业增产,部分党员干部滋长了麻痹松劲情绪,有的机关干部下乡“人在乡里,心在城里”。群众对此意见很大。

为此,红安县委专题学习贯彻党的八届二中全会精神,防止干部脱离群众,提倡艰苦奋斗,决定精简上层、下放干部。

1957年3月花生播种时,程鹏和技术员祝翼宏、有经验的老农民秦老五,摸索到一条领导干部亲自动手种试验田的办法。

“当时,全国除西藏以外,各省市区均派人前来考察学习。”徐觉先回忆说,这种方法的根本是领导干部、技术人员和农民群众三者结合。比如,程鹏选择了一块花生地作为试验田,当时播种花生习惯下一粒或两粒花生米,技术干部主张下三粒。程鹏和大家商量后,决定下三粒花生米试一试,结果成功,花生苗长势良好。

从试验田花生的播种到收获,程鹏全程参加,以点带面,红安县掀起了干部种试验田的热潮。彼时,红安县18个县委委员,有14人种了试验田;766名区乡干部,有519人种了试验田。秋收时,全县社社增产、样样丰收,1957年粮棉单产量平均超过400公斤。

档案记载,毛泽东主席曾在多个场合提到过红安干部种试验田。1958年12月7日,毛主席在武昌接见红安种试验田的干部代表,勉励红安的共产党人:“过去的黄麻起义很出名,近两年红安干部种试验田又很出名。”“你们要继续努力,保持红安永远红。”

“这片田地就是当年的试验田。”站在一片正在收割的油菜地旁,红安县杏花乡五丰岗社区党总支书记秦胜利说,五丰就是五谷丰登之意,保持红安永远红,成为一代代红安干部的奋斗目标。

不仅在红安,彼时黄冈掀起了干部种试验田的热潮:改变耕作制度,单季改双季再改三季,改进耕作方法,推广良种、适时早播、合理密植……广大农民夺取粮食大丰收的愿望日益强烈。

史料显示,全区8000多个农业社,增产社占92%以上,1957年全区粮食总产量达到23.5亿公斤,比1952年增产48.32%,棉花、油料、蚕茧等产量均超额完成第一个“五年计划”。

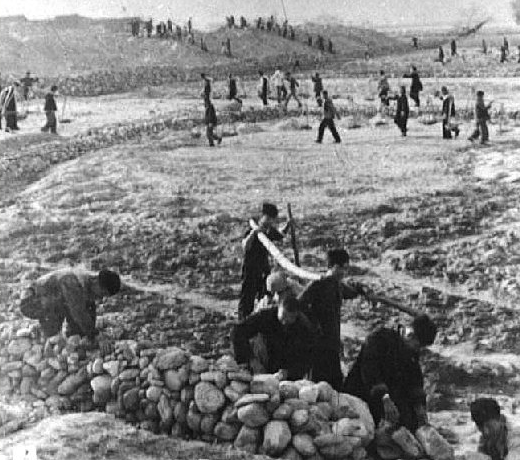

1959年,红安县干部、农民、技术员“三结合”种试验田,推广新技术。

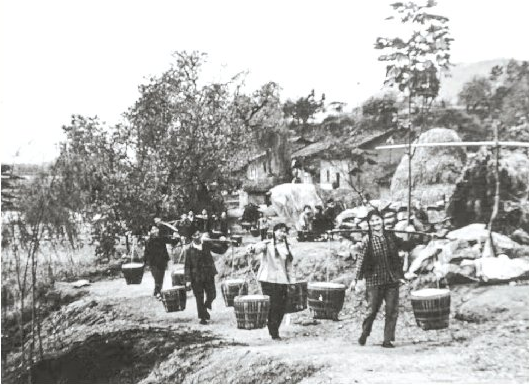

麻城福田河公社六大队誓把沙丘变良田,这是社员在挑沙填土。

一心向党:节衣缩食踊跃交售“爱国粮”

在麻城市档案馆,珍藏着数张上世纪五六十年代的粮票,票面写着:半市斤、一市斤、五市斤;全国通用粮票、湖北省通用粮票、麻城县通用粮票。

一张粮票,定格了一段时光。

1953年,国家实行第一个“五年计划”,大规模经济建设迅速展开,城市人口迅猛增加,农产品需求大幅增长。当年10月,党中央决定在农村实行粮食计划收购,对城市居民实行计划供应,通过统购统销和工农业产品“剪刀差”,农业为工业化提供了大量物资积累。

在黄冈几家档案馆里,与粮票一道珍藏的还有许多“交售爱国粮”照片。

“每当丰收季节,我市各个粮站都会上演一幕幕农民排队喜交粮食的壮观场景。”今年94岁的黄州区粮食系统离休干部陈世礼说,交售爱国粮前,人们都会把粮食用筛子过一遍,尽力交干净的好粮。

1950年9月,浠水县在全地区率先完成2800万公斤粮食秋征任务,到国庆节前超额完成30万公斤。

1951年4月,英山县制定了“增产计划”和“爱国公约”,在全县开展增产节约运动,要求每个农户增产粮食25至50公斤,将增产节约的粮食捐献出来,支持抗美援朝战争。

红安县档案馆馆长辛向阳介绍,三年自然灾害时期,红安人民勒紧裤带,为全国提供1.3亿公斤粮食。得知国家粮食紧张,尽管红安有不少群众挨饿,但300多名红安人民代表还是一致赞同,再交500万公斤粮食。

艰苦奋斗带来农业连年丰收,黄冈对国家的贡献也越来越大。1957年,全区征购粮食2.65亿公斤,平均每户农民售粮300公斤,交售棉花1714万公斤、植物食用油1388万公斤,有力支援了我国社会主义建设。

为什么能节衣缩食,甘于奉献?为什么要艰苦奋斗,保障大国仓禀实、社稷民心安?

“因为紧跟党走的信念,因为江山就是人民,人民就是江山。中国共产党的初心和使命就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。”市史志研究中心主任江明说,社会主义革命和建设时期黄冈粮食奋斗史,是中国粮食发展史的有力见证,是党的百年奋斗史的生动诠释。

【感悟】

我编著《饶兴礼办社记》前后四年时间,编著过程深受教育,他身上“四不离”精神令我终身受益:不离学习,始终信党、爱党、听党话、跟党走;不离群众,坚持与群众风雨同行,遇事听得进社员的意见;不离土地,挑起粪桶下地,卷起裤腿耕田;不离科学,尊重科技、敢想敢干、敢为人先的创新精神值得我们传承。

——浠水县政协研究室主任 刘卫国

当年红安干部种试验田是一种彻底克服官僚主义和主观主义的方法。作为著名革命老区、第一将军县红安,五丰岗社区又是当年干部种试验田的原始地,我们要把党的宝贵经验传承好、发扬好,铭记奋斗历程,担当历史使命,从党的奋斗历史中汲取前进力量。坚持走群众路线,牢记“手中有粮,心中不慌在任何时候都是真理”,为保障粮食安全作出新的贡献,为社区百姓幸福努力奋斗。

——红安县杏花乡五丰岗社区党总支书记 秦胜利

今天,当我们走进超市等自贸市场看到琳琅满目的米、面、油以及各式各样的食品时;当我们自由自在购买所挑选的满意食品时,人们生活不仅是能吃饱、吃好,而且是吃健康。这种巨变是我们的党领导下的巨变,是我们的党始终牢记“不忘初心,牢记使命”带领全国人民,通过不懈奋斗带来的巨变。我们不仅为这巨变而感到无比的自豪,还要深入了解“粮食”的历史、记住历史!激励我们一代代人为更好地建设祖国,为满足更加美好的生活,在各自的岗位上不懈奋斗!

——麻城市档案馆副馆长 张正耀

总策划:李初敏; 策划:江明 占焕军 胡丹 来源 : 黄冈广播电视台 黄冈日报