ж№–еҢ—е№ҝж’ӯз”өи§ҶеҸ°иһҚеӘ’дҪ“ж–°й—»дёӯеҝғи®°иҖ…д»ҠеӨ©дәҶи§ЈеҲ°пјҢдёҠеҚҲ10ж—¶44еҲҶпјҢзҘһиҲҹеҚҒеӣӣеҸ·иҪҪдәәйЈһиҲ№еңЁдёӯеӣҪй…’жіүеҚ«жҳҹеҸ‘е°„дёӯеҝғжҲҗеҠҹеҸ‘е°„пјҢеҚіе°Ҷе°ҶйҷҲеҶ¬гҖҒеҲҳжҙӢгҖҒи”Ўж—ӯе“І3еҗҚиҲӘеӨ©е‘ҳйҖҒеҲ°дёӯеӣҪз©әй—ҙз«ҷгҖӮ

жҚ®дәҶи§ЈпјҢзҘһиҲҹеҚҒеӣӣеҸ·иҪҪдәәйЈһиЎҢд»»еҠЎжҳҜз©әй—ҙз«ҷе»әйҖ йҳ¶ж®ө第дәҢж¬ЎйЈһиЎҢд»»еҠЎпјҢд№ҹжҳҜиҜҘйҳ¶ж®өйҰ–ж¬ЎиҪҪдәәйЈһиЎҢд»»еҠЎпјҢиҲӘеӨ©е‘ҳд№ҳз»„е°ҶеңЁиҪЁе·ҘдҪңз”ҹжҙ»6дёӘжңҲпјҢд»»еҠЎдё»иҰҒзӣ®зҡ„дёәпјҡ

й…ҚеҗҲй—®еӨ©е®һйӘҢиҲұгҖҒжўҰеӨ©е®һйӘҢиҲұдёҺж ёеҝғиҲұзҡ„дәӨдјҡеҜ№жҺҘе’ҢиҪ¬дҪҚпјҢе®ҢжҲҗдёӯеӣҪз©әй—ҙз«ҷеңЁиҪЁз»„иЈ…е»әйҖ пјӣе®ҢжҲҗз©әй—ҙз«ҷиҲұеҶ…еӨ–и®ҫеӨҮеҸҠз©әй—ҙеә”з”Ёд»»еҠЎзӣёе…іи®ҫж–Ҫи®ҫеӨҮзҡ„е®үиЈ…е’Ңи°ғиҜ•пјӣејҖеұ•з©әй—ҙ科еӯҰе®һйӘҢдёҺжҠҖжңҜиҜ•йӘҢпјӣиҝӣиЎҢж—Ҙеёёз»ҙжҠӨз»ҙдҝ®зӯүзӣёе…іе·ҘдҪңгҖӮ

жҢүи®ЎеҲ’пјҢзҘһиҲҹеҚҒеӣӣеҸ·иҪҪдәәйЈһиҲ№е…ҘиҪЁеҗҺпјҢе°ҶйҮҮз”ЁиҮӘдё»еҝ«йҖҹдәӨдјҡеҜ№жҺҘжЁЎејҸпјҢеҜ№жҺҘдәҺеӨ©е’Ңж ёеҝғиҲұеҫ„еҗ‘з«ҜеҸЈпјҢдёҺеӨ©е’Ңж ёеҝғиҲұеҸҠеӨ©иҲҹдёүеҸ·гҖҒеӨ©иҲҹеӣӣеҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№еҪўжҲҗз»„еҗҲдҪ“гҖӮеңЁиҪЁй©»з•ҷжңҹй—ҙпјҢзҘһиҲҹеҚҒеӣӣеҸ·йЈһиЎҢд№ҳз»„3еҗҚиҲӘеӨ©е‘ҳе°ҶиҝҺжқҘз©әй—ҙз«ҷдёӨдёӘе®һйӘҢиҲұд»ҘеҸҠеӨ©иҲҹдә”еҸ·иҙ§иҝҗйЈһиҲ№гҖҒзҘһиҲҹеҚҒдә”еҸ·иҪҪдәәйЈһиҲ№зҡ„жқҘи®ҝеҜ№жҺҘпјҢ并дёҺзҘһиҲҹеҚҒдә”еҸ·йЈһиЎҢд№ҳз»„иҝӣиЎҢеңЁиҪЁиҪ®жҚўпјҢдәҺ12жңҲиҝ”еӣһдёңйЈҺзқҖйҷҶеңәгҖӮ

иҖҢиҝҷж¬ЎжҲҗеҠҹеҸ‘е°„зҡ„иғҢеҗҺпјҢд№ҹжңүзқҖеҫҲеӨҡж№–еҢ—иҲӘеӨ©дәәзҡ„еҠӘеҠӣпјҢжҜ”еҰӮпјҢиҲӘеӨ©е‘ҳжүҖз©ҝзҡ„иҲӘеӨ©жңҚдё»ж°”еҜҶеұӮе’ҢжүӢеҘ—ж©Ўиғ¶д»¶зҡ„иҝһжҺҘеӨ„еҜҶе°Ғ件йғҪжҳҜз”ұеңЁй„ӮеӨ®дјҒдёӯеӣҪиҲӘеӨ©з§‘жҠҖйӣҶеӣўеӣӣйҷў42жүҖз ”еҲ¶зҡ„гҖӮеңЁеӨӘз©әдёӯпјҢиҲұеӨ–иҲӘеӨ©жңҚжҳҜдҝқжҠӨиҲӘеӨ©е‘ҳе®үе…Ёзҡ„е”ҜдёҖеұҸйҡңпјҢдёәдәҶи®©иҲӘеӨ©жңҚеҚіе…·жңүжҹ”йҹ§жҖ§ гҖҒдҫҝжҚ·жҖ§пјҢеҗҢж—¶пјҢе……ж°§иҶЁиғҖжӢүдјёеҗҺпјҢиҝҳиҰҒдҝқиҜҒжңҚиЈ…зҡ„ејәеәҰпјҢи¶іеӨҹжҠөжҠ—еӨӘз©әдёӯиҙҹеҺӢзҺҜеўғпјҢ42жүҖзҡ„з ”еҸ‘еӣўйҳҹз”ЁдәҶдёүе№ҙж—¶й—ҙпјҢ еҒҡдәҶж•°еҚғж¬ЎиҜ•йӘҢгҖӮ

ж№–еҢ—иҲӘеӨ©еҢ–еӯҰжҠҖжңҜз ”з©¶жүҖй«ҳе·ҘйҷҲе…өеӢҮе‘ҠиҜүи®°иҖ…пјҢеңЁжқҗж–ҷдёҠпјҢ他们йҖүз”ЁдәҶдёҖз§Қзү№ж®Ҡзҡ„й«ҳеҲҶеӯҗжқҗж–ҷпјҢе…¶иҖҗзЈЁжҖ§е’Ңж°”еҜҶжҖ§пјҢжҳҜжҷ®йҖҡж©Ўиғ¶жқҗж–ҷзҡ„ж•°еҚҒеҖҚпјҢйҮҮз”Ёзҡ„ж•ҙдҪ“жЁЎеҺӢжҲҗеһӢжҠҖжңҜпјҢйҒҝе…ҚдәҶеңЁеёёи§„зҡ„жҲҗеһӢе·ҘиүәеӯҳеңЁзҡ„дёҖдәӣеӨҡеқ—зҡ„жӢјжҺҘпјҢдјҡйҖ жҲҗе®ғжі„жјҸзҡ„йЈҺйҷ©гҖӮ

еңЁиҲӘеӨ©жңҚзҡ„ж°”дҪ“еҫӘзҺҜзі»з»ҹдёҠпјҢд№ҹжңүеӣӣеҚҒдәҢжүҖзҡ„з ”з©¶жҲҗжһңгҖӮеңЁиҝҷдёӘйқўз§Ҝ1.2е№іж–№зұізҡ„еңҶзӣҳдёҠпјҢйҒҚеёғдәҶеҮ зҷҫдёӘеӯ”жҙһпјҢжҜҸдёӘеӯ”жҙһйҮҢеҸҲжҺ’еёғдәҶдёҖеҚғдёӘд»ҘдёҠзҡ„е°Ҹеҫ®еӯ”гҖӮе®ғзҡ„дҪңз”Ёе°ұжҳҜе°ҶеҜҶе°Ғзҡ„иҲӘеӨ©жңҚеҶ…иҲӘеӨ©е‘ҳе‘јеҮәзҡ„дәҢж°§еҢ–зўіж°”дҪ“пјҢеҮҖеҢ–еҫӘзҺҜдёәеҸҜеҗёе…Ҙж°”дҪ“гҖӮ

ж№–еҢ—иҲӘеӨ©еҢ–еӯҰжҠҖжңҜз ”з©¶жүҖй«ҳе·Ҙе‘Ёжёқж·һиЎЁзӨәпјҢжӯЈжҳҜиҝҷд№ҲеӨҡеҫ®еӯ”е’ҢйҖҡеӯ”зҡ„еӯҳеңЁпјҢеҜ№иҝҷдёӘз»“жһ„ејәеәҰйҖ жҲҗдәҶеҫҲеӨ§зҡ„еҪұе“ҚпјҢ他们йҖҡиҝҮзү№ж®Ҡзҡ„е·Ҙиүәз ”з©¶йҮҮз”Ёзү№ж®Ҡзҡ„е·ҘиүәеӨ„зҗҶпјҢе®һзҺ°дәҶй«ҳејәеәҰе’Ңй«ҳеҗёж”¶ж•ҲзҺҮзҡ„е®ҢзҫҺй…ҚеҗҲпјҢиҝ‘дёүеҗЁзҡ„йҮҚзү©еҺӢеңЁе®ғдёҠйқўйғҪдёҚдјҡеқҸгҖӮ

еҚіе°ҶеңЁеӨӘз©әе·ҘдҪңз”ҹжҙ»6дёӘжңҲж—¶й—ҙйҮҢпјҢиҲӘеӨ©е‘ҳзҡ„з”ҹзҗҶеҒҘеә·д№ҹеҗҢж ·йңҖиҰҒдҝқйҡңгҖӮеңЁй„ӮеӨ®дјҒдёӯеӣҪиҲӘеӨ©дёүжұҹйӣҶеӣўпјҢйҖҡиҝҮеҲӣж–°з ”еҲ¶пјҢдёәз©әй—ҙз«ҷз ”еҸ‘еҮәдәҶвҖңеӨӘз©әеҺЁжҲҝвҖқгҖҒвҖңеӨӘз©әз©әи°ғвҖқе’ҢвҖңеӨӘз©әеҢ»йҷўвҖқзҡ„зӯүзі»еҲ—дә§е“ҒпјҢ дёҚд»…и®©иҲӘеӨ©е‘ҳеңЁеӨӘз©әдёӯиғҪеҗғдёҠйҰҷе–·е–·зҡ„дёҖж—ҘдёүйӨҗ пјҢиҝҳиғҪзӣ‘жөӢ他们зҡ„ж—Ҙеёёз”ҹжҙ»е’ҢеҮәиҲұдҪңдёҡзҡ„з”ҹзҗҶдҝЎеҸ·пјҢйҡҸж—¶дҝқйҡңе®үе…ЁгҖӮ

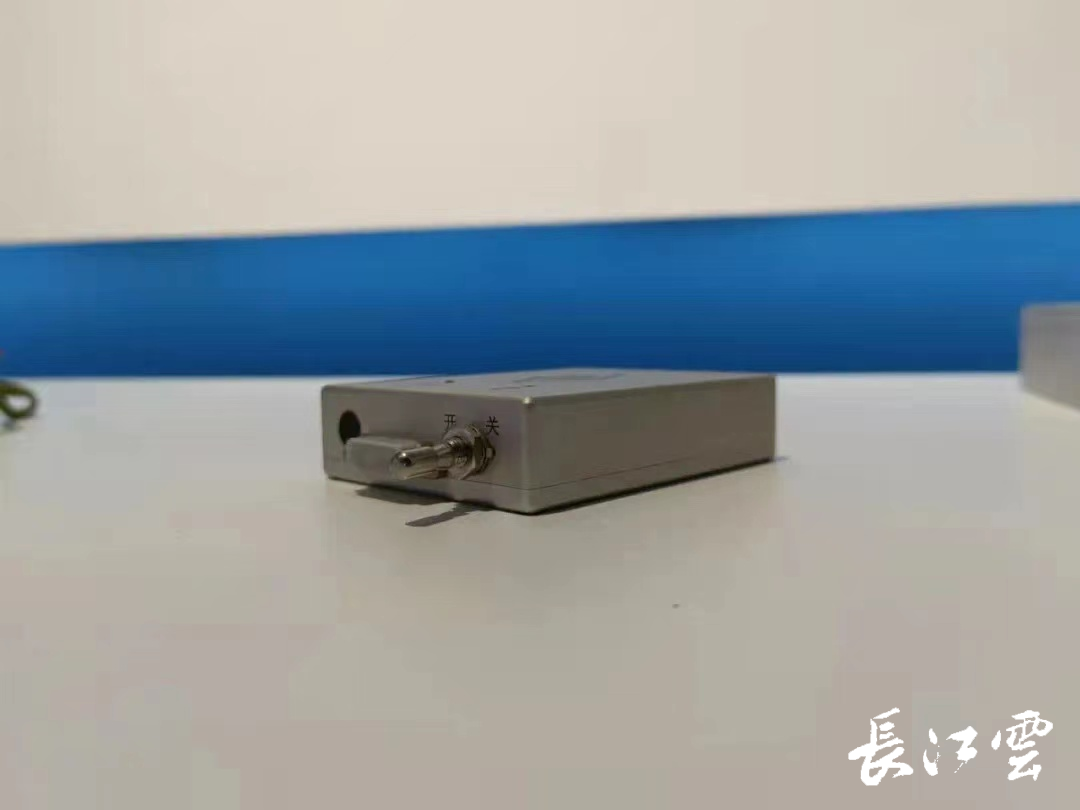

иҲӘеӨ©дёүжұҹзәўеі°е…¬еҸёеӨӘз©әдә§е“Ғдё»з®Ўе·ҘиүәеёҲз”°еқӨиҜҙпјҢиҲӘеӨ©е‘ҳеңЁиҝ”еӣһж—¶иҲӘеӨ©жңҚеӨ–дҫ§жңүдёӨдёӘдҫҝжҗәејҸзҡ„е°Ҹзӣ’еӯҗпјҢиҝҷдёӘе°ұжҳҜ他们з”ҹдә§зҡ„з”ҹзҗҶдҝЎеҸ·жөӢиҜ•зӣ’е’Ңеҝғз”өи®°еҪ•иЈ…зҪ®пјҢе®ғзҡ„дё»иҰҒеҠҹиғҪжҳҜе®ҢжҲҗеҜ№е®ҮиҲӘе‘ҳеҝғз”өгҖҒе‘јеҗёгҖҒдҪ“жё©зҡ„зӣ‘жөӢпјҢеҗҢж—¶еҜ№ж•°жҚ®иҝӣиЎҢдҝқеӯҳпјҢдј йҖҒең°йқўеҢ»жҠӨдәәе‘ҳиҝӣиЎҢе®һж—¶зӣ‘жҺ§е’ҢеҲҶжһҗгҖӮ

йҖҡиҝҮжҠҖжңҜдәәе‘ҳзҡ„еҲӣж–°е’ҢеӨҡж¬ЎиҜ•йӘҢпјҢеҝғз”өи®°еҪ•иЈ…зҪ®е·Із»ҸеҸӘжңүзғҹзӣ’еӨ§е°ҸпјҢе®ғеҸҜд»Ҙи®©иҲӘеӨ©е‘ҳ们йҡҸзқҖжҗәеёҰпјҢи·ҹзқҖдёҖиө·е·ҘдҪңе’Ңз”ҹжҙ»гҖӮ

иҲӘеӨ©дёүжұҹзәўеі°е…¬еҸёеӨӘз©әдә§е“Ғдё»з®Ўе·ҘиүәеёҲз”°еқӨе‘ҠиҜүи®°иҖ…пјҢеҝғз”өи®°еҪ•иЈ…зҪ®иғҪзҙҜз§Ҝи®°еҪ•иҲӘеӨ©е‘ҳзҡ„еҝғз”өи®°еҪ•пјҢеҝғз”өжҢҮж ҮеӯҳеӮЁиҫҫ1000дёӘе°Ҹж—¶пјҢз”ұдәҺиҲӘеӨ©е‘ҳеңЁиҪЁиҝҮзЁӢдёӯеӨ„дәҺиҮӘз”ұжҙ»еҠЁзҠ¶жҖҒпјҢеӣ жӯӨеҜ№дәҺиҝҷдёӨз§Қдә§е“Ғзҡ„еӨ–еҪўе°әеҜёжҺҘжҸ’件зҡ„еҸҜйқ еәҰе…·жңүжӣҙй«ҳзҡ„иҰҒжұӮгҖӮ

йҷӨжӯӨд№ӢеӨ–пјҢзҘһиҲҹеҚҒеӣӣеҸ·иҪҪдәәйЈһиҲ№дёҠиҝҳжңүжӯҰжұүжө·еҲӣз”өеӯҗиҮӘдё»з ”еҸ‘зҡ„жҷ¶дҪ“йў‘зҺҮе…ғеҷЁд»¶пјҢиҝҷжҳҜйЈһиҲ№з”өеӯҗж•ҙжңәзҡ„вҖңеҝғи„ҸвҖқпјҢеҸҜд»Ҙи®©йЈһиҲ№еңЁеӨӘз©әдёӯдҝқжҢҒеҮҶзЎ®зҡ„йҖҡи®ҜгҖҒеҜјиҲӘгҖҒжөӢи·қе’ҢеӣҫеғҸдј иҫ“еҠҹиғҪпјӣиҚҶе·һиҸІеҲ©еҚҺе…¬еҸёдёәйЈһиҲ№иҝ”еӣһиҲұжү“йҖ дәҶиҖҗзғӯзҹіиӢұзҺ»з’ғпјҢдҝқйҡңиҲұдҪ“з©ҝи¶ҠвҖңй»‘йҡңеҢәвҖқж—¶пјҢеҸҜд»ҘйЎ¶дҪҸеӨ–еЈі2000ж‘„ж°ҸеәҰзҡ„й«ҳжё©иҖғйӘҢвҖҰвҖҰйҡҸзқҖдёӯеӣҪиҝӣе…Ҙз©әй—ҙз«ҷж—¶д»ЈпјҢзҒ«з®ӯеҸ‘е°„е’ҢиҲӘеӨ©е‘ҳеҮәеҫҒеӨӘз©әзҡ„йў‘ж¬ЎдјҡжҢҒз»ӯеўһеҠ пјҢжңҹеҫ…дјҡжңүи¶ҠжқҘи¶ҠеӨҡзҡ„вҖңж№–еҢ—йҖ вҖқпјҢеңЁдәәзұ»йҒЁжёёеӨӘз©әдёӯиҙЎзҢ®иҮӘе·ұзҡ„еҠӣйҮҸгҖӮ

пјҲж№–еҢ—е№ҝз”өиһҚеӘ’дҪ“ж–°й—»дёӯеҝғи®°иҖ… еҫҗеө¬жҜ… йҖҡи®Ҝе‘ҳ жқЁеҫ·д№ү пјү