八方十里不同味

一方饮食养一方人

一种非遗美食就是一个故事

6月11日是第十七个“文化和自然遗产日”

我们一起体验一把湖北“舌尖上的非遗”

品一品背后的故事。

荆州鱼糕

荆州自古盛产鱼,鱼糕相传为舜帝妃子女英所创,在荆楚一带广为流传,春秋战国时开始成为楚宫廷头道菜,直到清朝,仍是一道宫廷菜。据说乾隆尝过荆州鱼糕后脱口而咏:“食鱼不见鱼,可人百合糕”。

荆州鱼糕历经中国17个朝代,有着4000多年的悠久历史。从楚至清,一直是宫廷名菜。至今,在荆州一带,逢年过节鱼糕都是宴请宾客必须有的一道大菜,并有“无酒不成宴,无糕不成席”的说法。

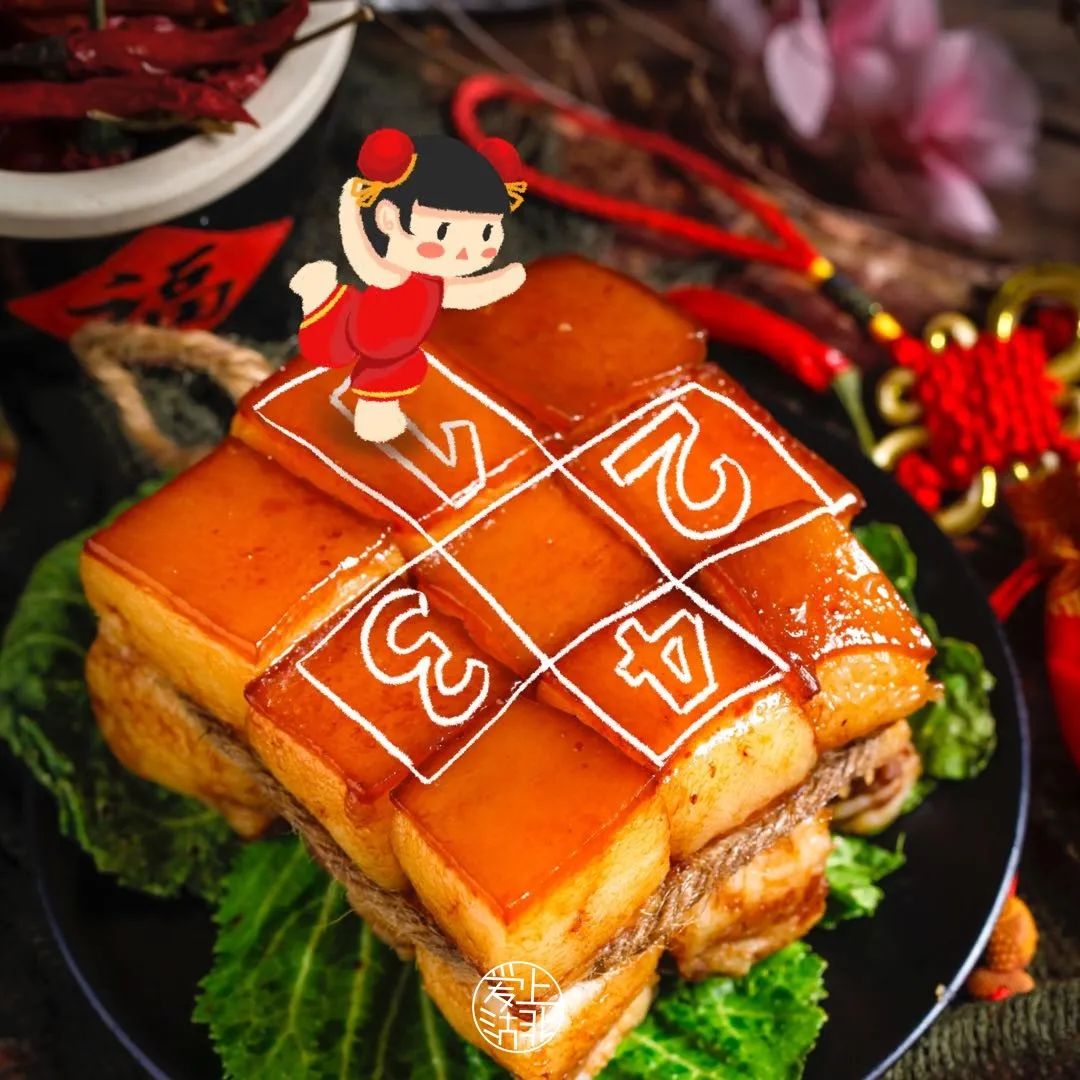

黄州东坡肉

黄州东坡肉得名于北宋著名文学家苏轼。他被贬黄州期间,常烹制猪肉待客,因为“慢著火,少著水”而使汤汁稠浓,味道醇厚强烈。

菜因人传,加上黄州人民怀念和敬仰这位名满天下的大文豪,便将他所创的这道香酥软烂的佳肴——红烧肉,命名为“东坡肉”。

蟠龙菜

蟠龙菜,又称盘龙菜、卷切,因菜品色泽鲜艳、肥而不腻、肉滑油润、香味绵长,被称为“钟祥三绝”之一,湖北十大经典名菜之一,迄今已有约500年的历史。

相传嘉靖(朱厚熜)进京前,皇室皇族早有明争暗斗,太后迫于政势,密颁达了三位亲王,并说:“先到为君,后到为臣”。

兴献王朱厚熄为争取时间,假扮囚犯日夜兼程赶赴京城。出发前兴献王府命令厨师制作一道吃鱼吃肉不见鱼肉的菜以便兴王路途食用。兴献王吃着这道菜一路当上了皇帝,后来诏命厨师詹多把这道菜改为样式精美的宫廷菜肴,更名为“蟠龙菜”。

孝感麻糖

孝感麻糖历史悠久,是湖北有名的传统小吃之一。相传宋太祖赵匡胤曾经吃过并赞不绝口,从而一举成为皇家贡品。

配方是以精制糯米、优质芝麻和绵白糖为主料,配以桂花、金钱桔饼等,经过12道工艺流程、32个环节制成,孝感麻糖外形犹如梳子,色白如霜,香味扑鼻,甘甜可口风味独特。

“四季美”汤包

四季美汤包,创始于1922年,其制作技艺百年前由江浙人带到武汉,本地厨师钟生楚将其改良并发扬光大,成为“皮薄馅嫩,汤汁鲜醇,咸鲜适口”的武汉名小吃。

四季美的汤包降低了淮扬汤包的甜味,在保留古法制作工艺的同时做了更适合武汉人口味的汤包;

在开口上也做了改良,做成鲫鱼嘴开口,便可以用灌醋来降温,而不仅仅是蘸醋来降温,满足了武汉人“急性子”的需求。

品汤包需要五个步骤:轻轻提,慢慢移,先开窗,后喝汤,就着佐料吃汤包。

孝感米酒

孝感酿造米酒的历史可追溯至唐代,闻名于清代。当时孝感县城,一家经营米酒的馆子,因为天气炎热,制作糊米酒的汤圆浆发酵了,老板准备倒掉时,一位老顾客说要尝尝看,无奈之下老板只有做好端上,却发现米酒比以往更香醇、更好吃。从此,以糯米酿制的孝感米酒开始闻名天下,经久不衰。

“孝感米酒”以糯米为主要原料,采用特制凤窝酒曲经糖化发酵而成的传统佳酿。成熟的原汁米酒──米散汤清,颜色碧绿,蜜香浓郁,入口甜美,它营养丰富。如明代伟大的医药学家李时珍说:“诸酒醇不同,惟米酒入药用”。

2001年,孝感米酒经国家商标局核准,成为湖北省首个以地理标志注册的证明商标。

蔡林记热干面

蔡林记的热干面制作技艺,源自1928年汉口码头上的“蔡林记热干面馆”。用料看似简单,制作过程却处处精细讲究。

面要选优质高筋面粉,手工擀制,厚薄要适中,切面要粗细一致,煮面要“凤凰三点头”(点水三次),起锅后,趁热淋香油掸面,把面条掸得根根散开,不粘连。

除了面要好,芝麻酱也讲究。武汉人是吃着蔡林记的黑芝麻酱长大的,相比黄芝麻酱,黑酱比较吃油,成本和营养价值也更高。

蔡林记热干面,风靡百年,味道依旧。跟武汉人热情、豪爽的灵魂早已融为一体。

品美食

也是在品历史

每一口都是“食光记忆”

经过一代又一代食客的品鉴

和考验流传至今

这就是非遗美食的魅力

所以你

最pick哪一款?