1939年11月,革命圣地延安来了一位多才多艺、热情勤奋的革命青年,这个青年酷爱美术与音乐,他就是王大化。王大化是山东省潍坊市人,出生于一个进步知识分子家庭。他的父亲王象五参加过辛亥革命,他的哥哥王大彤是中共地下党员,在北平读书时,是北平学联领导人之一,曾参与一二·九运动的组织领导工作。受父亲和哥哥的影响,王大化也积极投身爱国运动。

1936年,王大化加入中国共产党。抗日战争期间,他在国民党统治区从事党的进步文化宣传和地下工作。1939年,他来到延安后,改名为端木炎,从事进步戏剧的创作、研究和演出。

1942年,王大化和李波演出的《拥军花鼓》,受到群众的热烈欢迎。在此基础上,王大化参与创作了第一部反映工农兵生活的歌剧《兄妹开荒》,并成功饰演哥哥的角色。这部剧是1942年陕甘宁边区大生产运动的艺术反映,演出轰动了延安和陕甘宁边区,成为广大人民群众喜闻乐见的一部划时代的作品,很快流行到全国各解放区。

1944年10月,在陕甘宁边区召开的文教大会上,王大化被评为甲等文教英雄。

1944年冬到1945年夏,王大化与贺敬之、马可、舒强等同志以及许多演员为迎接在延安召开的中国共产党第七次全国代表大会,创作歌剧《白毛女》,王大化担任执行导演。

《白毛女》在延安演出后,成为解放区文艺创作时期成就最为突出的作品之一,在我国新歌剧发展史上具有里程碑的意义。

1945年8月东北光复后,王大化先后在沈阳、丹东、大连、长春、哈尔滨等地开展工作和进行演出。他担任东北文工团的戏剧队队长、组训部部长。他既是编剧、导演,又是主要演员,演戏、独唱、领唱、舞台设计、编辑丛书、设计出版封面,他为开展新戏剧运动作出了很大的贡献。

1946年,王大化被评为特等模范工作者,他在日记中曾这样写道:“我要多多地为党工作,我要在这个过程中改造自己,不要求什么地位和物质上的享受,要为革命立功,但不要把我说成功臣。”

1946年冬季,为了开展新秧歌运动,王大化随东北文工团来到齐齐哈尔市。

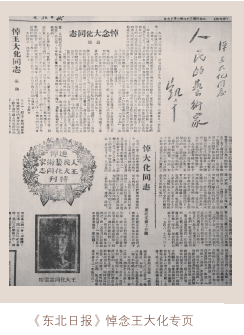

12月18日晚上,在齐齐哈尔市演完最后一场《兄妹开荒》。为了欢度齐齐哈尔解放后的第一个春节,第二天,王大化率领一个创作小组去讷河农村搜集素材,准备排演新的节目。当时交通不便,他们只能先乘火车,再改乘汽车,同行的还有一些老乡。车上既要坐人还要装很多行李,为照顾同志和老乡,王大化让其他人尽量往前坐,自己却冒着凛冽的寒风坐在汽车的最后边。当车临近拉哈镇时,由于道路凹凸不平,汽车在剧烈的颠簸中突然将王大化甩出车外,摔在冻土道上,造成王大化脑震荡、脑出血。经抢救无效,王大化于12月21日在讷河陆军医院去世,时年27岁。

王大化是坚持文艺为工农兵服务的忠实先驱。他在舞台上塑造了许多鲜明动人的人物形象,也用自己的实际行动树立了优秀共产党员艺术家的光辉形象。他的一生是革命的一生、战斗的一生,是闪耀着光辉的一生。

来源:党史学习教育网