●惊蛰,又名“启蛰”,是二十四节气中的第三个节气。《月令七十二侯集解》曰:“二月节,万物出乎震,震为雷,故曰惊蛰,是蛰虫惊出走矣。”意谓春雷响,蛰虫出,万物长。

●平地一声雷,所有冬眠中的爬虫走蚁也会应声而起,四处觅食;自然界气温回暖,阳气上升,草木绽放,梨花淡白柳深青,柳絮飞时花满城,桃花、杏花、樱花等也竞相开放。

惊蛰已数日,闻蛙初此时。

——宋•赵蕃《闻蛙》

惊蛰先开荠菜花,一年春事渐繁奢。

——清•奕绘《鹧鸪天》

一候桃始华

二候仓庚鸣

三候鹰化为鸠

节气

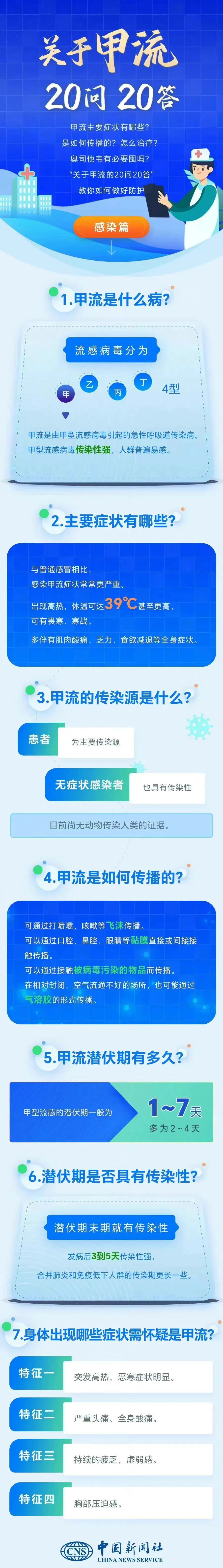

惊蛰“三防”

防上火

仲春之时肝气生发,人容易“上火”,晨起后宜喝温开水,日常也可饮用少量白茶。若是出现口苦、口干、口臭、咽喉疼痛等症状,可用少量菊花、金银花等量泡水代茶饮,以清热降火解毒;配等量桂花,则能中和菊花和金银花的寒性,亦可改善口气。三花相配,是非常不错的选择。

防感冒

春季是流行性感冒的高发季节,各种病毒和细菌活跃,而鼻腔是将它们传入身体的主要途径。坚持早晚进行鼻腔清洗,能够有效预防感冒。可以用鼻腔清洗液,也可以手捧清水,用鼻子轻轻将水吸入鼻腔,停留片刻后用力将水喷出,反复3-5次。此外,用香菜、白萝卜、生姜、冰糖一起煮汤喝,适合于风寒感冒初起,体温不是很高,有轻微流鼻涕但无明显咽痛时。

防倒春寒

防倒春寒 “风”是这一时节的主角,且风力较大,稍不注意病菌就会侵犯人体。避风邪、畅情志、节饮食,是此时的养生之道。我们要护好手腕、腰腹脐、脚踝3个部位。手腕处,为神门穴做好保暖,可以保护全身血脉。人的阳气以肾为本,肾居于腰腹部,腰部保暖有助于肾脏健康。腹部有很多重要经脉,如脾胃经、肝肾经等,腹脐又最易受寒,特别是胃部怕冷、容易腹泻的人要特别注意此处的保暖。足踝处不外露,很多女性手足肢寒、痛经腹冷都是因足踝处受寒所致。

惊蛰“四养”穿:上厚下薄,恢复活力

此时很多人已经迫不及待地想脱掉冬装,换上春装了。不过,在惊蛰时节气温虽然开始升高,但温差却很大。如果现在穿得太薄,很容易感冒。着装要以上厚下薄为原则,这样可以保护体内的阳气。

居:通风开窗,清洁居室

冬天天气冷,很多人都紧闭门窗,导致空气循环不好,室内很容易滋生病菌。惊蛰期间,天气渐渐暖和起来,中午气温高的时候,可以多开窗通风。阳光好的时候,晒晒被子、床品,让阳光帮你消毒,还可以在周末给居室来个大扫除。

食:食藕食梨,健脾润肺

春回大地,乍暖还寒,气候比较干燥,很容易使人口干舌燥,外感咳嗽。此时应该注重健脾润肺,多吃梨和藕。

饮食起居还要注意应顺肝之性,助益脾气,令五脏和平。宜多吃富含植物蛋白质、维生素的清淡食物,少食动物脂肪类食物。

养:睡前泡脚,早睡养肝

随着气温回暖,人们也就越来越会感到困乏,这就是俗称的“春困”。为了让自己全身心投入工作和生活,充足的睡眠必不可少。

为了一个良好的睡眠,建议睡前泡脚、按摩脚底,这样可以推动血气运行,温补脏腑,安神宁心,消除一天的疲劳,利于入睡。睡前还可以稍微活动身体,有利于身体舒展和放松。

春季养肝,要注意早睡。因为凌晨1~3点的时候,即丑时,是肝经当令,也是肝脏排毒的最旺盛时期,此时若不让身体进入睡眠状态,肝脏就无法完成代谢废物的任务。

来源:健康中国 清远第一健康