еӨҸеӯЈж°”жё©й«ҳпјҢж№ҝеәҰеӨ§пјҢжҳҜйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮз”ҹй•ҝж—әзӣӣзҡ„еӯЈиҠӮпјҢд№ҹжҳҜйЈҹз”ЁйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮдёӯжҜ’зҡ„еӨҡеҸ‘ж—¶жңҹгҖӮ

жҜҸе№ҙпјҢеҗ„ең°еқҮжңүиҜҜйЈҹйҮҺз”ҹжҜ’иҳ‘иҸҮпјҢеҜјиҮҙдёӯжҜ’дәӢ件еҸ‘з”ҹгҖӮ

и®ёеӨҡйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮдёҺйЈҹз”ЁиҸҮеӨ–еҪўзӣёдјјпјҢд»…йқ иӮүзңјйҡҫд»ҘеҲҶиҫЁпјҢеёӮж°‘жһҒжҳ“иҜҜйЈҹеј•иө·дёӯжҜ’гҖӮ

й»„еҶҲеёӮз–ҫжҺ§дёӯеҝғжҸҗйҶ’еёӮж°‘пјҢйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮиҷҪе‘ізҫҺпјҢдҪҶеҚұйҷ©йҡҫиҫЁпјҢиҜ·иҮӘи§үеҒҡеҲ°дёҚйҮҮгҖҒдёҚеҚ–гҖҒдёҚд№°гҖҒдёҚйЈҹйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮгҖӮ

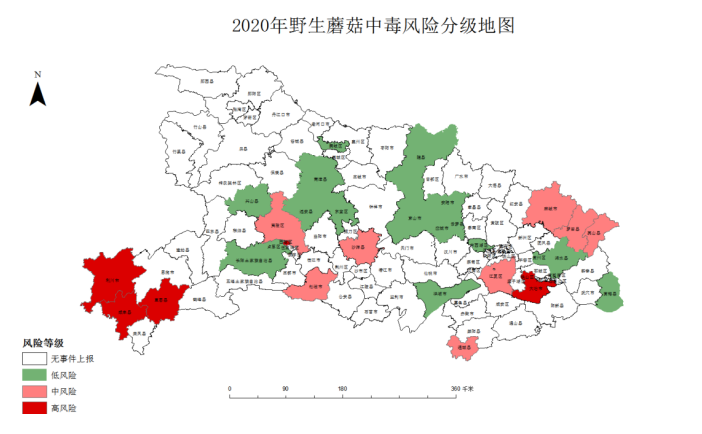

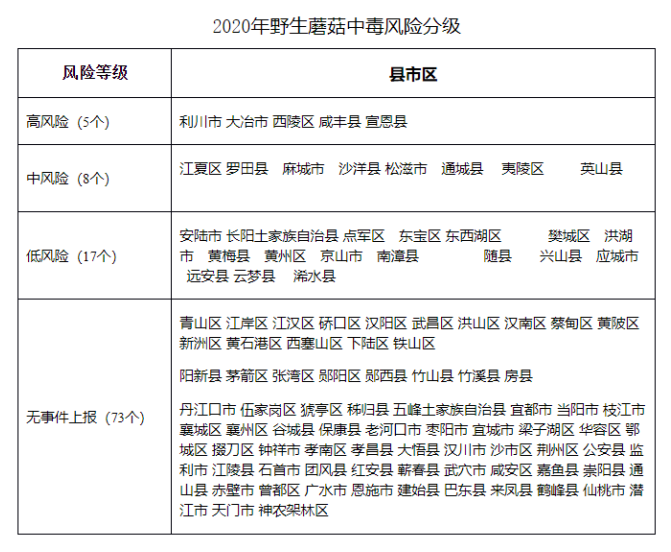

2021е№ҙпјҢзңҒйЈҹе®үеҠһгҖҒзңҒеҚ«з”ҹеҒҘеә·е§”гҖҒзңҒз–ҫжҺ§дёӯеҝғз»„з»ҮеҲ¶е®ҡеҸ‘еёғдәҶвҖң2020е№ҙйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮдёӯжҜ’йЈҺйҷ©еҲҶзә§ең°еӣҫвҖқпјҢе…¶дёӯпјҢжҲ‘еёӮзҡ„йә»еҹҺеёӮгҖҒзҪ—з”°еҺҝгҖҒиӢұеұұеҺҝдёәдёӯйЈҺйҷ©гҖӮ

йЈҺйҷ©еҲҶзә§ең°еӣҫд»ҘеҺҝеҹҹдёәеҚ•е…ғпјҢж №жҚ®жҜҸдёӘеҺҝеёӮеҢәзҡ„иҜҜйЈҹжҜ’иҳ‘иҸҮдёӯжҜ’еҸ‘з—…дәәж•°гҖҒжӯ»дәЎдәәж•°гҖҒеҸ‘з”ҹеңәжүҖзұ»еһӢпјҢиҖғиҷ‘иҝңжңҹдёӯжҜ’йЈҺйҷ©гҖҒиҝ‘жңҹйҳІжҺ§жғ…еҶөпјҢе°Ҷе…¶еҲ’еҲҶдёәж— дәӢ件дёҠжҠҘеҺҝеёӮеҢәгҖҒдҪҺйЈҺйҷ©еҺҝеёӮеҢәгҖҒдёӯйЈҺйҷ©еҺҝеёӮеҢәе’Ңй«ҳйЈҺйҷ©еҺҝеёӮеҢәеӣӣзұ»ең°еҢәгҖӮ

иҝҷдәӣжүҖи°“зҡ„йүҙеҲ«ж–№жі•йғҪдёҚйқ и°ұ

дәә们еҜ№йҮҺз”ҹжҜ’иҳ‘иҸҮжңүдёҖдәӣеёёи§Ғзҡ„иҜҜи§ЈпјҢиҝҳжңүдёҖдәӣйүҙеҲ«жҜ’иҳ‘иҸҮзҡ„еңҹж–№жі•пјҢе…¶е®һиҝҷдәӣ方法并дёҚйқ и°ұгҖӮ

иҜҜеҢәдёҖпјҡйІңиүізҡ„иҳ‘иҸҮжңүжҜ’пјҢйўңиүІжҷ®йҖҡзҡ„иҳ‘иҸҮжІЎжҜ’гҖӮ

科жҷ®зҹҘиҜҶпјҡд»…ж №жҚ®йўңиүІдёҺеҪўзҠ¶дёҚиғҪз®ҖеҚ•еҲӨе®ҡиҳ‘иҸҮжҳҜеҗҰжңүжҜ’пјҢжҜ”еҰӮзүӣиӮқиҸҢеұһгҖҒзәўиҸҮеұһгҖҒйёЎжІ№иҸҢеұһдёӯеҫҲеӨҡйўңиүІйІңиүізҡ„иҳ‘иҸҮеҚҙжҳҜзҫҺе‘ізҡ„йЈҹз”ЁиҸҢпјҢиҖҢеӨ–и§ӮдёәзҒ°зҷҪиүІзҡ„зҒ°иҠұзә№й№…иҶҸеҚҙжҳҜе®№жҳ“еј•иө·иҜҜйЈҹзҡ„еү§жҜ’иҳ‘иҸҮгҖӮ

иҜҜеҢәдәҢпјҡй•ҝеңЁжҪ®ж№ҝеӨ„жҲ–家зҰҪзІӘдҫҝдёҠзҡ„иҳ‘иҸҮжңүжҜ’пјҢй•ҝеңЁжқҫж ‘дёӢзӯүжё…жҙҒзҡ„ең°ж–№зҡ„иҳ‘иҸҮж— жҜ’гҖӮ

科жҷ®зҹҘиҜҶпјҡе№ІеҮҖзҡ„ж ‘дёӢдёҖж ·еҸҜд»Ҙй•ҝжҜ’иҳ‘иҸҮпјҢжҜ”еҰӮй№…иҶҸиҸҢгҖҒдәҡзЁҖиӨ¶зәўиҸҮзӯүдёҖдәӣжңүжҜ’з§Қзұ»д№ҹеҸҜд»Ҙз”ҹй•ҝеңЁжқҫжһ—дёӯгҖӮ

иҜҜеҢәдёүпјҡиҳ‘иҸҮи·ҹ银еҷЁгҖҒз”ҹе§ңгҖҒеӨ§зұіе’Ңз”ҹи‘ұдёҖиө·з…®пјҢж¶ІдҪ“еҸҳй»‘жңүжҜ’пјҢйўңиүІдёҚеҸҳеҲҷж— жҜ’гҖӮ

科жҷ®зҹҘиҜҶпјҡвҖң银й’ҲйӘҢжҜ’вҖқд»…д»…жҳҜе°ҸиҜҙе’Ңз”өи§Ҷжғ…иҠӮпјҢеҺҹзҗҶжҳҜ银еҸҜд»Ҙе’Ңз ·еҢ–зү©(жҜ”еҰӮз ’йңң)гҖҒзЎ«еҢ–зү©зӯүеҸ‘з”ҹеҢ–еӯҰеҸҚеә”иҖҢеҸҳй»‘пјҢдҪҶжҜ’иҳ‘иҸҮдёӯзҡ„жҜ’зҙ еӨҡдёәз”ҹзү©зўұпјҢдёҚиғҪдёҺ银еҸ‘з”ҹеҢ–еӯҰеҸҚеә”пјҢжүҖд»ҘдёҚдјҡдә§з”ҹйўңиүІеҸҳеҢ–гҖӮ

иҜҜеҢәеӣӣпјҡжңүеҲҶжіҢзү©жҲ–еҸ—дјӨеҸҳиүІзҡ„иҳ‘иҸҮжңүжҜ’гҖӮ

科жҷ®зҹҘиҜҶпјҡжңүдёҚе°‘жҜ’иҳ‘иҸҮеҸ—дјӨеҗҺпјҢдёҚеҲҶжіҢд№іжұҒпјҢд№ҹдёҚеҸҳиүІгҖӮиҖҢжңүзҡ„йЈҹз”ЁиҸҢпјҢжҜ”еҰӮеӨҡжұҒд№іиҸҮпјҢеҚҙеҸҜд»ҘеҲҶжіҢж¶ІдҪ“并еҸҳиүІгҖӮ

иҜҜеҢәдә”пјҡиЎЁйқўзІ—зіҷгҖҒзӘҒиө·пјҢиҸҢжҹ„жңүзҺҜжҲ–жңүиҸҢжүҳзҡ„жҳҜжңүжҜ’зҡ„гҖӮ

科жҷ®зҹҘиҜҶпјҡи®ёеӨҡжҜ’иҳ‘иҸҮзңӢиө·жқҘеҫҲжҷ®йҖҡпјҢдҪҶд»Қ然жңүжҜ’пјҢжҜ”еҰӮдёӣз”ҹеһӮжҡ®иҸҮгҖӮ

иҜҜеҢәе…ӯпјҡд»ҘеүҚжҜҸе№ҙйғҪеңЁиҝҷжЈөж ‘дёҠйҮҮиҳ‘иҸҮпјҢ并没жңүжҜ’пјҢд»Ҡе№ҙ继з»ӯйҮҮж‘ҳйЈҹз”Ёд№ҹжІЎй—®йўҳгҖӮ

科жҷ®зҹҘиҜҶпјҡиҳ‘иҸҮз”ҹй•ҝеҸ—иҮӘ然зҺҜеўғзӯүдј—еӨҡеӣ зҙ еҪұе“ҚпјҢдёҚиғҪз®ҖеҚ•еҮӯеҖҹз»ҸйӘҢеҲӨе®ҡе“ӘзүҮеҢәеҹҹиҳ‘иҸҮжҳҜеҗҰжңүжҜ’гҖӮ

жҜҸе№ҙеӣ иҜҜйЈҹжҜ’иҳ‘иҸҮдёӯжҜ’пјҢз”ҡиҮіжӯ»дәЎзҡ„дәәпјҢеҹәжң¬йғҪжҳҜиҝҷдәӣжҜҸе№ҙйғҪеҺ»йҮҮжҜ’иҳ‘иҸҮд»ҺжқҘжІЎйҒӯиҝҮзҡ„дәәгҖӮ

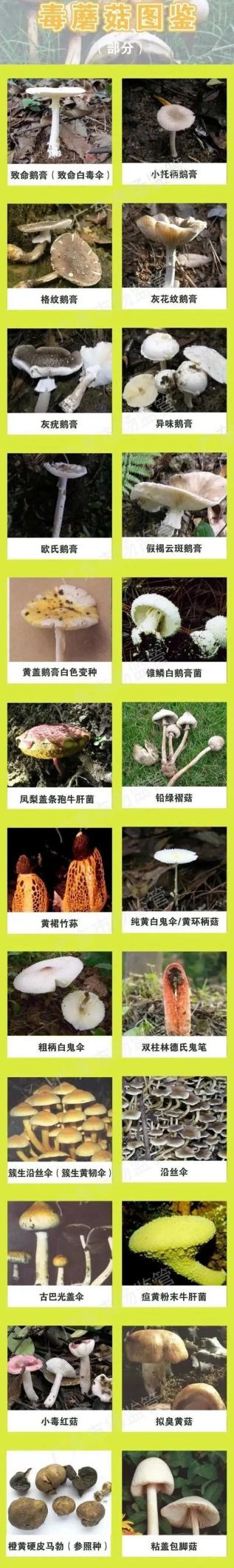

еёёи§ҒжҜ’иҳ‘иҸҮеӣҫйүҙ

иҜ·ж”¶и—Ҹ

жҜ’иҳ‘иҸҮз”ҹзҡ„зҶҹзҡ„йғҪдёҚиғҪеҗғ

дёҖгҖҒжҜ’иҳ‘иҸҮжҜ’зҙ зЁіе®ҡпјҢз”ҹзҶҹзҡҶдёҚеҸҜйЈҹз”Ё

жҜ’иҳ‘иҸҮжҜ’зҙ еҢ–еӯҰжҖ§иҙЁжҜ”иҫғзЁіе®ҡпјҢиҖҗй«ҳжё©гҖҒиҖҗе№ІзҮҘгҖҒиҖҗй…ёзўұпјҢдёҖиҲ¬зғ№и°ғеҠ е·ҘдёҚиғҪз ҙеқҸе…¶жҜ’жҖ§пјҢеӣ жӯӨеҲҮи®°пјҡж–°йІңжҜ’иҳ‘иҸҮе’Ңз…®зҶҹеҗҺзҡ„жҜ’иҳ‘иҸҮеқҮдёҚеҸҜйЈҹз”ЁгҖӮ

дәҢгҖҒеҸҜйЈҹиҳ‘иҸҮйңҖз…®зҶҹпјҢзЁҚе®үеӢҝиәҒж…ўйЈҹз”Ё

еҜ№дәҺеҸҜйЈҹз”Ёзҡ„иҳ‘иҸҮпјҢеңЁжңӘз»Ҹз…®зҶҹеүҚдёҚеҸҜйЈҹз”ЁпјҢеӣ дёәи®ёеӨҡйЈҹз”Ёиҳ‘иҸҮеҗ«жңүеҲәжҝҖжҖ§жҲ–жңүжҜ’зү©иҙЁпјҢйңҖз»ҸеҪ»еә•з…®зҶҹеҗҺжүҚеҸҜз ҙеқҸиҝҷдәӣзү©иҙЁгҖӮж¶Ҳиҙ№иҖ…еңЁйЈҹз”ЁеҸҜйЈҹиҸҢзұ»ж—¶иҜ·вҖңзЁҚе®үеӢҝиәҒвҖқпјҢеҫ…зҶҹйҖҸеҗҺеҶҚеҗғгҖӮ

дёүгҖҒдј з»ҹеҘ—и·ҜеӢҝиҪ»дҝЎпјҢи°Ёж…ҺйүҙеҲ«дҝқе№іе®ү

пјҲдёҖпјүйүҙеҲ«йҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮжҳҜеҗҰжңүжҜ’йңҖиҰҒдё“дёҡжңәжһ„пјҢзӣ®еүҚжІЎжңүз®ҖеҚ•жҳ“иЎҢзҡ„йүҙеҲ«ж–№жі•пјҢж°‘й—ҙжөҒдј зҡ„дёҖдәӣиҜҶеҲ«ж–№жі•з»ҸиҜҒжҳҺ并дёҚеҸҜйқ пјҢдёҚеҸҜиҪ»жҳ“зӣёдҝЎгҖӮ

пјҲдәҢпјүеңЁжңүйҮҮйЈҹйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮд№ дҝ—зҡ„ең°еҢәпјҢеҲҮеӢҝйҮҮйӣҶжңӘйЈҹз”ЁиҝҮжҲ–дёҚи®ӨиҜҶзҡ„йҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮпјҢдәәе‘Ҫе…іеӨ©пјҢеҶ’йҷ©зҡ„дәӢдёҚеҸҜиҪ»дёәгҖӮ

пјҲдёүпјүеӯҰж ЎйЈҹе ӮгҖҒж—…жёёжҷҜеҢәйӨҗйҘ®жңҚеҠЎеҚ•дҪҚгҖҒеҶңжқ‘иҮӘеҠһе®ҙеёӯгҖҒе»әзӯ‘е·Ҙең°йЈҹе Ӯзӯүж¶Ҳиҙ№иҖ…йӣҶдёӯеҢәеҹҹдёҚеҫ—еңЁйЈҹжқҗдёӯдҪҝз”ЁжңӘз»ҸиҜҶеҲ«зҡ„йҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮпјҢд»ҘйҳІзҫӨдҪ“жҖ§йЈҹз”ЁйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮдёӯжҜ’дәӢ件еҸ‘з”ҹгҖӮ

пјҲеӣӣпјүеңЁйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮйҮҮйЈҹжңҹпјҢдә§иҸҮе’ҢжңүйҮҮйЈҹйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮд№ жғҜең°еҢәзҡ„жңүе…іеҚ•дҪҚеә”йҖҡиҝҮеҗ„з§ҚеҪўејҸ科жҷ®е®Јдј пјҢе№ҝиҖҢе‘Ҡд№Ӣе…¬дј—пјҢжҸҗйҶ’дёҚиҰҒйҡҸж„ҸйҮҮж‘ҳгҖҒйЈҹз”ЁйҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮгҖӮеңЁеҸ‘з”ҹиҝҮиҜҜйЈҹжҜ’иҳ‘иҸҮдёӯжҜ’зҡ„ең°ж–№пјҢе»әи®®з«–з«Ӣйҷ„жңүжҜ’иҳ‘иҸҮз…§зүҮзҡ„иӯҰзӨәзүҢпјӣеҗҢж—¶пјҢж №жҚ®еҗ„ең°иҜҜйЈҹжҜ’иҳ‘иҸҮдёӯжҜ’зү№зӮ№пјҢз»“еҗҲж°”жё©гҖҒж№ҝеәҰгҖҒйҷҚйӣЁйҮҸзӯүеӣ зҙ пјҢеңЁиҳ‘иҸҮдё°дә§жңҹеүҚиҝӣиЎҢйў„иӯҰйў„жҠҘпјҢеҸҠж—¶еҸ‘еёғйЈҺйҷ©иӯҰзӨәжҲ–ж¶Ҳиҙ№жҸҗзӨәпјҢзЎ®дҝқдәәж°‘зҫӨдј—з”ҹе‘ҪеҒҘеә·е®үе…ЁгҖӮ

дёҚе№ёиҜҜйЈҹжҜ’иҳ‘иҸҮжҖҺд№ҲеҠһ

дәә们еңЁиҝӣйЈҹйҮҺз”ҹиҸҢеҗҺеңЁж•°еҲҶй’ҹеҲ°3еӨ©пјҲ72е°Ҹж—¶пјүеҶ…пјҢеҰӮжһңж„ҹеҲ°еӨҙжҳҸгҖҒжҒ¶еҝғгҖҒе‘•еҗҗгҖҒи…№жі»жҲ–жңүе…¶д»–дёҚйҖӮпјҢиҰҒй«ҳеәҰжҖҖз–‘йҮҺз”ҹиҸҢдёӯжҜ’пјҢеә”з«ӢеҚійҮҮеҸ–д»ҘдёӢжҺӘж–Ҫпјҡ

пјҲдёҖпјүз«ӢеҚіжӢЁжү“еҪ“ең°жҖҘж•‘з”өиҜқпјҢеҸҠж—¶еүҚеҫҖеҢ»йҷўжІ»з–—гҖӮ并е‘ҠиҜүжҺҘиҜҠеҢ»з”ҹиҮӘе·ұиҝӣйЈҹйҮҺз”ҹиҸҢзҡ„з§Қзұ»гҖҒж—¶й—ҙгҖҒең°зӮ№е’ҢеҗҢйӨҗиҖ…гҖӮ

пјҲдәҢпјүеӮ¬еҗҗгҖӮеңЁдёӯжҜ’иҖ…зҘһеҝ—жё…жҘҡзҡ„жғ…еҶөдёӢе°Ҫеҝ«еӮ¬еҗҗгҖӮеҸҜз”ЁжүӢжҢҮжҠ е’ҪйғЁжҲ–з”ЁеҷЁе…·еҺӢиҝ«иҲҢж №йғЁеҚіеҸҜеј•иө·е‘•еҗҗпјҢд»ҘеҮҸе°‘жҜ’зҙ зҡ„еҗёж”¶пјҢеҮҸиҪ»дёӯжҜ’зЁӢеәҰгҖӮи…№жі»иҫғиҪ»еҫ®зҡ„еҸҜе°‘йҮҸжңҚз”Ёжі»еүӮпјҢеҠ еҝ«жҜ’зҙ жҺ’йҷӨгҖӮеӮ¬еҗҗеҗҺпјҢеә”и®©жӮЈиҖ…йҘ®з”Ёе°‘йҮҸзӣҗзі–ж°ҙпјҢиЎҘе……дёўеӨұзҡ„дҪ“ж¶ІпјҢйҳІжӯўи„ұж°ҙеҜјиҮҙдј‘е…ӢгҖӮ

пјҲдёүпјүдҝқз•ҷйҮҺз”ҹиҸҢж ·е“Ғдҫӣдё“дёҡдәәе‘ҳйүҙе®ҡпјҢдёәж•‘жІ»жҸҗдҫӣеҸӮиҖғгҖӮ

пјҲеӣӣпјүдёҖж—ҰеҸ‘з”ҹз–‘дјјйЈҹз”ЁйҮҺз”ҹиҸҢдёӯжҜ’пјҢеҗҢйӨҗиҖ…ж— и®әжңүж— дёӯжҜ’з—ҮзҠ¶пјҢйғҪиҰҒз«ӢеҚіеҲ°еҢ»йҷўиҝӣиЎҢзӣёе…іжЈҖжҹҘгҖҒжІ»з–—гҖӮ

жңҖеҗҺеҶҚж¬ЎжҸҗйҶ’пјҡ

йҮҺз”ҹиҳ‘иҸҮдёҚиҰҒеҗғпјҒ

жқҘжәҗпјҡзҺҜзҗғж—¶жҠҘгҖҒж№–еҢ—зңҒеҚ«еҒҘ委зҪ‘з«ҷпјҢж–°ж№–еҚ—е®ўжҲ·з«Ҝ