黄州,苏轼生命中绕不开的地方。

“问汝平生功业,黄州惠州儋州。”这是苏轼对自己一生的总结。黄州,是苏轼最重要的精神涵养之地,在这里,他成为了东坡。

2023年暮春,东坡文化讲师团学员在导师们的带领下,踏上湖北黄冈研学之旅。

访岐亭、问东坡、观赤壁、游安国、走沙湖道、寻清泉寺、登西山……我们一路追寻苏轼在黄州的脚步,深深地为苏轼在黄州度过的艰难生活而慨叹、深思,又为涅槃重生、生性乐观豁达的苏东坡而感慨唏嘘……

岐亭月夜

岐亭位于光黄古道之上,是一个隐居的世外桃源,环境清幽古朴,冈峦叠翠,湖清水洌,在夕阳的映衬之下,多了一分恬静柔和之美。讲师团所有的成员们漫步于古道之上,驻足于陈季常墓前参观凭吊。当年苏轼贬谪黄州路经此处,意外地见到了隐居于此的友人陈季常。苏轼在黄州四年,他与好友陈季常经常互访,“三往见季常,季常七来见余,盖相从百余日也。”可见两人友情至深。

天色已晚,饭后大家漫步于湖边,沿步道而行,月光皎洁,北斗横空,如积水空明,树影婆娑。此情此景大家与导师刘小川谈论苏轼过往,遥望星空,沧海桑田,而那一弯上弦月,见证了我们与苏轼相隔的千年。遥想苏轼当年,是否也与友人漫步于同样的月色之下......文化的氤氲使人安静,泛起我们心中阵阵涟漪。

寻迹东坡

东坡曾是苏轼被贬黄州的躬耕之地,处在黄州老城之里,随着历史变迁,早已物是人非。清道光二十八年版《黄冈县志·山川》中载:“东坡,今城内十三坡、十八坡东南,皆其故址。”苏轼在《与子安兄》中写道:“近于城中得荒地十数亩,躬耕其中。作草屋数间,谓之东坡雪堂。”可见雪堂就位于东坡,苏轼称其为东坡雪堂。我们走进一单位宿舍小区,讲解老师指着一栋宿舍介绍,这栋楼就是当年苏轼所筑雪堂的位置,当年的雪堂在北宋崇宁元年(1102)已被毁。无迹可寻,却有情所依。时隔千年世事变幻,我们走过苏轼曾走过的路,吟诵着“雨洗东坡月色清......”没有“荦确坡头路”,哪有“铿然曳杖声”,苏轼的豪迈之情在我们心中升腾蔓延。

赤壁怀古

说东坡不得不说黄州,说黄州不得不说赤壁。“黄州守居之数百步为赤壁......遇风浪静,辄乘小舟至其下.....”即当日的记实。苏东坡携侣曾游,在赤壁矶头聚会取乐。脍炙人口的千古绝唱赤壁二赋就是在写这个赤壁。苏东坡对赤壁情有独钟是有原因的,周郎曾经在这里建功立业,叱咤风云的一代英雄在这里风云际会。然而,正当上报国家,下安黎庶的自己却被贬逐在此多年,宝贵的时光在这无聊中一天又一天地流逝,令人神伤不已。皓月当空的夜晚,与客人登上赤壁矶头的苏东坡终于抑制不住内心的激情,他将一杯浊酒连同自己的悲恨抛洒在赤壁之下,发出了“人生如梦,一樽还醉江月”的感慨,壮志难酬。

瞻仰东坡塑像,览酹江亭、坡仙亭、栖霞楼、二赋堂、碑阁......我们在东坡足迹与词赋中感受“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”的人之渺小,在赤壁矶吊古怀想惊涛拍案的壮观。

慧觉安国

安国寺前,青云塔畔,所有学员驻足停留,聆听导师们的讲解,在安国寺经堂看阅相关的苏轼文学研究史料,相互交流讨论。当年东坡与安国寺继连和尚过从甚密。每隔一两天,他们就会面一次,旦往而还。安国寺柴炭富足,用水方便,继连和尚嘱苏东坡每隔一个月就到安国寺澡堂洗头洗澡。就苏东坡看来,在安国寺洗头洗澡,不仅仅是为了洗净身上的污秽,更重要的是为了洗尽人世间的荣辱。因此每次洗澡,苏东坡洗得非常投入。洗完澡后,苏东坡披上衣服,在寺内小阁中面对修竹“焚香默坐,深自省察”。由于他的虔诚,在“一念清净,染污自落,表里修然,无所附丽”之后,居然能“妄心”荡尽,进而出神入化,“物我相忘,身心皆空”。是啊,物我相忘是哲理的最高境界。黄州的东坡正是自我的反省修行,忘掉以前的自我,审视当下的东坡,生活需要向前看。

走沙湖道

所谓沙湖道,当年只不过是一条泥泞小道,今天已经被水泥路代替了,长不过百米,不见当年模样,但依稀看见一块块方田,田泥不黏而散沙。路两旁野蔷薇、金银花竞相绽放,蒹葭随风摇晃,道路两旁野树杂草丛生。当天天气甚好,前夜刚好下过雨,路上有积水。当年的《定风波》一词便诞生于此。此词为醉归遇雨抒怀之作。词人借雨中潇洒徐行之举动,表现了虽处逆境屡遭挫折而不畏惧不颓丧的倔强性格和旷达胸怀。学员们不禁吟诵起了“莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行。竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生。料峭春风吹酒醒,微冷,山头斜照却相迎。回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴。”是啊,历经了政治上的风风雨雨后,苏轼越来越认同这种真真切切、平平淡淡的平民生活,任凭风吹雨打,而始终那样的从容、镇定、达观,这一份从容、淡定、坚韧、旷达,是我们每一位学员努力的方向。

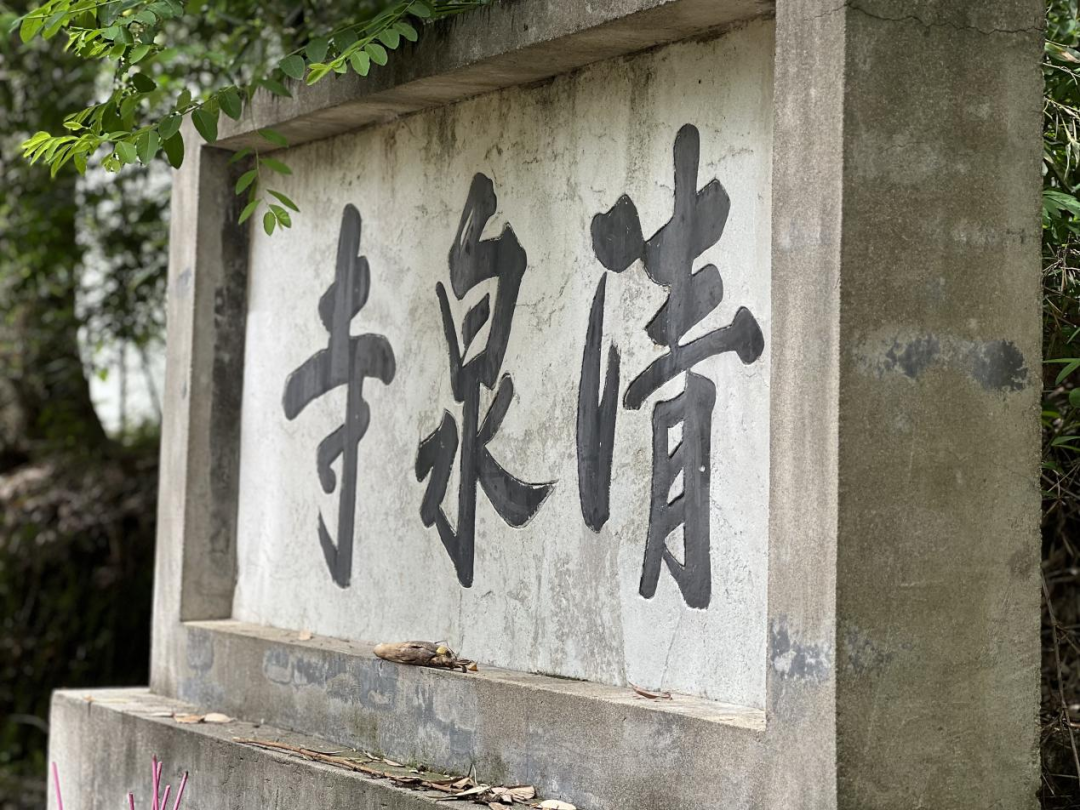

清泉古寺

鄂东名刹浠水清泉寺,历史渊远,久负盛名。今黄冈浠水县闻一多纪念馆所在地。始建于唐贞观朝,是一座闻名鄂东的千年古刹。凿地得井,冽而甘,故以名寺。据闻一多纪念馆的解说员讲:“此井冬暖夏凉,遇大旱而不枯,冬天下雪时,井口周围无积雪,颇为神奇。是自建寺以来唯一保留下来的实物,千年未变。”清泉寺屡毁屡建,如今在纪念馆的后院中,只保留着一块白色大理石匾额,这块长方形的石碑上,“清泉寺”三个清秀挺拔的字迹清晰可见,仿佛向人述说着当年的荣光。苏轼被贬黄州时,来访浠水县名医庞安常,与其同游清泉寺时写下了《浣溪沙·游清泉寺》:“山下兰芽短浸溪,松间沙路净无泥,潇潇暮雨子规啼。谁道人生无再少,门前流水尚能西,休将白发唱黄鸡。”清静幽雅的景物 ,旷达乐观的情绪和博大精深的人生哲理,此词脍炙人口,千秋传诵,也使清泉寺播誉神州。瞻仰清泉古寺,拜读东坡诗文,我们不禁感叹,这正是“非有文字称记者不为久,文字非出于雄才巨卿者而不成著”。

登临西山

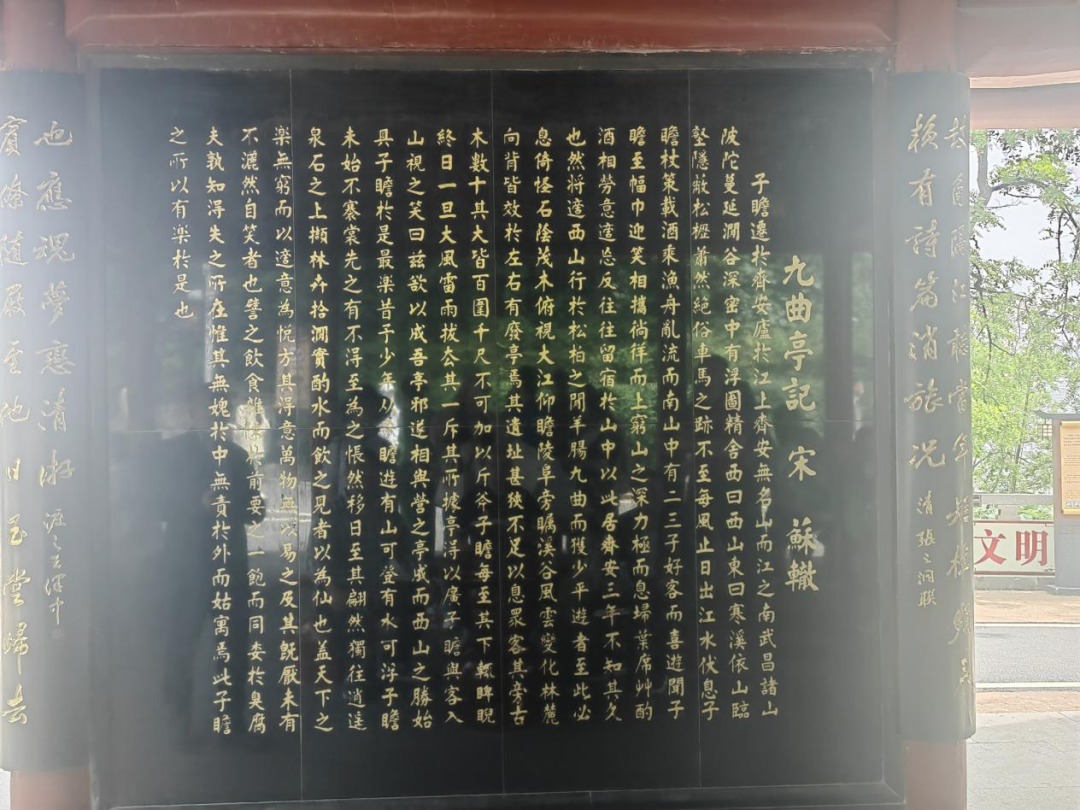

西山于鄂州城西北,与雷山相望,北依长江。临峰顶武昌楼上远眺,黄州城区、鄂州城区、梁子湖等地尽收眼底,视野开阔。迁客骚人多会于此,为历来兵家必争之地。西山昔有楚门东户之誉,古都明珠之称。苏轼曾登西山览胜,放浪山水间。他在灵泉寺品菩萨泉,尝油酥饼(后称东坡饼),西山带给了苏轼落魄之际的适意。苏轼还在西山修葺了九曲亭。我们在松风阁欣赏鲁直书法,在九曲亭品苏辙诗文:“惟其无愧于中,无责于外,而姑寓焉。此子瞻之所以有乐于是也。”这种超脱,俨然是苏轼躲过政治“刀光剑影”后的坦然与释怀。

黄州使苏轼从被贬的郁郁愁苦中自揣自解,在精神和文学上逆袭登顶,而苏轼也让黄州成为中国文坛上一个令人仰视和感动的文化圣地,成为东坡的精神和文化地标。黄州与苏轼,互相成全,互相成就。

“竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知……”朗朗书声传来,黄州东坡小学的孩子们正吟诵着东坡诗词。大江东去,东坡犹在。

来源:东坡文化讲师团