2月5日,湖北造“楚才”人形机器人集体亮相。(湖北日报全媒记者 柯皓 摄)

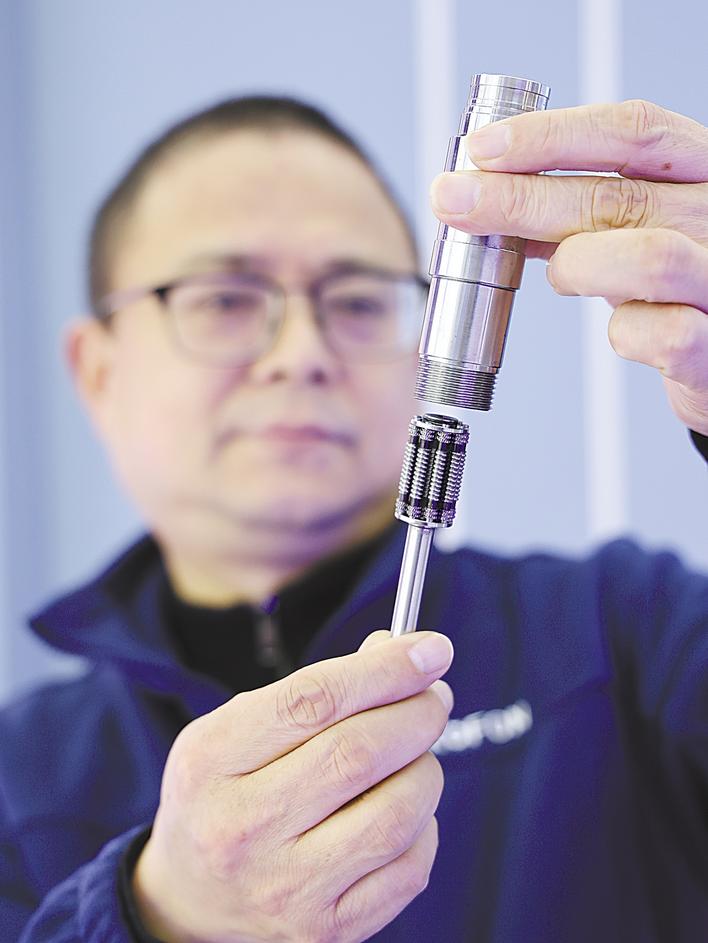

丝杠项目技术负责人周志勇展示科峰智能公司生产的行星滚柱丝杠。 (湖北日报全媒记者 刘毅 摄)

山羽新材公司到意大利参展。(受访单位供图)

中农华威的研发人员在调整仪器。 (湖北日报全媒记者 刘毅 摄)

湖北日报全媒记者 刘毅 通讯员 付从利

人形机器人是人工智能、机械工程、材料科学等多学科交叉的“皇冠明珠”,被视为继计算机、智能手机、新能源汽车后的下一代通用平台。人形机器人研发,不仅是全球技术的竞赛,更是重构生产力与生产关系的关键。

正因如此,2月5日,由湖北智慧和湖北力量研发制造的10款“楚才”人形机器人,在武汉洪山礼堂组团亮相,为全省“新春第一会”上演科技序曲。在众多的湖北力量中,有一家黄冈企业,在为湖北抢占人形机器人赛道制高点默默努力,它就是湖北科峰智能传动股份有限公司(简称“科峰智能”)。

不可替代的“关节心脏”

人形机器人从最初可以做出行走、挥手和搬运物品等动作,发展到可以做出跳跃、奔跑、前空翻等高难度动作,除了核心算法、高端芯片、电机、碳纤维等技术和材料外,机器人的姿态控制最难在于关节。

2023年12月,美国特斯拉公司开发的擎天柱(Optimus)人形机器人二代面世,其行走速度和全身协调性明显提升。专家们查阅其技术资料发现,行星滚柱丝杠的大量应用可能是升级的关键。

什么是行星滚柱丝杠?为何如此重要?

以往,科学家模仿人类的旋转关节,采用行星减速机或谐波减速机,以实现机器人的灵活转动。这项技术在工业机器人中应用非常广泛。

但这一技术路线并不完全适用于人形机器人的研发。因为行星减速机或谐波减速机使用齿轮或滚珠啮合,相对比较脆弱,如果要做得结实,需要将零部件做得很大,这就会导致人形机器人“傻大黑粗”,无法实际运用。

而行星滚柱丝杠就能很好地解决这一问题。它由丝杠、滚柱、螺母等部件组成,通过将电机的旋转运动转换为直线运动,同样也可以完成机器人的关键动作,却有着承载高、响应快、体积小、噪音低、精度高等优点。

据介绍,一根筷子粗细的行星滚柱丝杠,最大可以推动1吨重量,而要负载同样的重量,谐波减速机、行星减速机的直径却要做到十几厘米粗。正因为在大小臂、大小腿等关节处使用了14个行星滚柱丝杠,擎天柱二代机器人不仅体形匀称,还能负重相当于机器人本身体重的负载,稳定行走、奔跑。

因此,行星滚柱丝杠作为精密传动领域的核心部件,在人形机器人及高端装备中具有不可替代的作用和战略价值,被称为人形机器人的“关节心脏”。

据测算,到2030年,全球人形机器人领域行星滚柱丝杠市场需求量约1800万台,市场规模将近130亿元。

用一年多解一道工艺难题

当擎天柱机器人在特斯拉公司总部美国加州帕洛阿尔托市手舞足蹈,万里之遥的大别山下,科峰智能早在2019年就立项启动对行星滚柱丝杠的研发。

创立于2010年的科峰智能是黄冈本土企业,专注于机械传动与控制应用领域关键零部件的研发、生产、销售,是国家级专精特新“小巨人”企业,先后被认定为湖北省技术创新示范企业、湖北省智能制造示范单位、湖北省制造业单项冠军示范企业。

“我们能造出精密行星减速机和谐波减速机,也必须拿下行星滚柱丝杠,实现对人形机器人旋转和直线这两种关节的自主研发。”科峰智能董事长兼总经理吴俊峰在公司内部宣布。

然而,拿下这颗精密制造皇冠上的宝石并不容易。丝杠项目技术负责人周志勇说:“欧洲厂商如Rollvis、GSA等研发生产行星滚柱丝杠已有数十年历史,研磨和轧制工艺远远领先国内,并且从机床到技术均对我国实行封锁。”

制造行星滚柱丝杠最难之处,在于通过精密的磨削,提高部件的制造精度和加工质量。以丝杠直径8毫米的产品为例,内含多达9根直径仅2.8毫米的滚柱,每个滚柱上均刻有肉眼无法分辨的螺纹。滚柱之间、滚柱与其他部件之间都要通过螺纹来啮合,最终形成紧密联结的整体。

科峰智能技术团队虽有着长达14年的精密零部件制造经验,各级政府部门也给予了经费支持,但在研发过程中仍感困难重重。

在一个关键工艺上,周志勇带着技术图纸,问遍了北京机床展的所有参展厂商,无论国内国外企业,没有一家能按他们的要求提供加工机床。

最终,他们找到一家资深机床厂商,由科峰智能提出技术思路,对方定制专用模块,科峰智能再自己研发特殊材料磨杆,才最终攻克这一关键工艺。而仅仅解决这一个工艺难题,就花了一年多时间。

像这样的难题,一个接着一个。历经多年,科峰智能终于成功制造出高精度的行星滚柱丝杠,参与到部级和省级科研项目技术攻关。

即将投建多条传动部件生产线

2024年12月,一条名为“Unitree B2-W 天赋觉醒!”的短视频由宇树科技发布。视频里,一只机器狗钻山下水,风驰电掣,迅速刷屏网络。短短两个月后,宇树机器人又登上春晚舞台,让全世界为之侧目。

业界认为,中国机器人的飞速进步,背后是众多中国企业在电机、减速器、控制器等核心零部件上的全面自主研发和技术突破。“仅行星滚柱丝杠这一种产品,就吸引了全国30余家企业研发,其中不乏上市公司。据我们了解,湖北的生产企业仅我们一家。”周志勇说。

但科峰智能并不畏惧强手,周志勇介绍,公司生产的行星滚柱丝杠,精度已经达到最高的P1级。

科峰智能还首次进入电机制造领域,研制出控制机器人灵巧双手的关键部件——空心杯电机。现在,除了20余种不同规格的行星滚柱丝杠产品,科峰智能还能提供直线型电驱动关节、旋转型电驱动关节、舵轮等机电一体化产品,与国内知名人形机器人研发单位均有不同程度的合作。

3月18日,湖北省机器人控制与驱动技术创新中心揭牌。该中心由科峰智能牵头,联合华中科技大学、武汉大学等20余所高校科研院所及产业链头部企业共建。

“全国的人形机器人研发均未定型,我们也需要配合客户需求,不断调整我们的产品。但这个领域是未来高科技的蓝海,已经成为业内共识。”吴俊峰透露,公司已经决定,即将投资建设多条高标准人形机器人传动部件生产线。

竞争力太强,让国外厂商放弃研发

山羽新材的陶瓷墨水填补行业空白

湖北日报全媒记者 刘毅

通讯员 付海洋

“你们这么大的公司,就只生产这4种产品?”3月14日,看着办公桌上的4个小瓶子,湖北日报全媒记者不禁瞪大了眼睛。

两个敞口的玻璃瓶,装的是红色和黄色的粉末;两个密封的小塑料瓶,装的是红色和黄色的水剂。

“你可别小看它们,这就是我们研发的包裹颜料和包裹墨水,再加上蓝色,它们就可以画出世界上最美的瓷砖。”武汉山羽新材料科技有限公司(以下简称“山羽新材”)总经理吴克难说。

山羽新材坐落在黄冈化工园,这家外观不起眼的企业,却是陶瓷墨水材料细分领域的隐形冠军和国家专精特新“小巨人”企业。

“这几个小瓶有这么厉害?颜料和墨水怎么又跟包裹扯上关系?是方便发快递吗?”面对记者一连串的问题,吴克难笑着做起了科普。

1996年,一群湖北人南下广东佛山,瞄准当地兴盛的建筑陶瓷业,创办佛山市扬子颜料有限公司(以下简称“扬子颜料”)。

给陶瓷上色有两种传统工艺——浸入式和丝网印刷式。前者是将瓷坯泡入釉料,后者通过丝网转印,上色后的陶瓷再送入窑炉高温烧制。这两种方式都需要用三原色提前调配好釉料,原色的明度和饱和度越高,调出来的颜色就越鲜艳。

“三原色中,红色和黄色都很难处理。”吴克难介绍,以红色颜料为例,最常来源于铁或硒两种元素,铁耐高温,但颜色偏暗,很多颜色调不出来;硒颜色鲜亮,但不耐高温,而工业陶瓷窑炉的炉温都在1200摄氏度以上,一烧就褪色。

“为了解决这一问题,德国迪高砂公司发明了包裹技术。”吴克难说,通过研磨等工艺将硒色料包裹在锆晶格里,这样既保留了鲜亮的红色,又可耐高温。扬子颜料迅速掌握了这项技术,成为红色和黄色包裹颜料的主要生产厂商。

2000年,第一台革命性的陶瓷喷墨打印机问世。这种新工艺将三原色墨水进行即时调配,通过喷嘴在瓷坯上喷绘,不仅简便快捷,更重要的是,墨水用量大幅度减少,符合产业数码化、智能化、节约化的发展方向,很快成为业界新宠。

2010年前后,陶瓷喷墨打印技术开始进入中国。扬子颜料敏锐地发现了这一商机,迅速做出布局陶瓷墨水的决定。考虑到技术保密、产能扩张的需要,公司决定选址湖北。2011年,山羽新材正式落户黄冈化工园。

将陶瓷包裹颜料添加溶剂就可以制成包裹墨水,这听起来很简单,实际上却并不容易。国内生产包裹颜料的一线厂商还有5家左右,都曾经进行相关研发,其中还有上市公司,但都没有成功。

“关键在于改进工艺,做出最佳粒径的墨水颗粒。”吴克难说,包裹墨水颗粒需要通过喷嘴喷出,粒径太粗,容易堵塞,太细,又容易破损。

历经多年艰苦研发,2016年的广州陶瓷工业展上,作为业内首家,扬子颜料和山羽新材正式推出“NGY”牌大红、亮黄两种颜色的包裹墨水,引发广泛关注。同年9月,又在意大利里米尼陶瓷工业展览会上大放异彩,将国产红色墨水推向了世界。

“由于我们生产的墨水在品质和价格竞争力上占据了统治地位,国外厂商已经放弃了这类产品的研发。”吴克难骄傲地说,“NGY”牌包裹墨水在国际国内市场上有着极高的占有率。

走进山羽新材的研发中心,技术人员戴着口罩,正在忙碌地进行新产品测试。吴克难透露,山羽新材已经成为陶瓷颜料和墨水重要的研发和生产基地,在业界占有举足轻重的地位。2024年,黄冈还通过“政聘企用”模式,帮助企业引入1名博士、2名硕士人才。

2024年,克服行业不景气困难,公司产值达到1.2亿元。2025年,公司将启动二期建设,进一步延伸产业链,研发更多新产品。

我国牧区的牧羊犬都吃过这家企业的药

中农华威让“虫癌”患病率下降98%

湖北日报全媒记者 刘毅

通讯员 吕雷 张家琦

包虫病,学名棘球绦虫病,是人畜共患寄生虫病。人在发病初期若不及时救治,10年内死亡率可达95%以上,被称为“虫癌”。新疆、青海、宁夏、西藏等地一直是包虫病的高发区,牧民患病率曾高达10%。

所幸,自从国家系统推广一家公司的包虫病防治方案后,这一比例已经降到0.18%,足足下降了98%。

这家公司就是位于湖北蕲春的中农华威生物制药(湖北)有限公司(以下简称“中农华威”)。

时光倒流到1980年,治疗包虫病的特效药吡喹酮在德国上市。彼时,我国的包虫病防治也已起步,但一直未能找到有效阻断疫虫传播的办法。

1998年,中农华威创始人游锡火结识新疆畜牧科学院兽医研究所的科研团队,从此接触包虫病防控工作。

研究中他们发现,将包虫从牛羊传染到牧民身上的,是频繁接触牛羊但又与人类杂居的牧羊犬。只要能让牧区的800万条牧羊犬定期服用吡喹酮,杀灭体内的寄生虫,就能大大降低牧区群众感染的风险。

但问题是,吡喹酮不仅发苦,还有强烈的刺激性气味,牧羊犬嗅觉灵敏,根本不肯吃,就算强行喂下,也会引发剧烈呕吐。因此,要想有效防治包虫病,就必须想办法让牧羊犬肯吃甚至爱吃吡喹酮。

为了找到合适的诱食材料,研发团队进行了反复的试验。他们曾把吡喹酮做成水果味的软糖,但没料到,牧羊犬虽然爱吃了,却吸引了馋嘴的牧民小朋友,容易造成少年儿童误服。经过上千个配方的调整,最终,颜色灰黄、散发着肉香味的吡喹酮咀嚼片问世,不仅对包虫的驱除率达100%,还能让犬类的自动吞服率达90%以上。

经过10余年研发,2016年,吡喹酮咀嚼片获得国家新兽药生产许可。考虑到牧民时间观念大多不强,中农华威又研发出可定时提醒的智能药箱,与诊断试剂、防控药品一起,被农业农村部、国家卫健委系统作为唯一全套防控方案在新疆、西藏等七省区推广,覆盖国土面积达422万平方公里,受惠人口6600万,每年挽回经济损失100多亿元。

从2019年起,中农华威包虫病防控系统作为中国方案,走入共建“一带一路”国家。2020年,以吡喹酮咀嚼片为核心的“源头阻断包虫病防控技术的研究与应用”获得新疆维吾尔自治区科技进步奖一等奖。

中农华威创办于北京,首都寸土寸金,企业发展受限。2018年,面对全国54个地方的竞争,蕲春以诚意、区位和中医药优势争取到中农华威搬迁落户。公司投资5亿元,建设400亩“生物医药健康产业园”,并按照中国和欧盟标准,建成注射剂、颗粒剂、预混剂、中药提取、天然植物发酵等22条国际标准化、数字化生产线,生产能力提升到原来的10倍。2023年,中农华威完成总部搬迁和手续划转。

中农华威行政总监姜本荣介绍,现在,中农华威在蕲春和北京都建有研发中心,其中蕲春的人数达到三分之二。在研发人员的持续努力下,吡喹酮咀嚼片已经进化到了第三代,公司还在同步研发药效更好、刺激性更小的左旋吡喹酮的制备和分离技术。2022年,吡喹酮咀嚼片被认定为湖北省制造业单项冠军产品。

2月26日,一场发布会在蕲春举行,中农华威一口气发布了8种由中药材研发而来的新兽药,代表着公司基于黄冈中医药产业优势布局的中兽药研发战略已经初见成效。其中用于治疗羔羊痢疾的乌锦颗粒是公司首创,采用厚朴、苍术等道地药材,治愈率达到95%以上,且没有药物残留。

姜本荣透露,叠加行业需求和新药上市,2025年,公司产值有望增长50%以上。

来源:湖北日报