【品读红色家书 坚守初心使命】

一封迟到88年的回信

——陈潭秋与儿子陈鹄跨越时空的家书故事

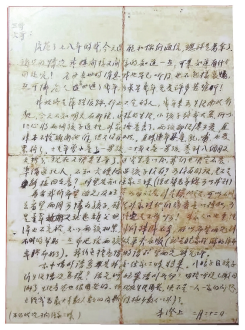

“‘爸爸’‘妈妈’,这两个崇高的、温馨的,令人心醉、心碎的称呼,我已经有88年没有直接地、有效地使用和享受过了。我和姐姐到外婆家后,全家人对我们都很爱护,外婆更是对我们充分发挥了她的‘母爱’情操,我们俩成为家中的宠儿。但是我们还是非常想念你们……”

4月3日,黄州区陈策楼镇陈潭秋故居纪念馆内,讲解员汪满的嗓音微微发颤。她面前站着黄州区一中的学生,正专注聆听一段跨越时空的家书故事——中共一大代表陈潭秋与长子陈鹄,用文字缝合88年的思念与遗憾。

“现在生活困苦,决不是一人一家的问题”

1933年2月,寒冬凛冽。上海的中共中央临时政治局正紧急向中央苏区转移。时任中共江苏省委秘书长的陈潭秋,接到调令即将启程。临行前,他提笔写下一封托孤信,将长子陈鹄和长女徐慈君托付给湖北老家的亲人。

信中字句浸透无奈:“我始终是萍踪浪迹、行止不定的人,几年来为生活南北奔驰,今天不知明天在哪里,这样的生活,小孩子终成大累,所以决心将两个孩子送托外家抚养去了……不知六嫂添过孩子没有?如没有的话,是不是能接回去养?”

彼时,陈潭秋的八弟陈荫林已在南昌起义中牺牲,反动派烧毁陈家老宅,仅余三块条石垒成的门框倔强矗立。家破人亡的悲怆中,他仍以克制的笔触请求兄长:“希望两兄能不时地帮助一点布匹给两孩做单夹衣服(就是自己家里织的洋布或胶布好了),我们这种无情的请求望两兄能允许。”

“二月的湖北还是三九寒天,陈潭秋本可以直接央求兄长给两个孩子做身棉袄,但出于对家人的愧疚只请求用黄州家乡的土布给孩子做件单衣御寒。难以启齿,又不得不启齿。”汪满说,夫妻二人复杂矛盾的心情和爱子之心跃然于纸上。

“陈潭秋心中所想皆是‘现在生活困苦,决不是一人一家的问题,已经成为最大多数人类的问题了’。这封家书正是一个共产党员无私理想信念的最好见证。”黄冈市史志研究中心张进说。

“我们都理解您对党的忠诚,会把这份忠诚一直传承下去”

5岁离别的场景,陈鹄记忆模糊,唯有一张泛黄照片始终珍藏,上面有父亲亲笔落款——“秋直”。

“秋,就是陈潭秋;直,就是徐全直。父亲将他们俩的名字都写在我的照片上,说明他们是非常喜欢我的。”陈鹄哽咽着说,每次看到这张带有爸爸妈妈信息的照片,仿佛就能触摸到他们。

自这封信后,陈鹄再也没有见过父亲陈潭秋和母亲徐全直。

在长久的团圆期盼中,他和姐姐创造了一个游戏,名字叫“爸爸妈妈”,姐弟俩假想和爸爸妈妈生活在一起,比如做完作业,在家门口等待父母下班回家。这种幸福的幻景,是他们童年的享受。

可现实何其残酷,陈潭秋和妻子徐全直都为革命献身,陈鹄和姐姐儿时的假想游戏竟成了永远的“假想”。

陈鹄说,他和父母短暂亲密的接触中,留下了稚嫩、依稀的点滴记忆。“这些记忆虽然琐碎,却是我终身的温馨回忆,是我心灵深处的抚慰和前进的不竭动力。”

陈鹄一直秉承“做对社会有用的人”,从国家发改委退休后,又在中国国际工程咨询有限公司专家委员会担任顾问。

陈鹄的弟弟后来成为南开大学历史学教授,并给自己取名为志远。“就是要继承父母的志向,继续为党的事业作贡献。”陈鹄说,母亲牺牲在雨花台,弟弟陈志远一直在床头放着一块雨花石,他说这样每天都能看到妈妈了。

2021年,中国共产党成立百年之际,93岁的陈鹄提笔写下回信:“您放心,您的几个儿女,虽有着不同的成长轨迹,但没有一个人抱怨过爸爸妈妈‘舍弃’了我们。我们都理解您对党的忠诚,会把这份忠诚,一直传承下去!”

“这盛世繁华,正如你所愿”

今日的陈策楼村,青瓦白墙的故居纪念馆旁,三块沧桑的条石门框仍屹立如碑。1927年,反动派焚毁陈潭秋故居,乡亲们拼死护住门框。

“在老家湖北省黄冈市黄州区陈策楼村,乡亲们都把您看成黄冈人民的好儿子,黄冈人的骄傲。”陈鹄在回信中告诉父亲:“故居已在原址复建,门框还是原来的三块石头,并以故居为中心,形成了陈潭秋故居纪念馆、生平重要事迹展览馆、铜像广场、宣誓广场等为一体的红色景区,每年都有20多万人次前来瞻仰、祭奠您。”

“您曾经生活过的小山村如今也已成为远近闻名的幸福村,曾经受苦受难的父老乡亲也过上了幸福小康的新生活。”陈鹄欣喜地告诉父亲家乡的变化。

村口铜像广场上,陈潭秋目光坚毅,遥望这片土地——当年他亲手创立鄂东第一个党支部的村庄,已蜕变为“红色文旅名镇”。春日的陈策楼,月季花海连绵,游客在采摘园里欢笑,研学团队络绎不绝。2024年,小镇举办“村BA”篮球赛、踏青赏花节等活动28场,全年累计接待游客超55万人次,带动周边村集体增收近50万元。

“当年您夙夜期盼的国富民强,如今山河犹在,国泰民安,人民安居乐业,一片欣欣向荣。”陈鹄在信中写道,“这盛世繁华,正如你所愿。”

虽然陈鹄这封时隔88年的家书已不能准时抵达父母手中,但在原创小剧《回信》中,却得以一遍遍重演。家国情怀在新时代春风中一次次生根发芽,激励后来者珍惜来之不易的幸福并继续奋然前行。

来源:黄冈市融媒体中心记者李娇 通讯员李威

编辑:徐宽