小茶叶撬动大民生。湖北大广茶业免费发放电动采茶机,创新举措助农增收,以思路转变破解产业困局——

一台采茶机背后的产业突围战

初夏的英山县孔家坊乡,茶山叠翠,茶香氤氲。5月13日,湖北大广茶业大宗绿茶生产车间内,智能化生产线高速运转,翠绿的鲜叶经过杀青、揉捻、烘干等工序后,化作色泽清亮、香气馥郁的干茶。

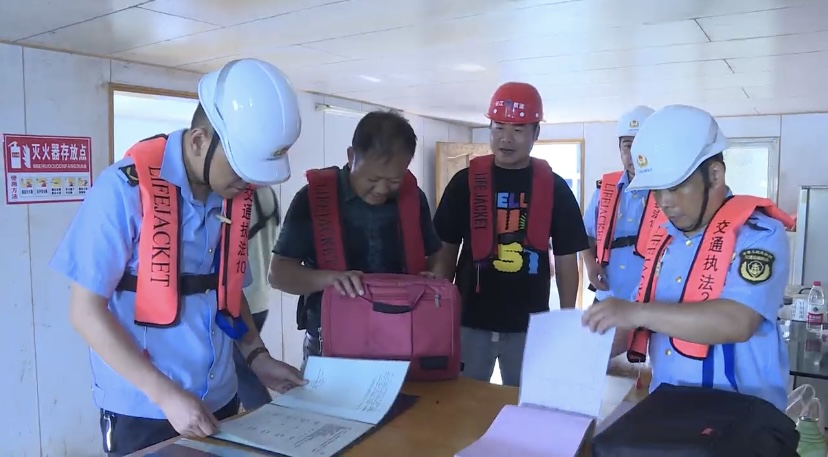

这一天,英山县领导带队调研时,对企业“车间不落一片叶、生产不沾一粒尘”的清洁化标准予以肯定。然而比生产线更引人注目的,是车间外一字排开的电动采茶机——这些“致富神器”正书写着茶企与茶农“双向奔赴”的新故事。

“扛着机器奔小康”

“往年春茶季,车间24小时连轴转还收不够鲜叶,今年有了这些‘铁帮手’,生产线终于能吃饱了!”湖北大广茶业董事长杨跃飞指着车间外的采茶机感慨道。

今年春茶季,企业向周边茶农免费发放60台电动采茶机,这一创新举措既破解了原料短缺困局,更让茶农实现“扛着机器奔小康”。

湖北大广茶业总经理段小琴对记者说:“使用电动采茶机后,茶农单人日采茶量从手工采摘的30斤跃升至300斤,每亩茶园单轮机采量达1000斤,年机采5轮可实现亩产值6000元。”

在孔家坊乡竹坳亭村,茶农王金贤给记者算了一笔账:“以前全家老小齐上阵,一天采不到百斤茶。现在用机器采收,一个人一天能挣350元,每亩茶园单轮可以机剪1000余斤,收入1200余元,一年机剪5轮,亩产值能达到6000余元,这机器简直就是‘印钞机’!”

这组数据的背后,是茶产业面临的严峻挑战。受持续干旱影响,英山今年春茶大量减产,加工厂鲜叶原料严重供应不足。加之全国茶叶市场“内卷”加剧,传统生产模式难以为继。大广茶业选择逆势突围:通过社会化服务项目购置采茶机,免费发放给茶农;以高于市场价包收机采鲜叶;组织技术员驻村指导,构建“企业+设备+茶农”利益共同体。

当好产业振兴“火车头”

“龙头企业要当产业振兴的‘火车头’,更要做好联农带农的‘服务员’。”这次调研中,县领导充分肯定企业的创新实践。在狮子坳村茶园,调研组一行现场观摩采茶机作业后强调:“这种模式实现了企业降本、茶农增收、产业升级的三赢,是共同缔造理念在乡村振兴中的生动实践。”

大广茶业的车间墙上,“食品安全责任公示栏”格外醒目。从鲜叶进厂到成品出库,18道工序均标注具体责任人。县领导指着高速运转的生产线特别叮嘱:“食品安全是生命线,要建立从茶园到茶杯的全流程追溯体系。”对此,公司总经理段小琴亲自担任企业食品安全员,她展示的“智慧茶园”管理系统——实现了对茶园种植、采摘时间、加工人员等关键环节的精准监管。这种从源头到加工的全程监控,能够有效预防食品安全问题的发生。

企业的担当不止于此。为解决茶农后顾之忧,大广茶业构建了“五位一体”服务体系:成立10支“农机诊疗队”巡回检修、开设“茶园夜校”培训技术、联合金融机构推出“采茶贷”、建立病虫害统防统治网络、搭建电商助农平台。在孔家坊乡党委书记胡凤平看来,这些举措“既送‘鱼’又授‘渔’,让茶农从单打独斗转向抱团发展”。

“绿叶经济”富山乡

夕阳西下,大广茶业的鲜叶收购点依旧繁忙。茶农们驾驶三轮车满载而归,电子秤的滴滴声与欢笑声此起彼伏。

“现在采茶像收麦子,机器一扫就是一片!”狮子坳村茶农张加劲抚摸着崭新的采茶机说。这台价值1000元的设备,企业不仅免费赠送,还承诺“终身保修”。

这种“反哺式”合作带来多重效益:企业鲜叶日收购量从4万斤增至6万斤,产品优质率提升30%;茶农年均增收突破5000元;全县茶叶机械化率直线跃升。

更深远的影响在于产业结构的优化——通过推广机采,大广茶业将生产重心转向大宗茶,依托智能化、清洁化、标准化生产线,开发的“口粮茶”(消费者生活用茶)凭借性价比优势迅速打开市场,实现“淡季不淡,旺季更旺”。

当60台采茶机穿梭在英山的万亩茶园,从手工采茶的“指尖技艺”到机械采茶的“智慧浪潮”在英山喷薄而出。湖北省农业规划设计研究院常务副院长周胜利分析,大广茶业的创新实践揭示着现代农业的变革逻辑:龙头企业只有将自身发展与农民利益深度捆绑,才能在产业升级中行稳致远。

站在智能生产线前,杨跃飞向记者透露新计划:追加资金再采购100台采茶机,实现设备精准调度,建设茶叶冷链仓储中心。“我们要让每片茶叶都变成富民金叶!”这位深耕茶产业20年的企业家目光坚定。

来源:黄冈市融媒体中心 记者 邹德祥