内容摘要:苏轼民本思想的传播与传统的儒家思想的传播相比,有了很大的发展。传统儒家思想的传播模式主要是“经典注疏”的单一模式,苏轼民本思想传播则以政治实践的示范性传播为根基;以文学作品的广泛性传播为载体;以教育传承的代际性传播为纽带,形成了立体化的传播体系。本文通过系统梳理苏轼在地方治理中的标志性实践(如杭州疏浚西湖、徐州抗洪救灾、密州司法改革),揭示其如何通过政策调整与制度示范实现思想的具象化传播;结合《吴中田妇叹》《赤壁赋》等文学作品,分析艺术表达对民本理念的升华与影响;论证儋州“载酒堂”教育实践及苏门弟子思想传递,阐明思想代际传承的内在联系。苏轼民本思想的多维传播不仅为宋代社会治理注入活力,更为传统文化的现代化转化提供了历史镜鉴。

关键词:苏轼民本思想;多维传播;政治实践;文学作品;教育传承

一、政治实践的示范性传播:从地方治理到制度范式

苏轼民本思想通过其政治实践形成了极具示范性的传播模式,这种传播并非单纯的理论阐述,而是立足于以解决实际问题为基础,通过制度创新和具体成效的可感可视,构建起从地方实践到全国范式的传播链条。苏轼在地方任职期间,创造了许多具有范式意义的治理案例,这些实践通过官方文书与民间记忆的双重渠道,形成跨越时空的传播效应。

(一)杭州救灾的“以工代赈”模式:从临时赈济到制度典范

元佑四年(1089),杭州连遭旱灾、饥疫,杭州西湖长期淤塞,已丧失灌溉与供水功能,“水涸草生,渐成葑田”。苏轼临危受命,担任知州,他对传统赈灾模式进行系统改革:

1.救灾工程实行以工代赈:在疏浚西湖,修筑苏堤过程中,雇佣流民参与工程,“日用千夫,活数千口”。既解决劳动力短缺,又避免单纯赈济的道德风险。南宋楼钥赞其“一举而三利济”,凸显苏轼的治理智慧。

2.工程设计坚持民生导向:苏轼主持西湖疏浚,将挖出的淤泥用来筑成贯穿南北的长堤,“通南北两山,植芙蓉,杨柳其上”。既解决水利难题,又创造出具有实用与美感的公共空间。此堤后来被命名为“苏堤”,成为“为民请命”的精神地标。

3.文化符号形成久远影响:苏堤自南宋起便成为文化象征。周密《武林旧事》载:“堤上仕女骈集,几无置足地”。明代李流芳《西湖卧游图题跋》记载:“苏公堤,春时晨光初起,宿露未散,杂花生树,飞英蘸波”,使民生工程升华为文化符号,实现跨越时空的传播,至今仍是西湖十景之首,年接待游客达2000万人次。

(二)徐州抗洪的系统化防灾机制:危机应对的范式传播

熙宁十年(1077 年),在徐州抗洪中,苏轼构建了系统化的防灾机制,南宋朱熹指出“东坡徐州防洪法,可为后世式”。

1.预防性防灾准备:在黄河洪峰抵达前,他组织军民“役夫五千,竹木十万束”,提前加固城墙,修筑堤坝。此举打破宋代官员“重赈轻防的惯性,将被动等灾防灾转为主动防灾。

2.亲临一线的行为示范:元丰元年(1078年)黄河决口,洪水围困徐州城。苏轼“庐于城上,过家不入”,率军民筑堤抗洪。他甚至将其官舍抵押给富户筹款,这种“毁家纾难”的行为被司马光写入《涑水记闻》,成为士大夫责任伦理的具象化符号。

3.科学治水的技术传播:苏轼组织水工测量水势,首创“木岸导流法”,用巨木编织成 筏阻挡洪流。这一技术被收录于《河防通仪》,成为当时水利工程的标准操作。其《徐州上皇帝书》详细记录抗洪技术参数,使地方经验获得国家层面传播。

(三)密州司法改革:制度理性的规范化传播

1.对司法程序推行便民化改革:苏轼任密州知州期间(1074-1076),针对“因盗抵死”的严苛律法,推行“首恶严惩,胁从宽贷”的原则。他在《论河北京东盗贼状》中提出“饥馑之民,不可纯以刑法驱之”的司法理念,将司法实践与民生关怀相结合。这种“情法兼融”的改革,被《宋刑统》吸收,形成“灾荒时期盗窃罪量减”的定制。由于诉讼程序的简化和对吏胥腐败的严惩,使年均羁押人数从1200 人降至387 人。苏轼在《上韩丞相论灾伤手实书》中以数据对比论证改革成效,被朱熹提炼为“治狱五要”,最终融入《大明律》“恤刑”条款,完成从实践到法理的制度转化。

2.推行监狱的人性化管理:苏轼首创“病囚监”制度,要求州县设专门病房并配备医官。其《乞医疗病囚状》详细规定医疗流程,使“病者得养,死者得葬”。这一制度后被《庆元条法事类》列为“恤刑”条款,成为古代司法文明的重要标志。

二、文学作品的广泛性传播:民生疾苦的艺术化表达与影响

苏轼通过诗词散文等文学作品及与弟子友人的书信往来传递民本思想,形成“现实批判——哲学升华——情感传递”的传播链条。

(一)诗歌中的现实镜像

苏轼的诗歌宛如一面明镜,映照出社会现实,深刻地传达了他对民生疾苦的关切。在《吴中田妇叹》里,一句“眼枯泪尽雨不尽,忍见黄穗卧青泥”,描绘出吴中地区农民遭遇连绵暴雨的悲惨境况。田妇眼中的泪水已经枯干,而雨水却还下个不停,金黄的稻穗倒伏在泥水之中,辛勤的劳作就这样被雨水糟蹋。而“青苗法”实施又带给农民利息负担,更加加重了生活上的苦难,苏轼以如此细腻的笔触,将农民遭受的灾害与痛苦真实呈现,让读者深切感受到民间疾苦,引发对民生问题的思考。

苏轼在《荔枝叹》中“十里一置飞尘灰,五里一堠兵火催。颠坑仆谷相枕藉,知是荔枝龙眼来”。将矛头直指封建王朝的进贡制度。通过对这些震撼场景的描写,深刻揭露其给百姓带来的深重灾难,其民本思想在对现实的批判中得以彰显。

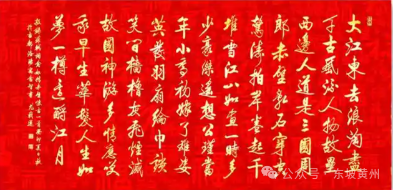

(二)散文中的哲学升华

苏轼的散文常常将对民生问题的思考提升到哲学高度,赋予民本思想更为深刻的内涵。在《赤壁赋》中,“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟。哀吾生之须臾,羡长江之无穷”。表面上看,是对宇宙人生短暂与永恒的哲思,实则蕴含着对民生延续性的关注。苏轼借此提醒人们,不能因个体局限而忽视民生的长远意义,这是对民本思想在哲学层面的拓展与升华。南宋陆游读后感叹:“每诵此篇,如见万家忧乐在东坡眉宇间”。

(三)尺牍书信中的情感传递

苏轼在与友人的尺牍书信中,也时常论及对民生的关切之情,以情感为纽带传递民本思想。如在给李公择的信中,苏轼谈及当地百姓的生活状况“岁凶人饥,常平仓犹有积谷,而转运司督迫,不令粜卖,使百姓饥饿,无所告诉”,字里行间满是对百姓的同情以及对不合理政策的愤慨,这不仅只是情感表达的宣泄,更是希望引起更多人对民生问题的关注。

三、教育传承的代际性传播:兴办教育与门生弟子思想接力

苏轼的民本思想通过教育传承不断得到拓展和延续,苏轼通过在儋州的教育实践以及在苏门学派弟子之间的思想传递,实现了跨越时空的代际传播,对后世产生深远影响。

(一)创办儋州“载酒堂”,推行黎汉同堂教育

绍圣四年(1097年),苏轼被贬儋州期间,创办“载酒堂”,兴办教育。“载酒堂” 成为苏轼传授文化知识与民本思想的重要场所。在教学内容上,苏轼不仅传授儒家经典文化知识,还将其民本思想作为重要内容贯穿其中。他教导学生要关注民生疾苦。在讲解经史典籍时,他联系实际,剖析历史上统治者的施政举措对百姓生活的影响,引导学生如何从根本上考虑百姓利益。当地学子纷纷慕名而来参加学习,如姜唐佐等。姜唐佐后来成为海南历史上第一位举人,他不仅在学业上取得进步,更深受民本思想影响。他把民本思想带回去在当地进一步传播,实现了从苏轼到当地学子,再到地方社会的代际传承与地域拓展。

(二)苏门学派的思想传递:学术传承中的民本接力

苏门学派以苏轼为主,汇聚了黄庭坚、秦观、晁补之等众多杰出文人学者。苏轼在与他们的日常交流和学术探讨中,也将他一贯坚持的民本思想传递给他们,潜移默化地影响着他们。例如,在诗词创作交流中,苏轼强调文学创作应反映社会现实,关心百姓冷暖。黄庭坚的诗歌创作就深受苏轼的影响,其诗作较多地反映民生问题,创作了大量反映底层人民艰辛生活的作品。

在学术交流探讨反面,苏门弟子也传承了苏轼对民生问题的思考。晁补之在其政论文章中,借鉴苏轼有关民本思想的观点,在对社会治理、民生保障等问题进行阐述时,提出了诸多具有现实意义的见解。这种在苏门学派内部的思想传递,使得苏轼的民本思想在学术传承的脉络中得以延续和丰富,一代又一代的苏门后学在吸收传播苏轼民本思想的过程中,不断拓展其内涵,实现了民本思想在更大范围的代际性传播。

四、苏轼民本思想多维传播的历史启示

苏轼民本思想多维传播实践表明,思想文化的传承需要构建起多维传播体系相支撑,政治实践提供可供借鉴的现实范本,文学作品提供传播载体,教育传承确保代际延续。这种传播模式对当代文化传播具有重要借鉴意义。

(作者简介:杨先理,黄冈市东坡文化研究会常务副会长,高级编辑)

注释:

1 苏轼:《苏轼文集》卷 30《申三省起请开湖六条状》,中华书局,1986 年版,第 868 页。

2李焘:《续资治通鉴长编》卷 435“元佑四年十一月”条,中华书局,2004 年版,第 10492 页。

3楼钥:《攻媿集》卷 55《东坡先生祠堂记》,文渊阁四库全书本,第 12 页。

4潜说友:《咸淳临安志》卷 32《山川•西湖》浙江古籍出版社 2012 版,第 456 页。

5周密:《武林旧事》卷 3《西湖游幸》,中华书局 2007 年版,第 67 页。

6李流芳:《西湖卧游图题跋》,《檀园集》卷十二,四库全书本。

7杭州市文化和广电旅游局:《2023 年杭州旅游业发展报告》第 5 页。

8朱熹:《晦庵集》卷 68,第 12 页。

9脱脱等:《宋史•河渠志》,中华书局 1985 年版,第 2321 页。

10脱脱等:《宋史•河渠志》,卷九十七,中华书局标点本 1977 年。

11苏轼:《密州谢上表》,《苏轼文集》卷 23,第 654 页。

12朱熹:《朱子语类》卷 64,中华书局,1986 年,第 1583 页。

13苏轼:《乞医疗病囚状》,《苏轼文集》卷 37,第 1048 页。

14苏轼:《苏轼诗集》卷二十,中华书局,1982 年,第 1143 页。

15苏轼:《苏轼诗集》卷二十八,第 1277 页。

16苏轼:《苏轼文集》卷一,中华书局,1986 年,第 2202 页。

17陆游:《渭南文集》卷 28,第 15 页。

18苏轼:《苏轼全集校注》卷四十,河北人民出版社,2010 年,第 2687 页。

19曾枣庄:《苏轼评传》,四川人民出版社,1981 年,第 412 页。

来源:东坡黄州