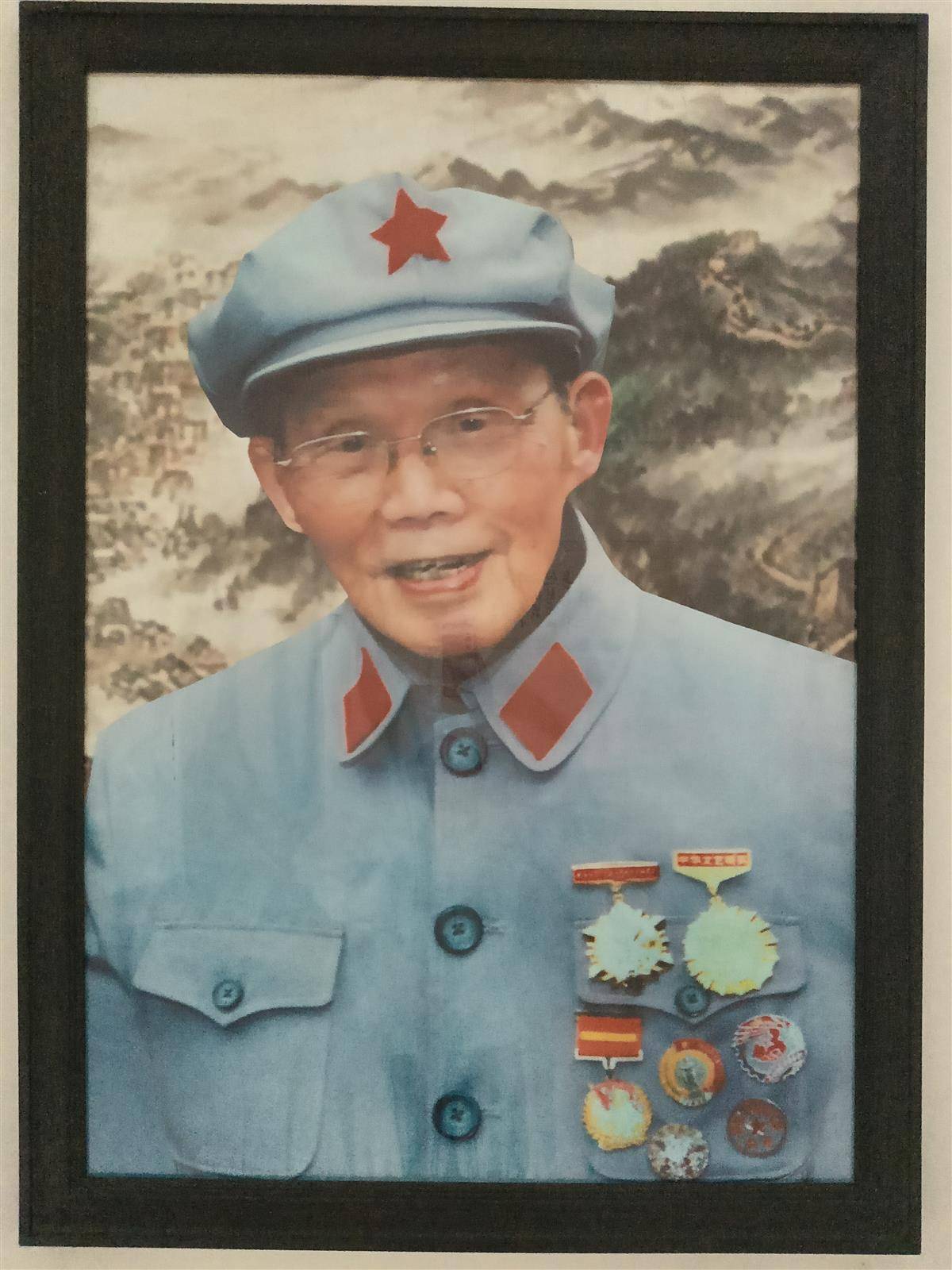

张天伟家书。(湖北日报全媒记者曹雯摄)

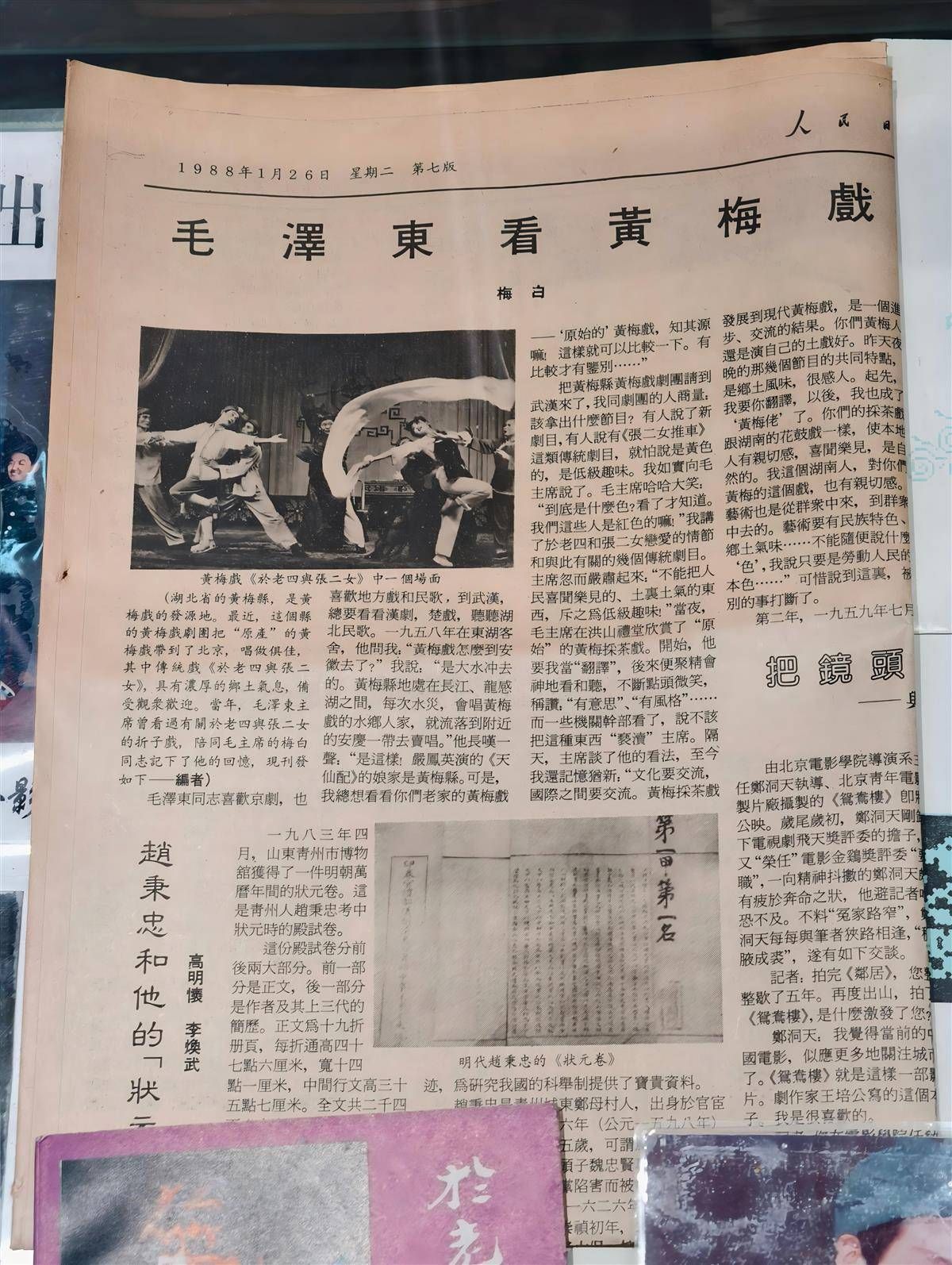

“把日本帝国主义赶出中国,再请假回家奉敬大人!”8月1日,红安县档案馆内,已逝世老红军张天伟的11封抗战家书静静陈列。泛黄的纸页,无声地诉说着烽火岁月。

张天伟家书。(湖北日报全媒记者曹雯摄)

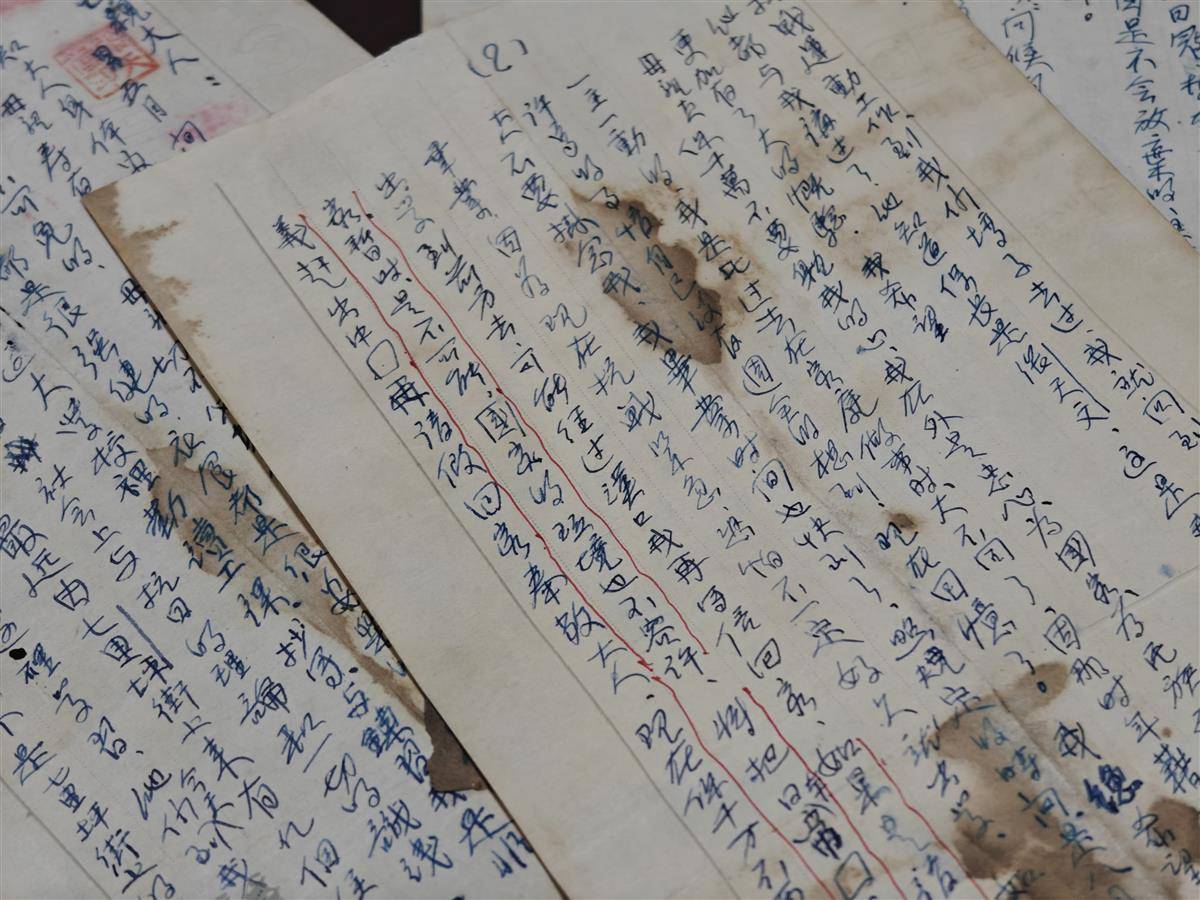

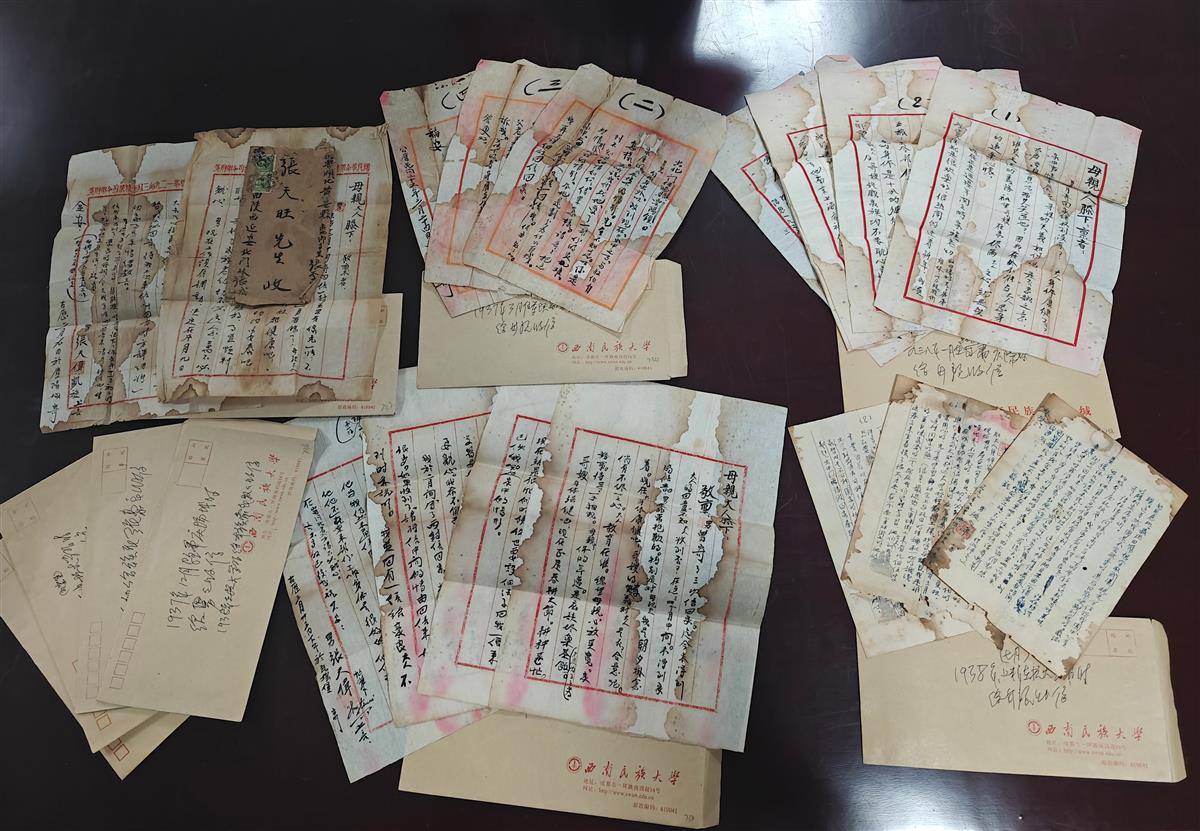

自1927年投身革命以来,张天伟亲历了黄麻起义、红四方面军长征、抗日战争与解放战争的硝烟。这些写于1937年3月至1942年7月的家书,是他在随部转战陕西泾阳、甘肃庆阳及延安抗大求学期间,穿越烽火,寄予母亲、族叔与胞兄的殷殷心声。

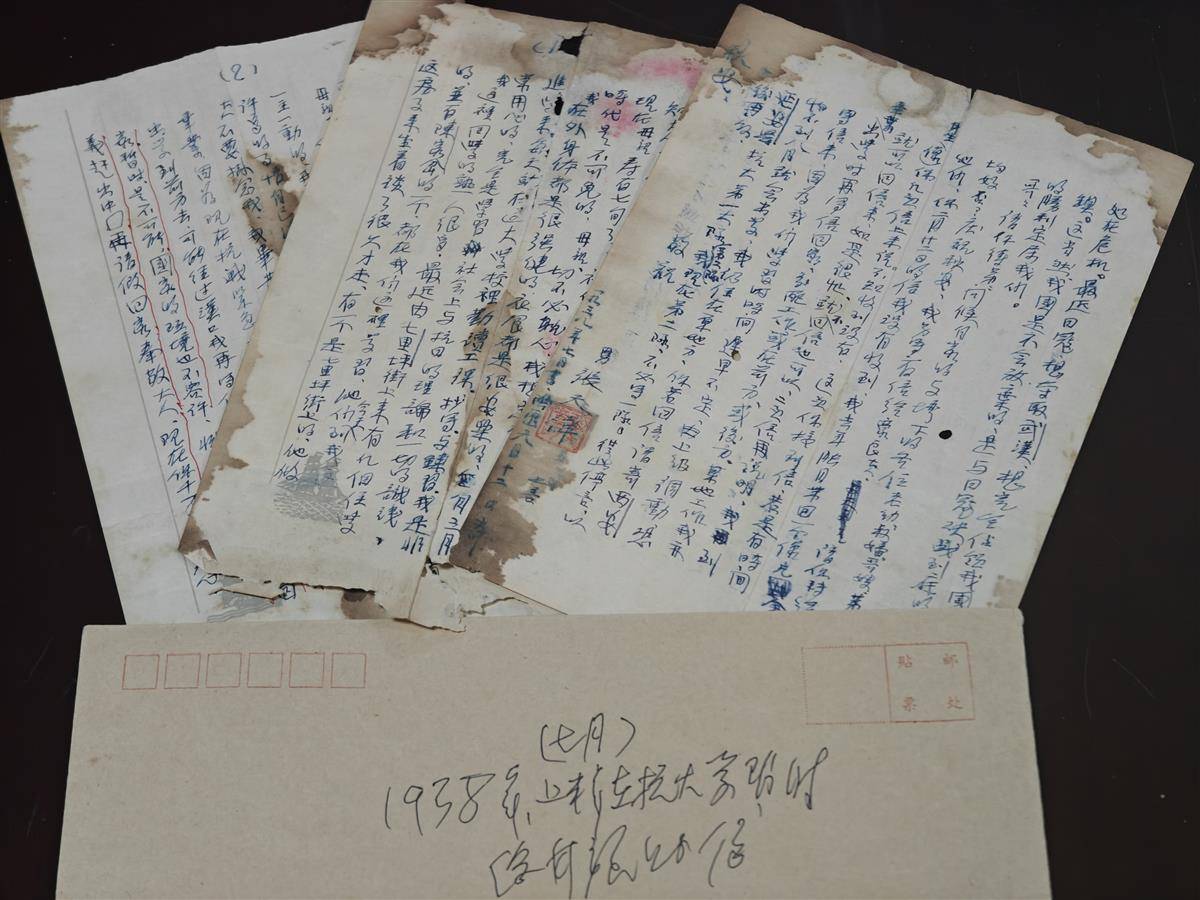

张天伟。(红安县档案馆供图)

民族危亡关头,字里行间既有对母亲身体的深切挂念,亦有学习生活的朴素点滴,更浸透着一份“中国必胜、日寇必败”的如磐信念。

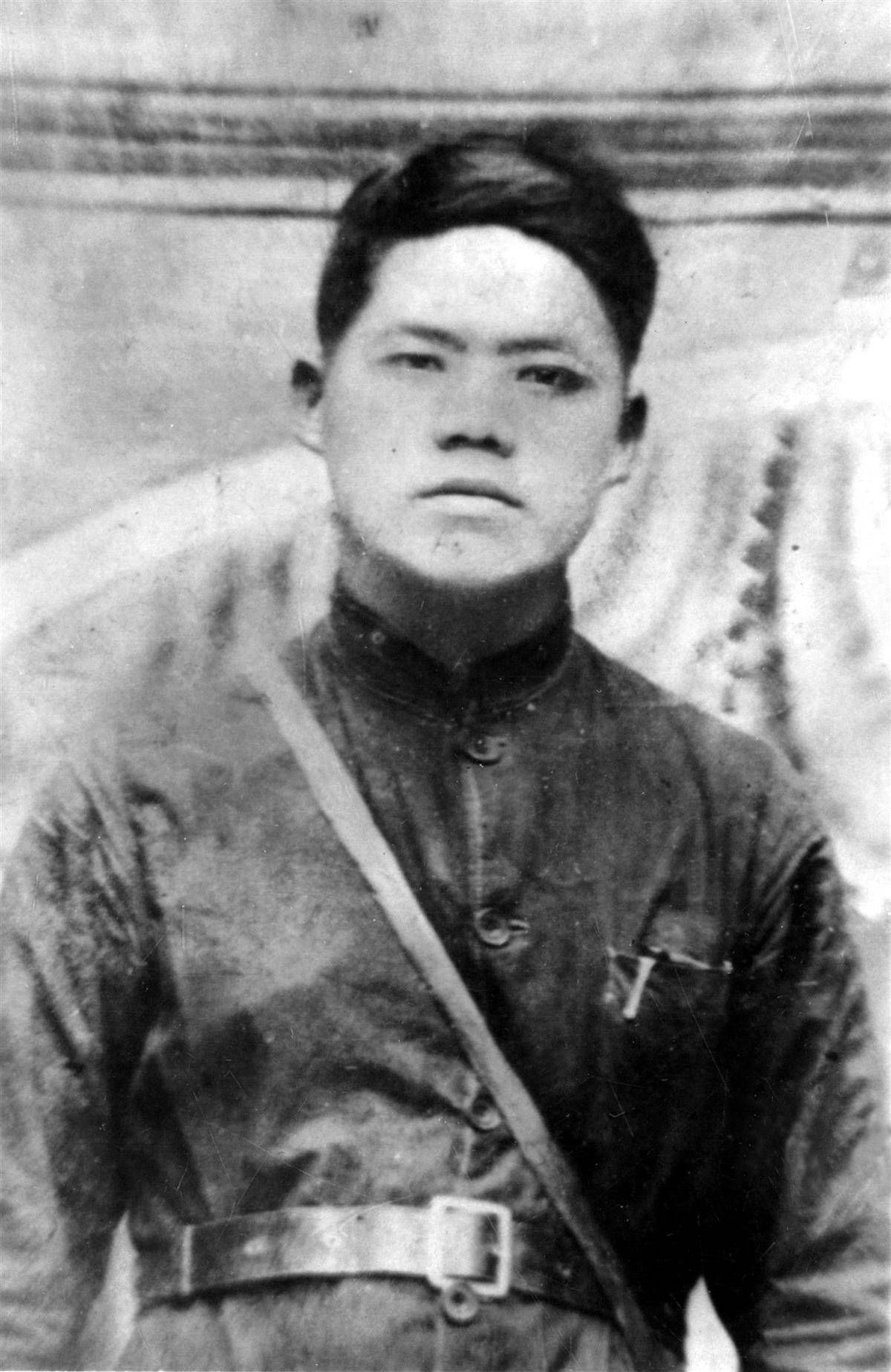

1937年底,他随信附寄了一张照片给母亲与家人,以慰亲心。照片中,他身着挺括的军大衣,端坐如松,目光炯炯。后来,这张照片被翻印装裱,珍藏于家,今存于红安县档案馆。

张天伟家书。(湖北日报全媒记者曹雯摄)

1938年,张天伟在庆阳给母亲和胞兄的信尤为感人——为了不让母亲担心,他详细汇报了自己的近况。“母亲大人千万不要担我的心,我在外是忠心(的),为国家为民族而努力工作。”信中,青年张天伟向母亲倾诉。

张天伟。(红安县档案馆供图)

得知母亲身体安康,他深感欣慰,却强抑思亲之情:“如果是请假回家,暂时是不可能,国家的环境也不容许,(我们)将把日本帝国主义赶出中国再请假回家奉敬大人。”字字恳切,赤子之心跃然纸上。

在信中,他同时殷切嘱托胞兄张天旺:“不要同人家闹意见,或发生纠纷,这是不好的,现在国家的人民都是团结一致的,特别是中国的存亡……是与日寇决战到底的,最后的胜利定属于我们。”勉励家人团结乡邻,共御外侮。

“原来英雄和我们普通人一样,也会想家。”看到这些,在馆内参观的“00后”红安籍大学生刘冉红了眼眶。

烽烟满华夏,家书抵万金。1938年抗日统一战线建立后,信断音绝8年的张天伟终于在延安收到母亲来信,和家里恢复了联系。

这些珍贵的家书被老人深藏于老屋瓦片之下,直至上世纪70年代末翻修,方得以重见天日。历经风雨侵蚀,纸张已然泛黄褪色,墨痕却依然清晰可辨。

“爷爷对家乡亲人的挂念和赤诚,我们后辈不能忘啊。”张天伟侄孙张龙源凝视信笺,仿佛看见当年油灯下执笔慰母的抗大学子身影。

红安县档案馆副馆长吴吉祥整理张天伟档案。(湖北日报通讯员李畅摄)

据红安县档案馆副馆长吴吉祥介绍,这11封家书时间跨度长达6年,真实记录了张天伟的战斗与学习历程。2017年3月,其子女将这批珍贵家书捐赠入馆。2019年6月,张天伟家书入选首批湖北省档案文献遗产名录。

“它们是爱国主义教育的生动教材。”吴吉祥说,“这些信字里行间流露出抗战必胜的信念和家国情怀,在存史、育人等方面作用独特,是大别山精神在抗战时期的最生动的体现,应当被世人铭记。”

来源:湖北日报全媒记者 曹雯 通讯员 胡文慧 李畅

编辑:龚丽君