泛黄的册页,在恒温恒湿的库房中深藏沧桑岁月。

7月31日,黄冈市档案馆工作人员轻轻展开百年前的毕业生名册,一张张黑白照片中的青春面庞,穿越时光凝望今朝——这是《黄冈中学档案(民国)》入选省级档案文献遗产后首度示人。

101卷珍贵档案,时间跨度为1916年至1949年,以毕业生名册、同学录为主体,清晰勾勒出黄州府中学堂、省立六中、省立二高、湖北联中鄂东分校直至黄冈中学的演变轨迹。它们不仅是一部百年名校的成长史,更是中国近代基础教育砥砺前行的珍贵实证。

“百年间,黄冈中学校名虽几经更迭,但其开放包容的办学胸襟一脉相承。”黄冈市档案馆馆长罗伟指着一份份发黄的档案介绍。

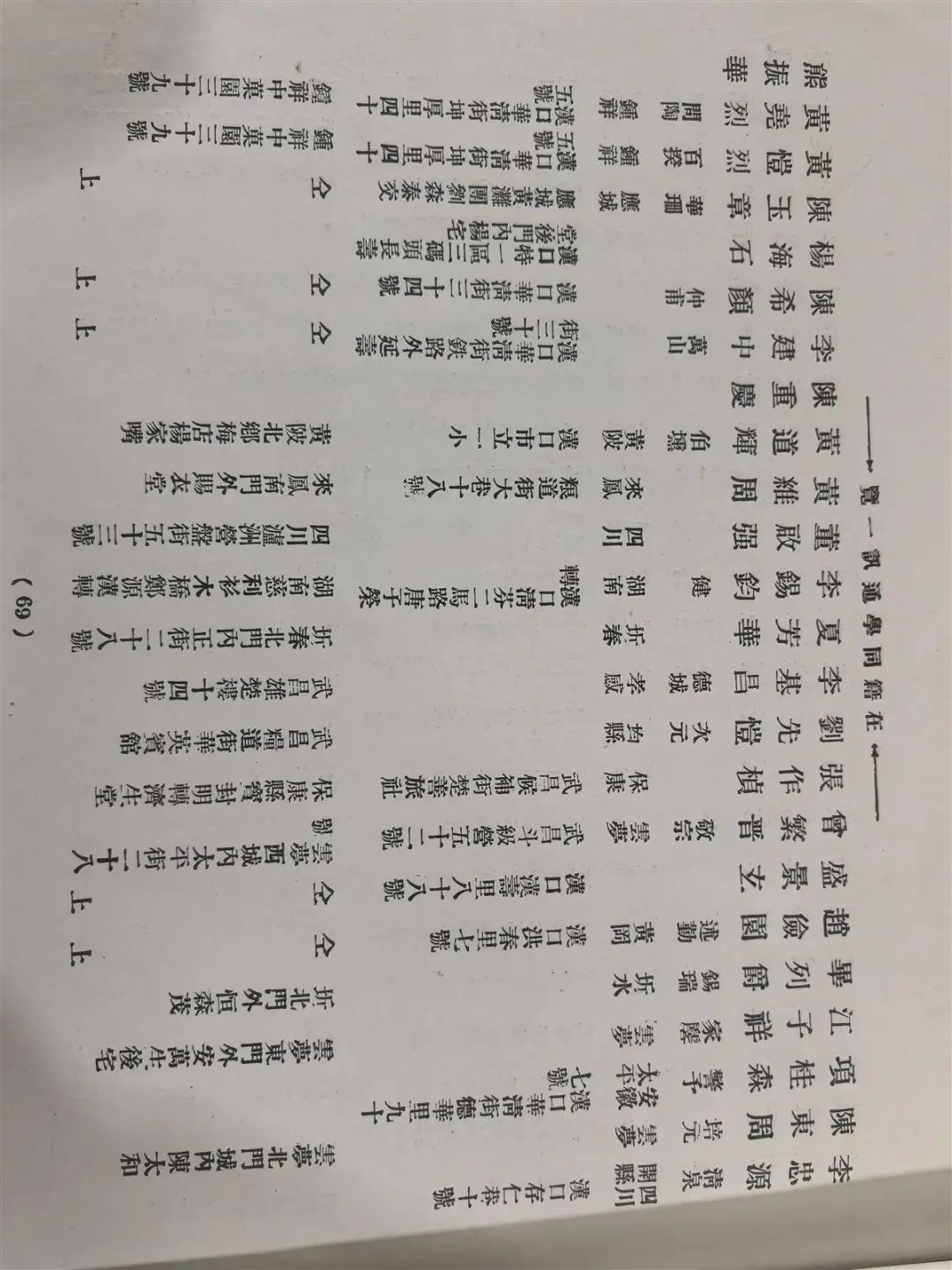

在籍同学通讯一览表。(湖北日报全媒记者柯利华摄)

翻开1930年的湖北省立第二中学初中第五届毕业生名册,清晰标注着每位学子的姓名、籍贯、住址。生源不仅覆盖黄冈各县市,更广纳省内的云梦、来凤、保康等地学子,甚至吸引四川、安徽、湖南等外省青年负笈远来。

在黄州府中学堂文科第一班同学录上,麻城籍学生方君梓的通信处写着“罗田送滕家堡益寿堂转交”,寥寥数字,折射出百年前这所学府的教育网络已深入偏远乡野,其辐射力与吸引力可见一斑。

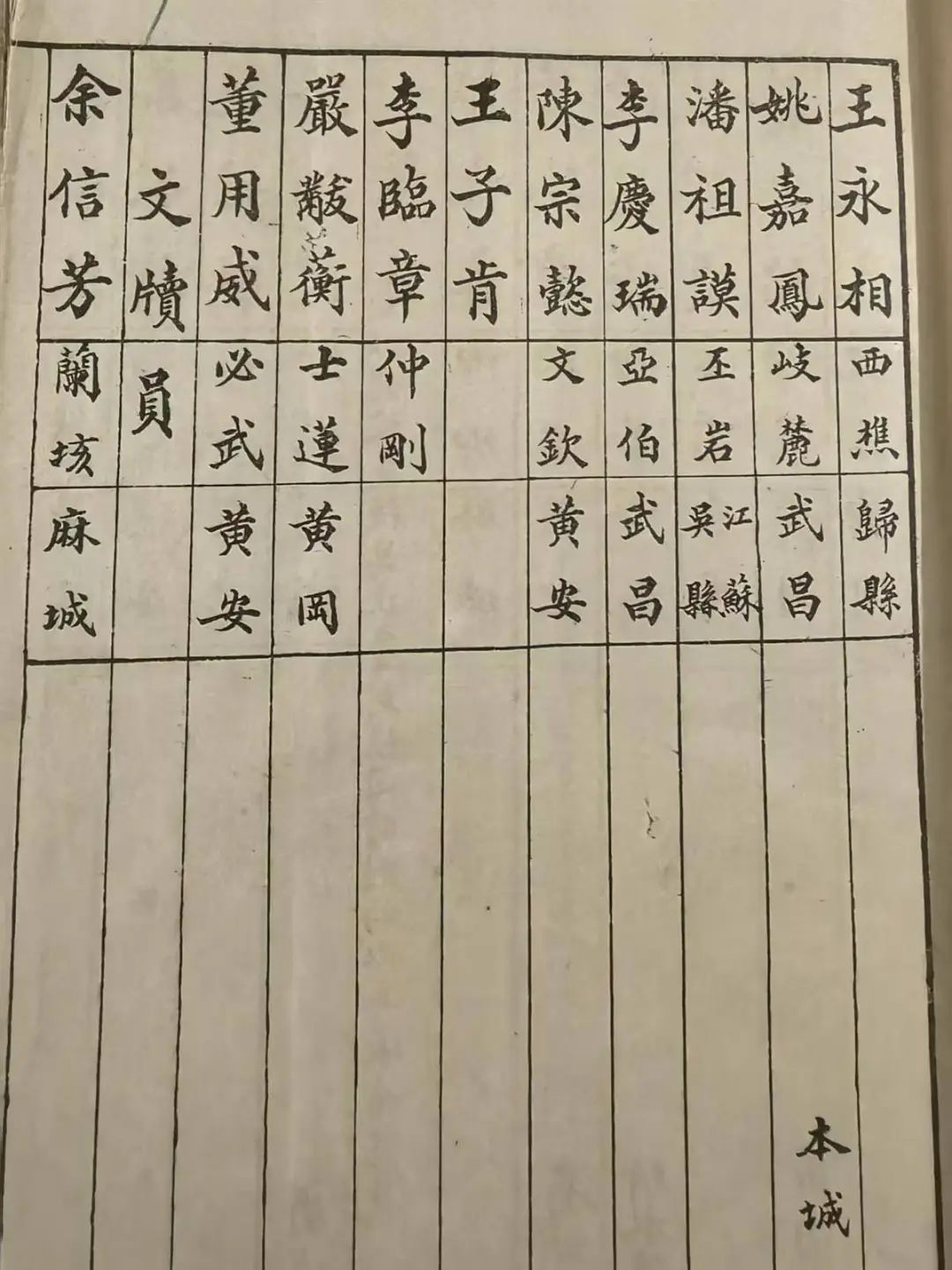

彼时,董必武在黄州府中学堂执教国文、英文。(湖北日报全媒记者柯利华摄)

教员名册中,“董用威 必武 黄安”的墨迹尤为珍贵。“这就是青年董必武。”罗伟手指纸页说。彼时,董必武在黄州府中学堂执教国文、英文,以三尺讲台为阵地,将知识的种子与革命的星火一并播撒。

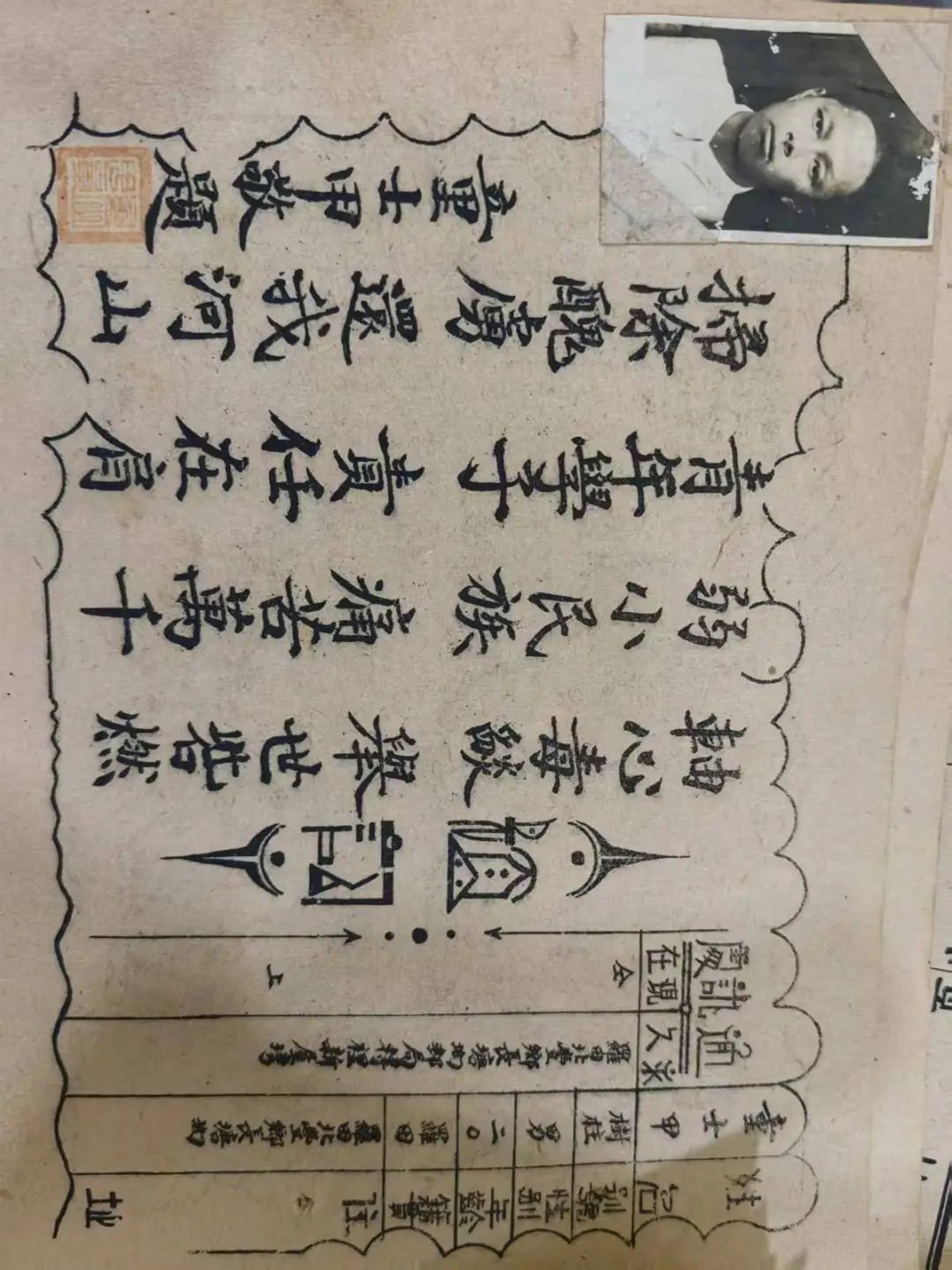

“轴心毒焰,举世砦燃;弱小民族,痛苦万千;青年学子,责任在肩;扫除丑虏,还我河山!”翻阅1944年的湖北省立第二高中的毕业同学录,一股炽热的家国情怀扑面而来——时年19岁的罗田学生童士甲,以遒劲笔锋写下这32个字,力透纸背。

罗田学生童士甲在同学录上留言。(湖北日报全媒记者柯利华摄)

他的同窗——时年20岁的黄安(今红安)学子詹重慈亦挥毫疾书:“牺牲一己,喋血战场,为民求福,为国争光!”

抗战烽火连天,这些同学录留言是黄冈中学学子“读书救国”的铮铮誓言,彰显学校自肇始便将“启智育人”与“救国图强”融入精神血脉。

黄冈中学党委副书记、副校长陈忠新说,这份“为国育才、育为国用”的担当精神,在岁月长河中代代相传、从未间断。

黄冈中学海军招飞录取通知书颁发现场。(受访者供图)

上世纪60年代,1962届毕业生王敬璋扎根农村,办夜校、建文化室,被董必武赞为“圣贤”楷模;2021年,2009届毕业生、舰载机飞行员郑子谦荣立一等功;今年,13名学子投笔从戎,经过层层选拔,被录取为海军和空军飞行学员……从抗日志士到建设楷模、强军英豪,一代代黄冈中学学子以行动践行“勇于担当,追求真理,爱国进步”的校魂。

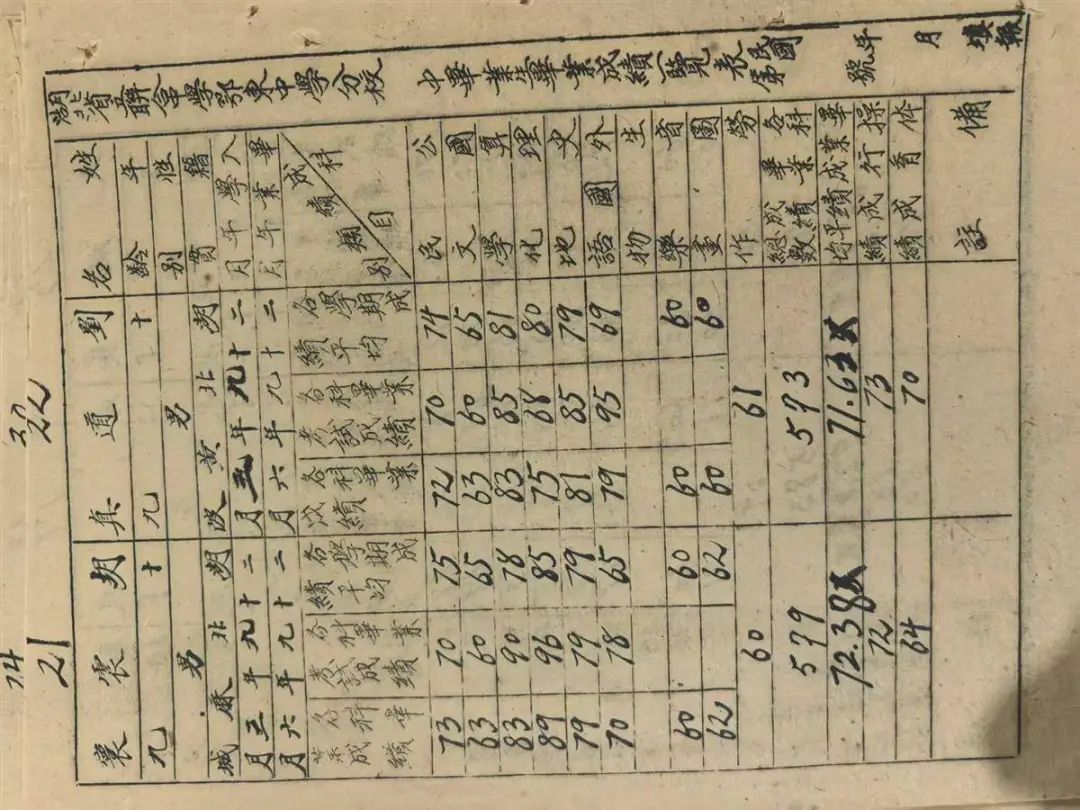

档案中,一张张用毛笔填写的“湖北省联合中学鄂东中学分校中学毕业生毕业成绩一览表”,罗列着每名学生的国文、算学、理化、史地、外国语、生物、音乐、图画、劳作、操行、体育等科目分数,与今日黄冈中学“五育融合”的育人追求遥相呼应。

湖北省联合中学鄂东中学分校中学毕业生毕业成绩一览表。(湖北日报全媒记者柯利华摄)

黄冈中学校长刘折谷说,即使因日本入侵被迫迁往罗田深山、物资极度匮乏的艰难岁月,学校仍坚守着德、智、体、美、劳全面发展的教育理念,师生们在古寺陋室中,书声歌声相应和,声振林木。

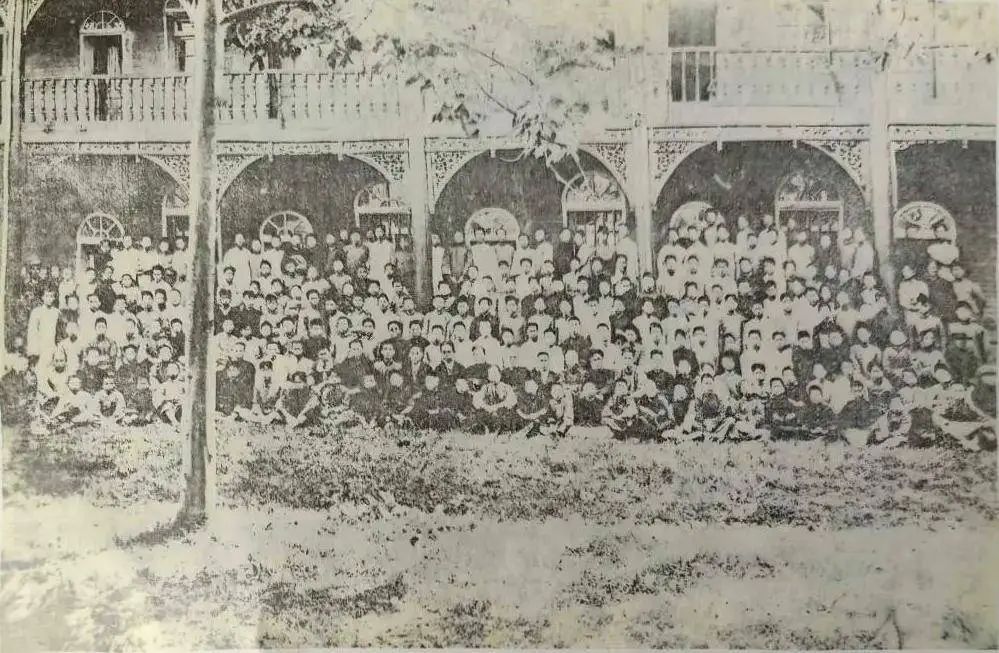

1927年春,迁回黄州开办的省立六中校舍楼房。(受访者供图)

改革开放后,黄冈中学成为湖北省首批教育改革试点学校,先后有15名学子勇夺19枚国际奥赛奖牌。进入新时代,锚定“全国一流学术型科技高中”坐标,黄冈中学引入人工智能、火箭卫星等前沿课程,实现学生多样化发展。

2025年高考,黄冈中学600分以上有546人,双一流大学上线率75%,23名学子圆梦清华北大,录取人数创近11年新高,持续输送拔尖人才。

档案无言,历史有声。从尘封的民国档案到现代化的智慧校园,都深刻昭示:教育的真谛,在于为国育才的初心使命。

今天的黄冈中学新校区。(湖北日报全媒记者薛婷摄)

今天的黄冈中学新校区。(湖北日报全媒记者薛婷摄)

今天的黄冈中学新校区。(湖北日报全媒记者薛婷摄)

来源:黄冈市融媒体中心

编辑:汪泽滋