9月6日,站在罗田县河铺镇屈家咀村连片稻田“红莲型”杂交水稻种植基地田埂上,湖北衍升种业科技有限公司罗田负责人徐应良目光笃定:“是种水稻让我走出困境,重拾了信心。”

眼前这片生机勃勃的稻海,映照着徐应良从“荷花困境”到“稻穗生金”的创业转型路。

荷塘败笔叩响科技大门

2017年,服装外贸年销5000万元的徐应良怀揣“荷花经济梦”,在故乡罗田流转千亩良田。三年后,600万元亏损如冷水浇头:江西引种的“太空莲”花期不足20天,云南“千瓣莲”染病绝收,深加工的荷叶茶因苦涩滞销。

惨痛教训让他深刻意识到:“现代农业,光有钱不行,没技术寸步难行。”徐应良摩挲着记满失败案例的泛黄笔记本,语气沉凝。

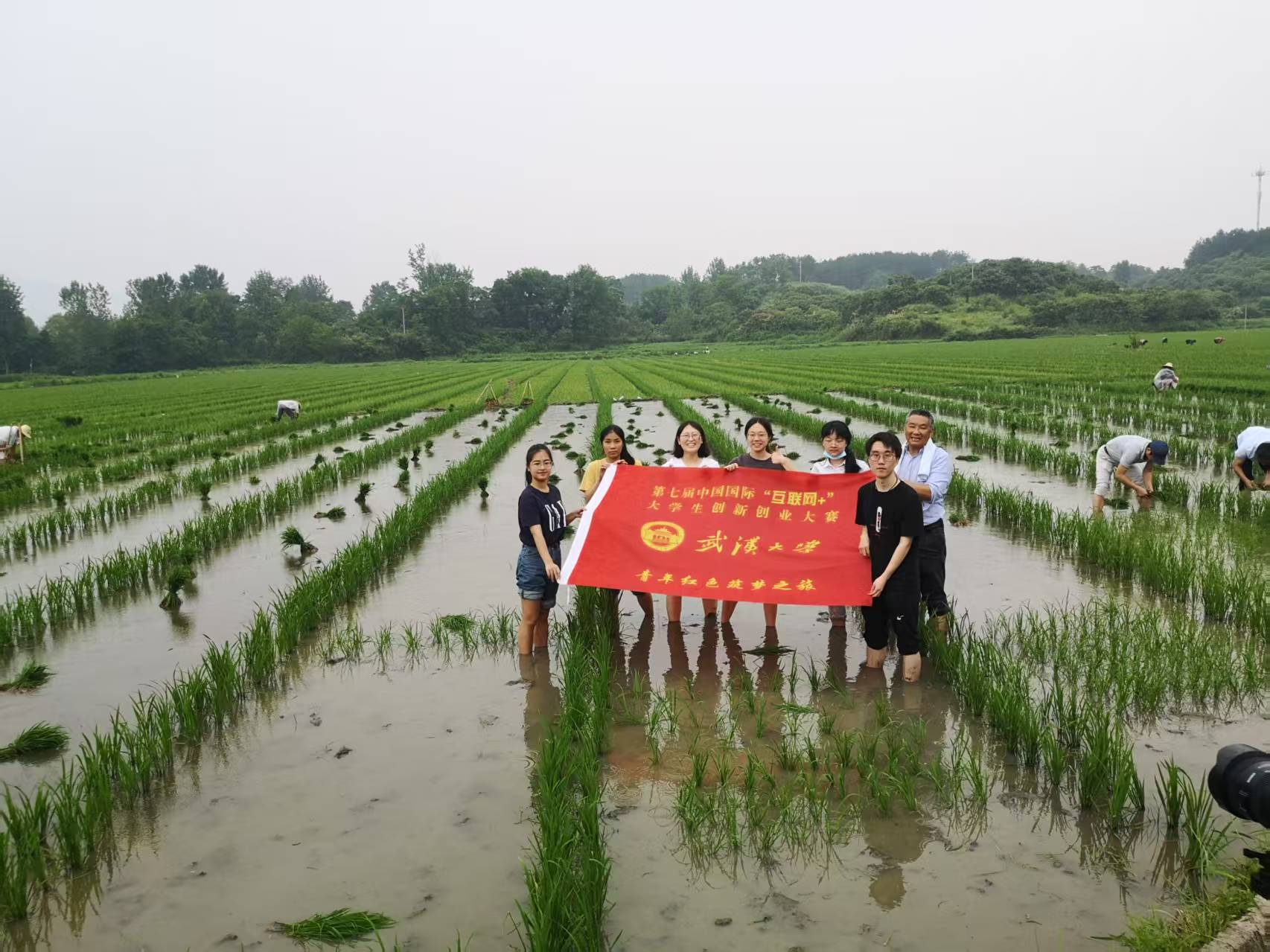

转机出现在与科技的深度“联姻”。河铺镇作为国家级杂交水稻制种基地,依托武汉大学朱仁山教授团队技术支撑,正大力推广具有耐高温、抗病虫、富硒低镉等优势的“红莲型”杂交水稻,其单季亩产超600公斤,经济效益显著。

2019年,徐应良通过乡贤牵线,他叩响武汉大学朱仁山教授实验室大门。这位与水稻基因对话三十载的科学家却按下暂停键,朱仁山在等一个资本与技术真正“咬合”的契机。

一纸军令激活资智融合

2021年立春,河铺镇政府会议室热浪翻涌。朱仁山拳头砸向桌面:“信我一次!亏了卖房赔你!”声浪震得徐应良后背发凉。教授押上毕生信誉的底气,源自其团队培育的“红莲型”杂交水稻——耐高温、抗病虫、富硒低镉,亩产超普通稻三倍。

两种思维在此刻激烈碰撞!投资者的惯性是:租地→投钱→等收成;科学家的逻辑是:种质筛选→标准体系→产学研贯通。

“当朱仁山教授说卖房赔偿时,我猛然惊醒:这不是施舍,是智力对资本的赋能。”徐应良说。

2021年2月4日,基地正式签约。朱仁山团队与徐应良携手成立湖北衍升种业科技有限公司(以下简称:衍升公司),负责基地运营,国家级杂交水稻制种基地首度注入民营资本。

科技的力量在次年秋收显现:2022年基地亩产480公斤,较传统种植增产35%,带动周边200农户户均增收1.2万元。

如今站在屈家咀村基地,徐应良展开新笔记本,朱仁山团队的技术要点赫然在目:“鄂东气候模型确定父本母本”“分子标记技术精准育种”“大棚育秧+机插+无人机植保标准化流程”......

智慧沃土孕育产业裂变

无人机掠过稻浪采集生长模型,智能灌溉系统依墒情精准滴灌,稻谷直入烘干仓储一体化车间。

“这哪是种地?分明是建农业科技工厂!”朱仁山抚摸着“珞红优1564”稻穗标本介绍:该品种经持续40℃高温考验,结实率仍达80%以上,亩产突破700公斤。

更惊人的裂变发生在海外:2023年马来西亚试种基地传来捷报,罗田稻种较当地品种增产40%。农民朱万松等“土专家”带着中国技术远赴南洋,让“红莲”绽放在异国他乡。

“徐应良模式恰逢天时地利。”黄冈市科协负责人揭秘:黄冈作为武汉都市圈核心区,拥有独特的“80分钟智力半径”——车程内聚集武汉大学等数十所高校。今年3月,湖北省机器人控制与驱动技术创新中心落户黄冈(光谷)离岸科创中心,院士团队携尖端技术破解“卡脖子”难题。

制度破壁引活水润良田

“过去怕企业重设备轻人才,现在制度设计打消了顾虑。”朱仁山坦言。

2024年7月23日,黄冈市人才科技赋能产业发展大会祭出组合拳:实施“高端人才集聚”五大专项行动,打造“聚才兴黄·冈好有你”品牌,建设“东坡茶座·人才客厅”阵地,推行紧缺人才薪酬制度改革。

这套机制催生着“智变”涟漪。

在罗田县经开区,湖北智梭纺织的5G智慧工厂里,16台机器人穿梭于千台织机间。总经理熊建武指着电子屏说:“单台设备看机数从21台跃至36台,人力成本降三成,布匹溢价超15%。”

两本笔记本静静躺在衍升公司档案室。旧本记载荷花败因:盲目引种、技术空白、加工断链。新本记录稻作新生:气候模型、分子育种、智能农事。湖北省农业规划设计院常务副院长周胜利解析新旧笔记本蕴含的深意:“当资本学会俯身拥抱智力,当土地嫁接科技创新,传统产业就会迎来新生。”

窥一斑而知全豹。从中部崛起的维度俯瞰:黄冈着力打造的3个千亿级农产品加工产业链,正由无数个“徐应良”执笔书写。

荷塘月色已成过往,稻浪翻金的丰收场景,正在大别山麓绵延展开。

来源:黄冈市融媒体中心 记者邹德祥

编辑:张高晖