编者按:

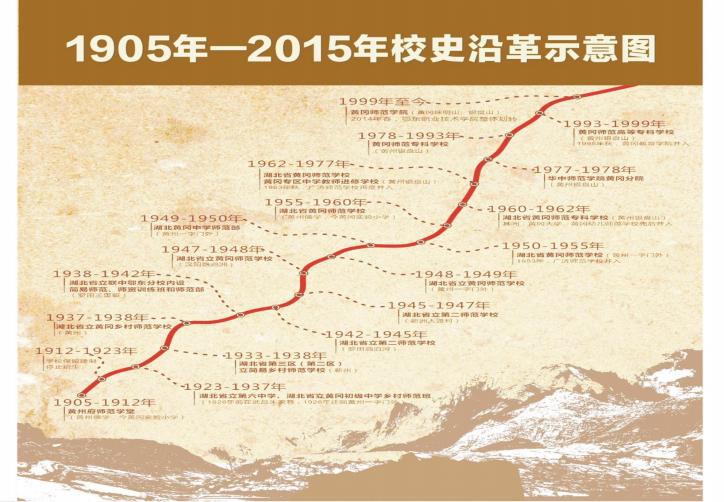

今年是黄冈师范学院建校120周年。120年来,这所诞生于黄州儒学的学校,已经从当初两个班100人的初级师范学堂,成长为拥有20个二级学院、70多个本科专业、3个硕士点,在校学生2.2万余人的综合性地方高等院校,培养了一大批杰出人才,为国家经济发展和社会建设作出了巨大贡献。即日起,我们推出“百廿黄师 风华正茂”系列报道,与大家共同分享黄冈师范学院120年的历史、成就与经验。

黄州、武汉、罗田,八易校址,120年筚路蓝缕。

中师、师专、本科、成功申硕,四次跨越,120年砥砺奋进。

今年是黄冈师范学院建校120周年。120年来,这所当初两个班100人的初级师范学堂,如今已成为拥有20个二级学院、70多个本科专业、3个硕士点,在校学生2.2万余人的综合性地方高等院校。在最新的艾瑞深校友会高校排名中,黄冈师范学院在国内主流大学中列第209位,在全国师范类高校中列第32位,连续5年进位。艾瑞深校友会对学校的评价是:“全国知名、区域性一流大学”。

120年传承有序,不断成长。这样的荣耀,全省屈指可数,全国为数不多。

120年初心如磐,征帆高举。在完成升本、更名、申硕的目标任务后,黄冈师范学院又朝着扩硕士点、建大学、建博士点的“三步走”目标进发,为更高质量建设“全省一流、全国知名”高水平师范大学努力奋斗。

走过120年的黄冈师范学院,依旧意气风发,韶光正当盛年。

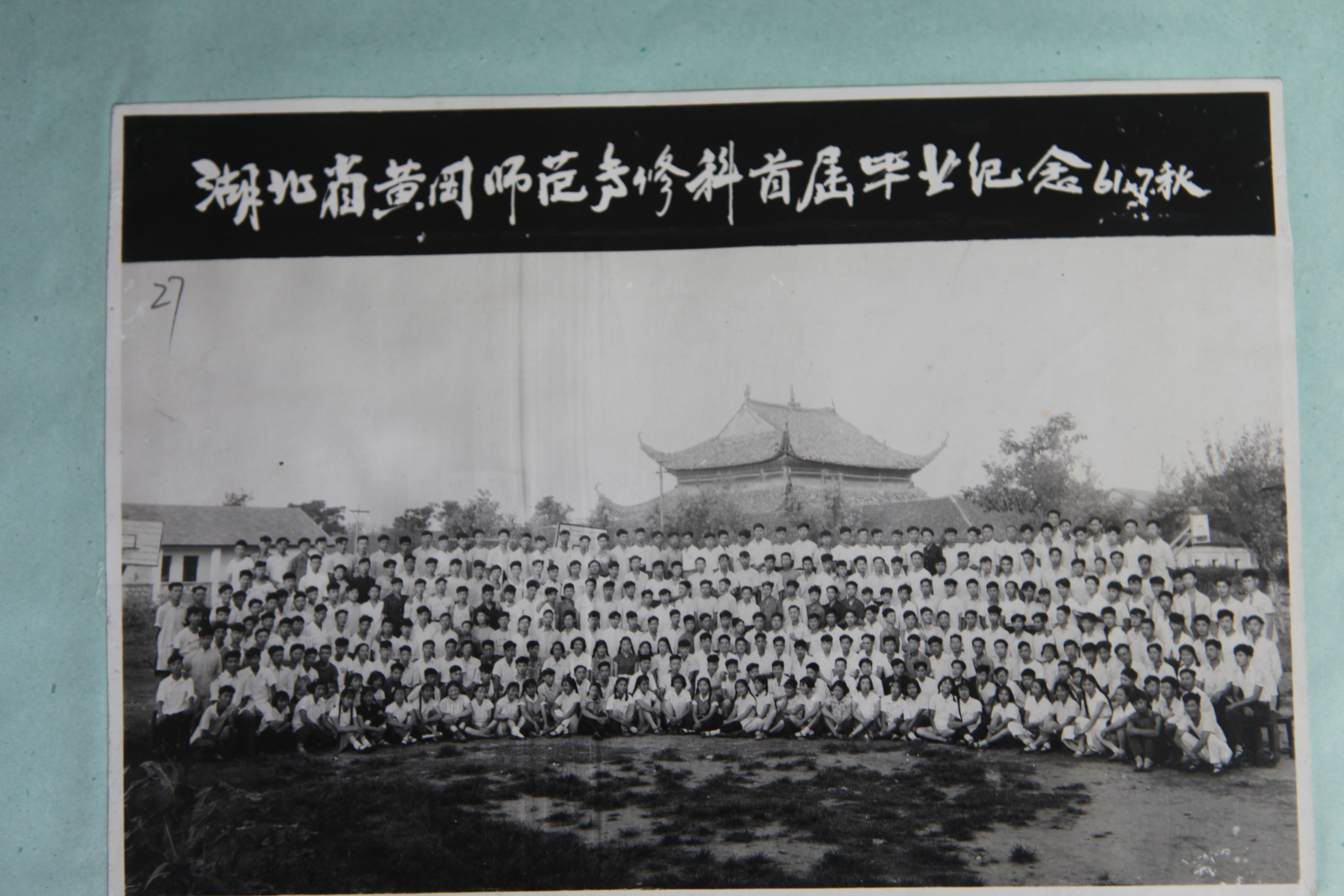

50年代校园

50年代校园

1905年至1949年:在颠沛流离中坚持办学

上个世纪初,神州陆沉,有识之士纷纷谋求变法强国。

1904年,湖广总督张之洞建立起由高等教育、中学教育、师资教育构成的新学体系。1905年,黄州府师范学堂在黄州儒学(今黄冈市实验小学)成立,首批招收两个班100名学员。这是黄冈现代教育的先河,也是黄冈师范学院的初始。

早期的黄师一直与早期的黄冈中学相伴相生。不仅最初的师范学堂是由黄州府中学堂改建而来,而且1907年首届学员毕业后,学校就又变成为中学,直到1923年才恢复设立师范班;其间,在1912年至1926年,学校还曾迁往武昌14年。1937年,湖北省立黄冈乡村师范学校在当时的省立黄冈初中校内成立,独立的黄冈师范才再次面世。

1933年8月,湖北省第三区立简易乡村师范学校在蕲春县蕲州镇创立,招收浠水、罗田、英山、蕲春、黄梅、广济六县学生。这是黄师的另一个源头。

1938年秋,日寇入侵黄冈,黄冈乡师、蕲春乡师被迫停办。年底,湖北省立联中鄂东分校在罗田县大崎镇三解元村成立,内设简易师范和师资训练班。1942年,师范部独立,成立湖北省立第二师范学校。

抗战期间,师生生活非常艰苦。教室多在茅屋或祠堂,住宿分散在村民家中,下饭的菜肴一般只有豌豆。但全校师生在深山求学励志,除每日坚持按作息制度开展教学外,还在假期中跑遍鄂东各县,创作和张贴各种壁报和标语,广泛开展抗日宣传和战地服务,让鄂东成为华中抗战的坚强堡垒。

抗战胜利后,省二师于1947年迁至原黄冈乡师,并更名为湖北省立黄冈师范学校,后又迁至汉阳,至1948年2月才又搬回。家多难,黄师也命运多舛,不仅几度兴废,而且多次流离失所,45年中仅有21年居于黄州。虽历经磨难,但她作为鄂东地区一所现代师范教育机构的办学宗旨始终未变,不仅培养出数千学子,而且在苦难和抗争中孕育出了“尚师表、勇担当、秉诚朴、图自强”的黄师精神,成为了黄师人最为宝贵的血脉传承。

1961年7月首届师范专修科毕业留影

1961年7月首届师范专修科毕业留影

1949年至1978年:在中师教育中两次试办专科

解放后,黄冈师范学校迎来了安定的发展环境。

1950年,黄冈师范学校在普通师范科之外,增设了艺术师范科,开始按照现代师范教育理念,培养素质全面、一专多能的小学教师,结束了只有普师培训的历史。

这一时期,学校发展迅速。到上世纪50年代后期,学校在校人数超过800人,为整个鄂东地区培养输送了一大批优秀师资和其他各类专业人才。

1960年,学校更名为湖北省黄冈师范专科学校,在开展中师教育的同时,招收中文等5个专业的大专生。同年,还首次通过高考招收两年制数学专科班一个。1962年,在全国院校大调整中,黄冈师范专科学校又恢复为黄冈师范学校。虽然试水专科教育的时间仅有两年,但高校梦从此在黄师人心中埋下了根。

1975年秋,“文化大革命”接近尾声,学校在招收两年制中师班的同时,创办了三年制高师班两个,再次试办高等专科教育。1977年秋,学校改名为“华中师范学院黄冈分院”,停办中师班,成为大专院校。

在1949年至1978年的近30年中,学校在中等师范教育为主的基础上,两次探索高等师范教育,为学校最终跨入高等教育行列积累了重要的资源和经验。学校虽遭遇文革冲击,但依然勠力奋进,培养了著名教育家洪镇涛、著名古典文学专家李悔吾、著名画家谢伯齐等一大批人才,黄冈师范学校作为鄂东精神文化高地和基础教育摇篮的办学地位牢固确立。

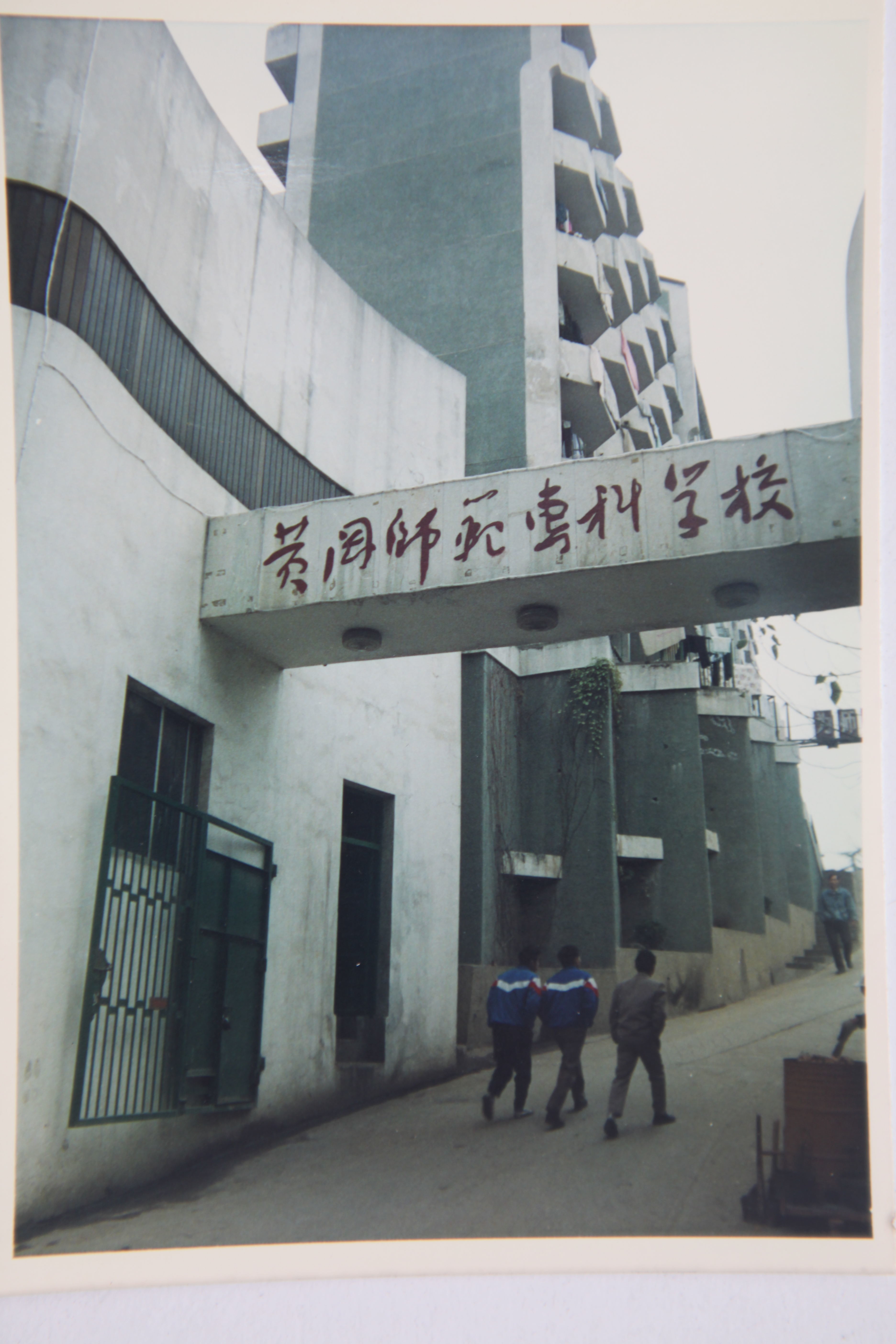

黄冈师范专科学校校门

黄冈师范专科学校校门

1978年至1999年:从合格师专到优秀师专到升本的“三级跳”

1978年,国务院批准成立黄冈师范专科学校,学制为三年制专科。

创建之初,学校确立了“黄冈、师范、专科”(即地方性、师范性、专科性)办学指导思想,提出了“一主三多”(以师范专业为主,多层次、多专业、多形式办学)的办学模式,励精图治,逐梦前行。

在师资建设中,学校面向全社会不拘一格选拔高学历、高水平的教师,同时集中选派中青年教师到名校和海外进修。经过不懈努力,形成了一支结构合理、质量优良的教师队伍,对于增强学校办学实力、提升学校社会声誉起到了根本性的作用。

在学科建设中,学校较早地建立起美术、音乐和电化等新兴师范教育专业,并根据地方经济社会发展的需要,建设了一批非师范专业。到1998年,学校的学科已从1978年的6个扩展到19个,其中省级重点专业2个,初步形成了自身的办学特色与优势。

1988年,学校被评为全国先进师专(系当时湖北省唯一的一所),用10年时间,实现了从合格师专到优秀师专的跨越。

世纪之交,学校在推进内涵发展的同时,抢抓机遇,积极申办本科院校。

1997年12月,在中国共产党黄冈师范高等专科学校第二次代表大会上,学校首次提出了建设成为多科性本科院校的奋斗目标。

1997年至1998年,学校积极编制新校园发展规划,全面加强专业建设和实验室建设,积极发展科学研究,迎接教育部高校设置评议。

1998年12月,在全国高等学校设置评议委员会第三届第一次会议上,经36位专家评议表决,黄冈师范高等专科学校升格为黄冈师范学院的申请顺利通过,成为湖北省首批升格为本科院校的师专。

在1978年至1999年的21年间,黄师以同类学校一流的专业建设、高质量的教师人才培养和良好的办学声誉,奠定了学校在省内乃至全国范围内的影响和地位,成功实现了从合格师专到优秀师专、再到升本的“三级跳”。在21年的专科教育阶段,一大批优秀毕业生后来成为各个行业的领军人物,他们中间有党的高级干部丁凤英,有军事理论专家胡映卫,有教育家式的教育工作者何兰田、郭茂荣、龚霞玲,还有胡华文、肖晴等一批卓有成就的企业家。

1999年至今:创建高水平师范大学的接续奋斗

1999年3月,国家教委下文,撤销黄冈师范高等专科学校,组建黄冈师范学院。

2000年11月,“黄冈师范学院”在珠明山新校园挂牌。

新世纪,社会对人才的需求出现了很多变化,由专升为本是机遇,更是挑战。

对接市场需求,学校突出“就业至上”,提出了“传统学科做强、优势学科做精、特色学科做亮、需求学科做大”的学科建设发展思路,确立了“学有所用、学而能用、以用立业”和“实基础、重应用、强素质”的培养理念,实施了卓越教师、卓越工程师、宏大文化人才、复合型人才、个性化人才“五大人才培养计划”。经过20多年建设,学校建成二级学院20个、全日制本科专业70多个,其中国家级一级本科建设点9个。近8年来,学校毕业生去向落实率保持在94%以上,有12人获湖北省“长江学子”大学生创业就业奖励。

2004年,黄冈师范学院接受教育部本科教学工作水平评估,在全国新建地方本科院校中率先通过了这项评估。

2011年10月,经过4年努力,通过“服务国家特殊需要人才培养项目”,黄冈师范学院教育硕士专业获得研究生试点工作学位授予权。2014年,首届25名教育硕士研究生顺利获得学位。

高水平的高校离不开高水平科研的支撑。近年来,围绕增强科技创新能力这个核心,学校大力推进科研条件建设和科技创新团队建设,科技工作持续增量提质。目前,学校已建成省部级科研平台40个;近五年学校引进科研总经费达47738万元,主持省部级及以上科研项目241项,全校教职工共公开发表成果4966篇(部),获省部级及以上科研奖励30项。

扎根黄冈,黄冈师院一直以服务地方发展为己任。升本后,学校通过组建博士服务团下基层、选派教师到企业挂职、派出专家开展政策咨询、培养地方建设急需的各类人才等多种形式,探索和拓展校地合作。近年来,学校还组建了大别山精神研究中心、黄梅戏艺术研究中心等学术机构,开展东坡文化、红色文化、黄梅戏文化等黄冈特色文化的研究、保护和传承,为黄冈的文化品牌建设提升了高度、挖掘了深度、增强了厚度。

时间的标靶催人奋进,每一个成功的落幕都意味新的启程。在本科院校创办之初,黄师人就提出了建设“湖北一流、全国知名”高水平师范大学的目标。2022年9月,在第三次党代会上,新一届的领导班子围绕更高质量全面建设“全省一流、全国知名”高水平师范大学目标,又提出了扩硕士点、建大学、建博士点的“三步走”目标。

经过三年的奋斗,这一目标在2024年成功迈出关键一步。这一年学校正式获批成为获得硕士学位授予单位,并建成教育、食品与营养、音乐3个硕士点。这一年,学校科研到账经费1.26亿元,创历史新高;成立首个“院士工作室”;新增“三大”国家级基金项目10项、省部级项目46项、省部级科研奖励5项;学校在高质量发展综合绩效评价中排名省属二类高校第2名,蝉联“第一等次”,学校领导班子获评省管领导班子考核优秀等次。为学校的120周年寿诞奉上了沉甸甸的生日礼包。

120年的黄师历史,是一部服务桑梓、奉献教育的历史。120年间一代代学子,从黄师走出,进入各所学校,坚守三尺讲台,安贫乐道,成为了黄冈师资队伍的骨干和中坚。他们是黄冈崇文重教的源泉,是黄冈教育长盛不衰的根基。

120年的黄师历史,是一部开放包容、百川归流的历史。在120年中,黄冈幼师、广济师范、黄冈大学、黄冈教育学院、鄂东职业技术学院等多所院校,曾短期或永久地并入到黄冈师院。正是他们的汇入,成就了如今黄冈师院以师范为特色,师范、人文、理工三足鼎立的万人大校。

120年的黄师史,是一部志存高远、开拓进取的历史。从黄州到武汉、到罗田,120年的每一次辗转,都是一次血与火的淬炼;到儒学、到一字门、到银盘山、到珠明山,120年间每一次搬迁,都是一次事业的壮大和腾飞。有学者说过,中国每一所历史超过百年的高校,都是一部中国近代史的活化石,都记录着百年来中华民族的抗争和奋斗,都沉淀着百折不挠、奋发向上的民族精神。

砥砺双甲子,黄冈师范实现了从中师到高师、再到本科的巨大跨越,从百人学堂成长为在校生2万多人的综合性高校;在第三个甲子,黄师人又满怀豪情,朝着高质量全面建设高水平师范大学的目标奋勇前进。

120年的黄师,薪火相传;

120岁的黄师,风华正茂。

黄冈师范学院建校120周年联合报道组

记者 杨辉 李维 商中胜 通讯员 余艳军 刘细松 刘雪健

编辑 曹慧