秋日午后,小雨初歇。黄州区万福小区内,亿可行物业工作人员董荣提着刚买的蔬菜药品,轻轻叩开了80岁独居老人董觉源的家门。她的工具包里,除了常备的手套、抹布,还多了一份社区特殊困难老人的需求清单。

在老龄化程度超过30%的万福社区,一场由“身边人”提供“身边服务”的暖心实践,正成为黄冈构建多层次养老服务体系的一个温暖注脚。

模式破题——从“有心无力”到“身边服务”

万福社区是典型的拆迁还建社区,“银发浪潮”来袭,让传统的养老模式一度面临“有心无力”的困境。

“我们很清楚老人需要什么,但缺乏专业力量和有效机制去系统解决。”亿可行物业工作人员董荣的感慨,道出了基层养老的普遍难点。

转机始于2024年“物业+养老”新模式的落地。社区携手辰丰康养与亿可行物业,充分利用物业“常驻社区、贴近居民”的天然优势,设置了秩序部、客服部、养老部、环境部、工程部、综管部,24小时响应老人需求。通过增设无障碍扶手、防滑地垫等适老化设施,并为75岁以上行动不便老人提供代购、陪诊、送餐、每日探视等服务,打造以“家门口养老”为核心的“15分钟养老服务圈”,让老人通过熟悉的物业人员享受就近、便捷的“菜单式”养老服务。

变化的不仅是身份,更是服务的内涵。76岁的戴先明婆婆瘫痪在床,前一天监测到血压偏高后,董荣立即叮嘱其服药,次日又带着社区医生上门复查。“这件事让我们认识到,新模式解决的不仅是‘维修’问题,更是‘风险防范’问题。”董荣说。

如今,董荣和同事们的角色已从单一的维修工,拓展为老人们的“生活管家”和“风险前哨”。

体系支撑——织密普惠养老的服务网络

“物业+养老”模式在社区的顺利扎根,离不开顶层设计的系统支撑与资源整合。如何将闲置空间转化为养老阵地,把专业服务精准送到老人身边?

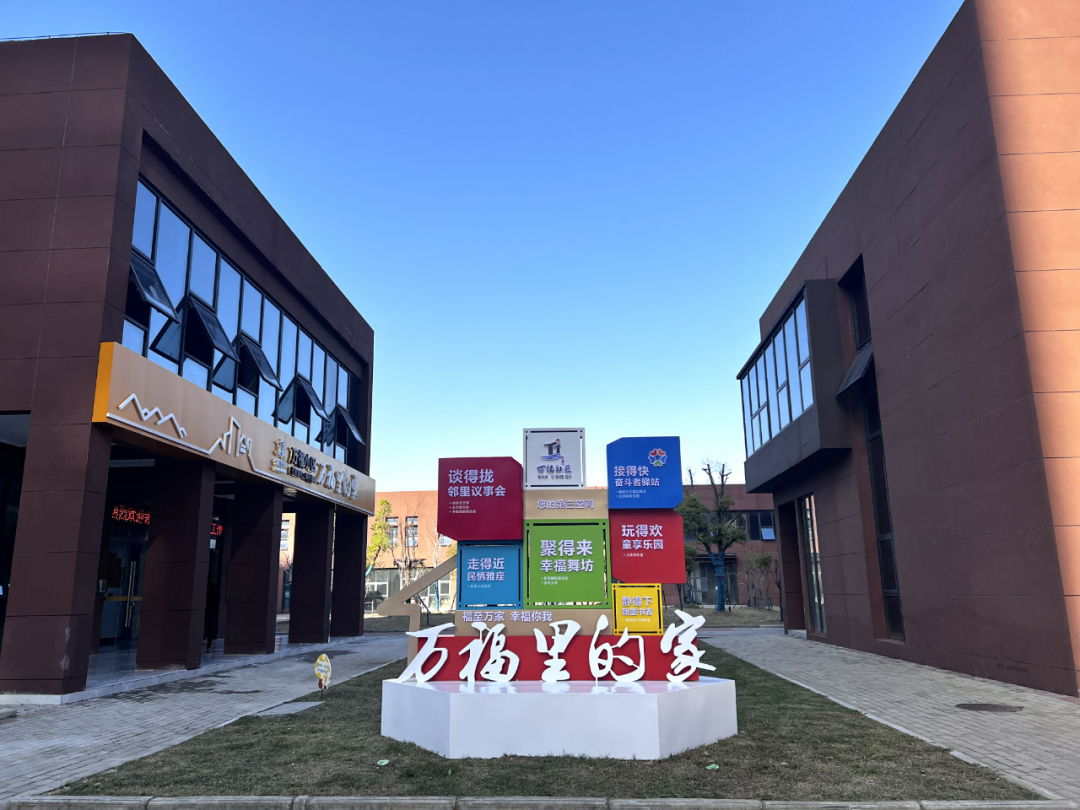

答案在于“政策引导、场景打造、资源链接”三管齐下。黄州区养老老龄股负责人吕银芬介绍,在《黄冈市养老服务促进条例》框架下,小区闲置配套用房被重新规划,引入“社区改造+专业运营”模式,由辰丰康养中心等专业机构携手社区卫生服务中心,共同打造集多种功能于一体的社区养老枢纽。

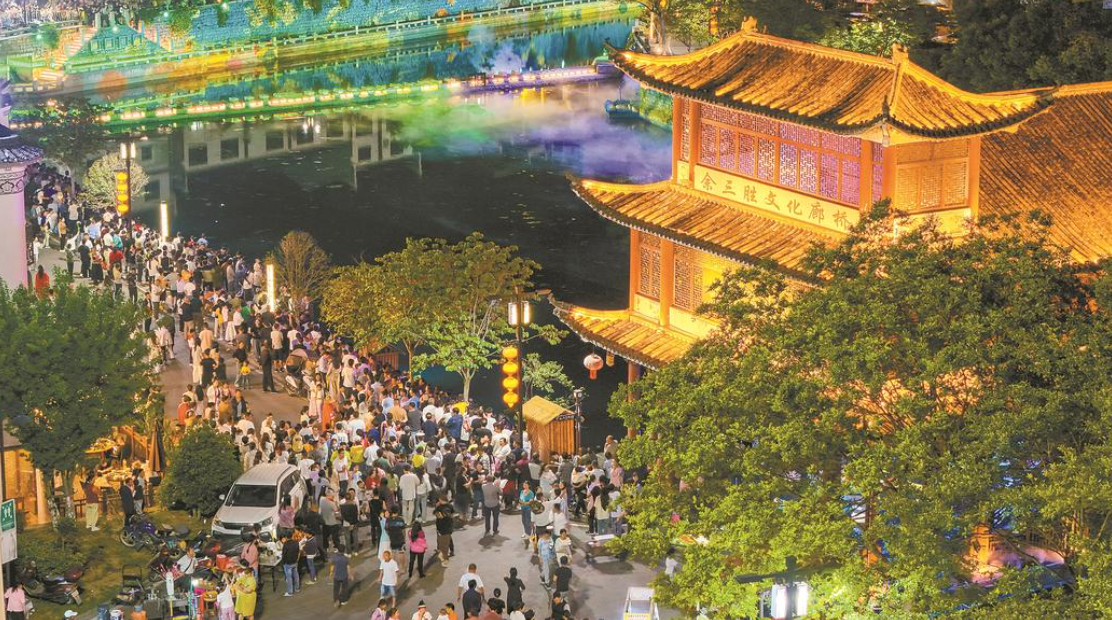

万福社区老年康养活动中心演艺厅内二胡声悠扬,74岁的唐志成与老友们正为重阳节汇演认真排练;二楼舞蹈室内,居民们跟随物业人员练习手指舞;棋牌区则传来清脆的落子声与欢笑声……

在这里,银发阅读室、艾灸理疗室、手工活动室等六大功能室各具特色,不仅丰富了老人们的精神文化生活,更将助洁、护理等专业服务延伸至家门之内,切实缓解了空巢、失能等特殊老年群体的照护压力。

“大型养老机构主要承担失能照护等刚性需求,而‘物业+养老’模式则扎根社区,有效补充了日常照料、紧急响应和人文关怀等服务,让整个体系更加全面、更有温度。”吕银芬说。

万福社区并非个例,数据显示,2024年以来,我市建成119个乡镇(街道)综合养老服务中心,城乡社区养老服务设施实现全覆盖,共同织就了一张坚实温暖的普惠养老基础网络。

动能激活——信任传递赋能“银发经济”

模式的可持续性,关键在于激发内生动力与市场活力。在万福社区,由社区党总支牵头,整合了“红邻铛”帮办团、辰丰康养助老员和家庭医生三支队伍,并与家政、理疗等社会机构合作,共同提供多元化、个性化的养老服务。

这一模式的核心动能,正是源于信任这一社区最珍贵的资产。辰丰康养公司总经理柳翠指出:“养老服务的难点往往不在供给,而在信任建立。我们巧妙地将居民对物业、对社区的既有信任,转化为养老服务的‘启动资本’和‘市场润滑剂’,从而显著降低了服务入户的阻力,激活了潜在的‘银发’消费需求。”

傍晚时分,亿可行物业工作人员董荣在为独居的李奶奶完成日常探视后,顺手带走垃圾,并细心记下第二天的采购需求。在这个以信任为纽带的社区养老网络中,这样温暖细致的场景每天都在上演。

“有的老人需要专业康复护理,物业人员虽然发现了需求,却无法提供专业服务。”柳翠补充道,“这正是我们推动‘服务分层’与‘人员赋能’的初衷。”

面对专业化挑战,运营方探索出双轮驱动方案:物业团队作为“前哨”,负责基础服务与需求发现;专业团队则承接护理、医疗等深度需求。在这套体系下,董荣这样的物业人员不再只是发现需求,更成为专业服务资源的“连接器”。

“现在我们要考虑的不仅是‘有’的问题,更是‘优’的问题。”吕银芬表示,“让每一种养老需求都能找到合适的、高质量的服务供给,这才是多层次养老服务体系的核心要义。而信任链条的建立和专业服务的输送,正是实现这个目标的两个支点。”

在这个普通的社区里,老有所养正从政策愿景,通过一个个像董荣这样的“信任接口”,落地为弥漫在生活细处的温暖日常。

来源:黄冈市融媒体中心记者 瞿玲 通讯员 程彬