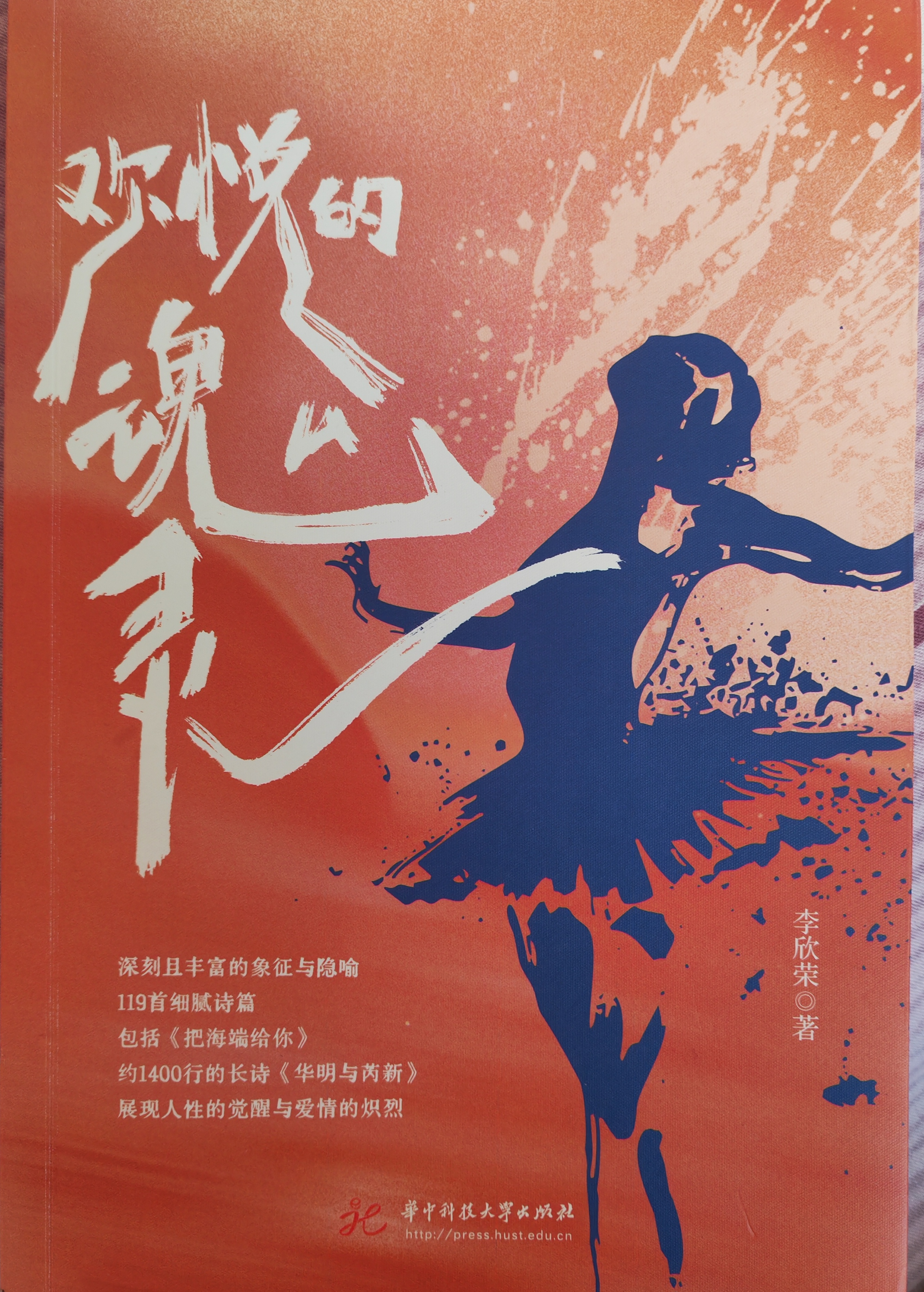

近读作家李欣荣中英文诗集《欢悦的魂灵》,感觉这是一部引人注目的作品。它不仅记录了诗人在青春岁月中的成长轨迹,更是一部横跨古典与现代、东方与西方的诗意探索之作。这部诗集收录了119首作品,凭借其丰富的情感层次、独特的艺术追求和深刻的人文关怀,构建了一个既具个人色彩又具普世意义的诗意空间。

在《欢悦的魂灵》中,李欣荣以细腻的笔触描绘了青春期的迷茫、成长中的阵痛,试图揭示人类在环境变化(从田园时代到工业时代到信息化时代)中的感知、阵痛、蜕变和新生,展现了人类的生生不息的活力和对美、爱持续而苦痛的追求。具体而言,笔者认为这部诗集具有以下几个显著特点:

古典意象的现代重构:诗集的显著特色在于对传统诗学的创造性转化。在《对月》中,诗人以“你静立空中,是少女,不是神”重构了月亮的古典意象,将其从遥不可及的神明转化为可望而不可及的少女,既延续了中国文人传统,又注入了现代的孤独感,探讨了现代人的存在困境。

《漳河组诗》则进一步展现了古典形式的当代生命力。“轻波波横漫无边,疾燕临水水连天”以七言绝句的工整勾勒自然灵动,而“红日一轮出远山”则在古典框架中融入现代直观感受,使传统诗体焕发新机。这种古今融合并非简单嫁接,而是通过意象的转化与语境的重置,实现诗意的再生。

中西诗学的跨文化对话:李欣荣深受苏轼、歌德、但丁等东西方大师影响,诗中常见跨文化共鸣。《风铃之歌》化用歌德的诗意,通过“五彩丝带,闪亮的铜铃”串联起中西审美。“每一响中/都有另一响的回音”既呼应西方浪漫主义,又暗合东方回环之美,形成独特的诗意复调。

《水中的纳瑞丽》将苏丹传说与中国抒情笔法结合,以“纳瑞丽啊,你的胸已湿透,那里有一个人的热情希望”同时赋予希腊悲剧的冲突美及东方的含蓄与壮美。这种跨文化书写不仅拓展了题材边界,更在差异中寻找人类情感的共通性。

现代性反思与诗语的革新:诗集中后期作品展现了鲜明的现代性转向。作者探讨现代人在工业时代的精神困境,在《死与生的圣地》中描述了在工业时代的困惑,赞颂了在工业时代里隐藏的原始的活力和原始的美,以反古典韵律、采用无韵不规整语言和意象产生出原始的活力和美,以此抵消工业的机械性和单一性。《夜(第一首)》风格为典型的古典风格,夜是宁静的轻松的场所,而在《夜(第三首)》中,作家试图解析解构工业和信息化时代的无处不在的压力感,夜在这里隐喻为工业时代淡淡的却无法摆脱的压力,在《夜》组诗里,夜的黑暗和夜有时是一体的,有时又是分开的,“你的黑暗,显示不可测的深度和广度,你在黑暗里肆意驰骋,纵享生命的欢欣!”,好似有时夜的黑不是夜的属性,而是和夜一样是一个独立的存在。《雷电颂》采用了斩钉截铁般的语言,反映了工业及信息时代的混沌、阵痛、觉醒与新生。在哲思集中,作者有意使用陌生化语言,使读者的思维节奏变慢,这样可以长时间更深地浸润作者的思想,暗合俄国形式主义理论家维克托·什克洛夫斯基在《作为手法的艺术》中提出的文学理论。作者在处理哲思时没有牺牲诗性,反而让哲思和画面感、音乐感互相促进,保持了高度的戏剧张力。

爱与美的哲学升华:尽管风格多变,对爱与美的追求始终是诗集的核心主题。《谁若在诗中表现爱的美好》,强调诗与生命的互融,彰显艺术与生活的本质关联。《你也变成了我》通过“我为美而来,而你正是美;我为你而来,你也变成了我”探索爱情中互相创造的哲学,把爱提升到生命创造的高度。

《让爱神坐到我们的皱纹中来》重构了时间与爱情的关系,将皱纹转化爱情永恒的象征;《两种美》以“日光中有月光的翅膀飞动”,“相互矛盾而又和谐共栖”的矛盾统一揭示爱超越普通规律;《爱的平淡》“愈是长久,愈发清香,

愈是清香,愈发柔和”,展现平凡相守的永恒价值。这些诗作不仅抒写个人情感,更构建了一套以爱为路径的生命哲学。

诗语创新与长诗实验:尤为值得关注的是作者23岁开始写的长达1400行的叙事长诗《华明与芮新》。这首倾注诗人心血的作品,堪称全书的灵魂所在。《华明与芮新》在主题上探讨了爱情与社会的复杂关系,在艺术形式上突出了大胆的创新与实验性,由爱与职业选择两条主线交织推动情节发展。诗中描绘了华明与芮新从相识、相爱到新生的全过程,也描写了华明和律师的职业选择,展现了个人与时代的交织。华明的职业选择象征着工业时代中个体的觉醒,而芮新的反抗象征着爱的永恒力量,这种主题适合用史诗般的叙事结构,使诗歌具有历史的厚重感与深刻性,但是现代社会渴望采用更轻灵的方式进行交流,于是作者在诗中采用了跳跃的节奏、碎片化的意象和口语化的表达,赋予了诗歌以现代性,诗中写道:“爱啊,爱/你穿上盔甲/盔甲闪金光/是恋人眼中的圣光”。 诗中大量使用自然意象,如“夜”、“雪水奔腾”、“春潮”等,象征了人性的觉醒与情感的热烈,而“白得像霜,尤其像一堆烂铁上的霜”象征了反面形象的丑恶。诗中描写了细腻而深刻的爱,展现了爱情的炽烈与挣扎,如诗中写道:“大地失去了,月也失去/只有吻是存在的,和着热血燃烧/血也要吻,在里冲撞着/用利齿把血管痛咬”。《华明与芮新》通过爱与职业选择两条主线交织推动情节发展,爱分为两种,一种是伟人对人类的爱,是爱的理想。另一种是普通人的爱,以华明和芮新之间的爱为代表,普通人的爱是爱的理想在人间落地后具体的体现。它继承了《史记》为时代立传的史家精神,又融汇了《浮士德》永恒的追求与挣扎,作者试图接通世界文学的精神源流。作者的语言服务于内容,爱是抵抗和新生的武器,所以作者描写爱既典雅又热烈,如油画般层层渲染,如交响乐般多声部发声,洋溢着生命的热力,热力如此之大,有时甚至是锋利;突出非异化劳动的快乐时,语言和民歌一样轻快朴实;而有哲思内容时,语言又似乎能看到陀思妥耶夫斯基的影子,作者用爱和坚持的内核调和这不同的语言风格,使它们互相促进而不是冲突。诗集的另一大特色是其中西融合的视野。部分诗作如《对月》《你还是这样美》等采用汉英双语呈现,但并非简单的互译,而是各自独立的创作。这种双语实验,体现了诗人在全球化背景下对文化身份的深入思考。李欣荣在序言中坦言,这部诗集是他在19到23岁期间的创作结晶,其中浸润着他对苏轼等中外大师的敬仰与追随。在对苏轼的景仰中有大段对于黄州遗爱湖旁苏轼雕像的描写,突出了苏轼的豁达,也突出了黄州人民对伟人的怀念,这里面也能感到作者的乡愁。这部作品不仅是个体情感的抒发,更是对美与爱、苦难与觉醒的永恒追问。在这个被效率至上统治的时代,《欢悦的魂灵》让我们重新相信,诗歌依然是人类灵魂最坚韧的栖息地,是照亮现实的一束永恒之光。

当然,《欢悦的魂灵》并非尽善尽美之作,部分诗作意象过于密集或语言直白的问题偶有出现,长诗结构亦乏紧凑。但正是这些青涩痕迹,印证了诗人仍在成长途中。如李欣荣所言:“这本书是我的奋斗史,也是人类感知、人类奋斗的一个小片段。”

这部诗集以真诚的探索证明:诗仍是灵魂对话的媒介,是抵抗异化的精神武器。李欣荣的“欢悦”,源于对美与爱的执着;他的“魂灵”,在古典与现代之间完成了自由起舞,这也是作品的价值所在。

作者简介:郑能新,中国作家协会会员。曾任黄冈市文联副主席、黄冈市作家协会主席。现为湖北省民间文艺家协会副主席,湖北省作家协会散文专委会副主任。已发表、出版文学作品300余万字;有40多篇入选《小说选刊》《读者》《新华文摘》《短篇小说选刊》等国家级选刊、选本;有多篇作品被选入大、中学生课本、课辅以及学生考试、公务员考试题例。曾获“西班牙华语小说奖”、“孙犁文学奖”、“曹雪芹短篇小说奖”以及中国小说学会、中国散文学会等文学奖项60多次。曾获“湖北省文联系统十佳青年文艺人才”、“湖北省宣传文化系统‘七个一百’百名文学人才”称号。