在共建“一带一路”倡议

提出十周年之际

长江日报派出20余位记者

走进20余个项目的现场

探访武汉“筑路人”

造福“一带一路”的事实

↓↓↓

长江日报记者见证20余个项目造福“一带一路”(手机横屏查看)

武汉小伙王杰生于1986年

南美安第斯议会委员会顾问、

秘鲁人马可·安东尼奥·努涅斯

(Marco Antonio Nuñez)

生于1958年

二人相差28岁

10年前,远隔太平洋

二人通过200余封往来邮件相识

后来,王杰受命于

长江设计集团有限公司

在秘鲁开办分公司

二人交往日益深入

9月上旬

记者来到秘鲁

采访了这一对跨国忘年交

200余封邮件

建立信任和友谊

北京时间9月6日,记者从武汉出发,转机上海、巴黎,历经40余个小时,抵达秘鲁首都利马。

秘鲁是距离中国最遥远的国家之一。虽隔着太平洋,但走在利马街头,中餐馆随处可见,一座中国公园是当地网红打卡点。

现为长江设计集团国际公司副总经理、秘鲁分公司总经理的王杰未曾想到:秘鲁会成为他事业的舞台;他和马可的友谊会如此不经意,却渐行渐深。

2012年,北京,在商务部举行的拉美、加勒比及南太地区水资源开发利用与水环境治理研修班上,26岁的王杰与时任秘鲁水务署水资源司司长马可相识。

交谈中,毕业于西班牙语专业的王杰和马可聊起了拉美,也谈起长江三峡、南水北调等中国水利工程。

马可告诉王杰,秘鲁和中国有相似的河流水系,世界第二长河亚马孙河覆盖了秘鲁一半以上的国土。但和中国相比,秘鲁对河流几乎没有规划,每隔几年就会遭遇洪涝灾害。

二人互换名片,希望保持联系。之后两年,他们通过邮件分享生活、美食、见闻……

两年时间,200余封邮件,信任在分享中一点点建立。工作中的困难,生活中的困惑,王杰都会向马可说两句。年长些的马可分享他的人生建议,成为王杰的良师益友。

王杰未料到,有一天,他会从武汉来到秘鲁。

2014年,长江设计集团承接的厄瓜多尔全国流域水资源规划项目步入正轨,项目负责人王杰接到新任务,赴秘鲁开展业务。

九成员工是秘鲁当地人

长江设计集团秘鲁分公司位于秘鲁利马市中心,记者刚走进办公楼,就被秘鲁员工们的热情包围,大家用汉语“你好”和记者打起了招呼。

在秘鲁分公司,90%的员工是秘鲁当地人,他们会用筷子,喜欢中餐,热爱这家中资企业。办公室后院有张乒乓球台,打乒乓球是大家的日常娱乐活动。

秘鲁分公司总工维托·安杰洛·阿利亚加(Vito Angelo Aliaga)是秘鲁顶尖水利工程专家,他和记者开玩笑:“在这里工作,我不舍得辞职。”不久前,一家知名德企开出高薪想挖他,他一口回绝。

采访中,记者询问秘鲁员工为何会如此深爱这家中资企业。他们给出的答案出奇一致:公司尊重员工,团队氛围融洽。有员工评价王杰:他比秘鲁人更像秘鲁人。

王杰告诉记者,在秘鲁,他们是最早推行属地化管理的中资企业。因为在公司成立之初,马可就向他建议:中国企业想要在秘鲁发展壮大,减少文化冲突和技术壁垒,就要用当地的资源、当地的人才以及多一点当地的业务。

王杰提到一个文化冲突的细节。在秘鲁,大家一起吃饭,有人尝了一口排骨,觉得好吃,就会把手上咬过的那块儿递给你,请你品尝。“也许我们会介意这样不卫生,但这就是他们表达友好、信任的方式。”

2015年,分公司在秘鲁注册成立,和很多中资企业一样,秘鲁分公司实行“军团式出海”。“我们在秘鲁拿到一个项目后,国内总部会派团队到秘鲁做执行,但执行中发现,中国团队不仅在文化上水土不服,也不能及时摸清当地的工程规范。”王杰说。

2017年,在马可的建议下,秘鲁分公司开始试水属地化管理,减少国内员工,增加当地员工。

2019年,秘鲁分公司全面实行属地化管理,各部门负责人均由当地人担任。

2020年9月,秘鲁分公司取得了秘鲁国家勘察设计资质中的全部5个资质,成为秘鲁历史上唯一取得全部勘察设计及监理资质的中资企业。

马可告诉王杰:先理解,才会有接受。理解本地文化,是全球化的基础。

行李箱装满

分享给秘鲁员工的中国零食

虽为至交,两人也有观念上的分歧。

在马可心里,家庭永远摆在第一位。他常为王杰感到遗憾:“你陪伴了一个公司的成长,却错过了孩子的长大。”

2014年,王杰的儿子在武汉出生。孩子还未满月,王杰便被公司派往美国参加培训。三周后,即回到秘鲁处理工作。儿子如今已经9岁。王杰感慨:“每周末给家里打电话,他都不愿理我。”

王杰把秘鲁员工当家人看待。公司聘请的中国厨师蒸好一笼包子,王杰自己来不及吃,端着盘子从宿舍小跑到公司,“他们最喜欢吃包子了”。

今年9月28日,王杰回国休假,随身三个29寸行李箱,“等我回秘鲁时,一个箱子装行李,两个箱子装零食”。芒果干、榴莲干、草莓干,还有瓜子和饼干……每次回秘鲁,他给员工带的零食都会塞满行李箱。

驻外10余年,王杰有机会回国任职。但每一次,他都放心不下秘鲁公司的兄弟姐妹。

2021年年底,终于回国的王杰下定决心留国内工作。但回国才一个月,秘鲁员工不断发信息给他。“今天他发一条,明天她发一条,架不住他们这样。”最终,“铁了心留国内”的王杰又踏上了飞往秘鲁的航班。

“中国人看重事业,能吃苦肯奋斗。”马可对记者说,正因为有一批像王杰这样的中国人,“一带一路”的构想才从理念变为实践、从蓝图变为现实,推动世界互联互通发展。

记者寻访拉美地区枢纽钱凯港建设现场

▼

“走,从钱凯去上海”

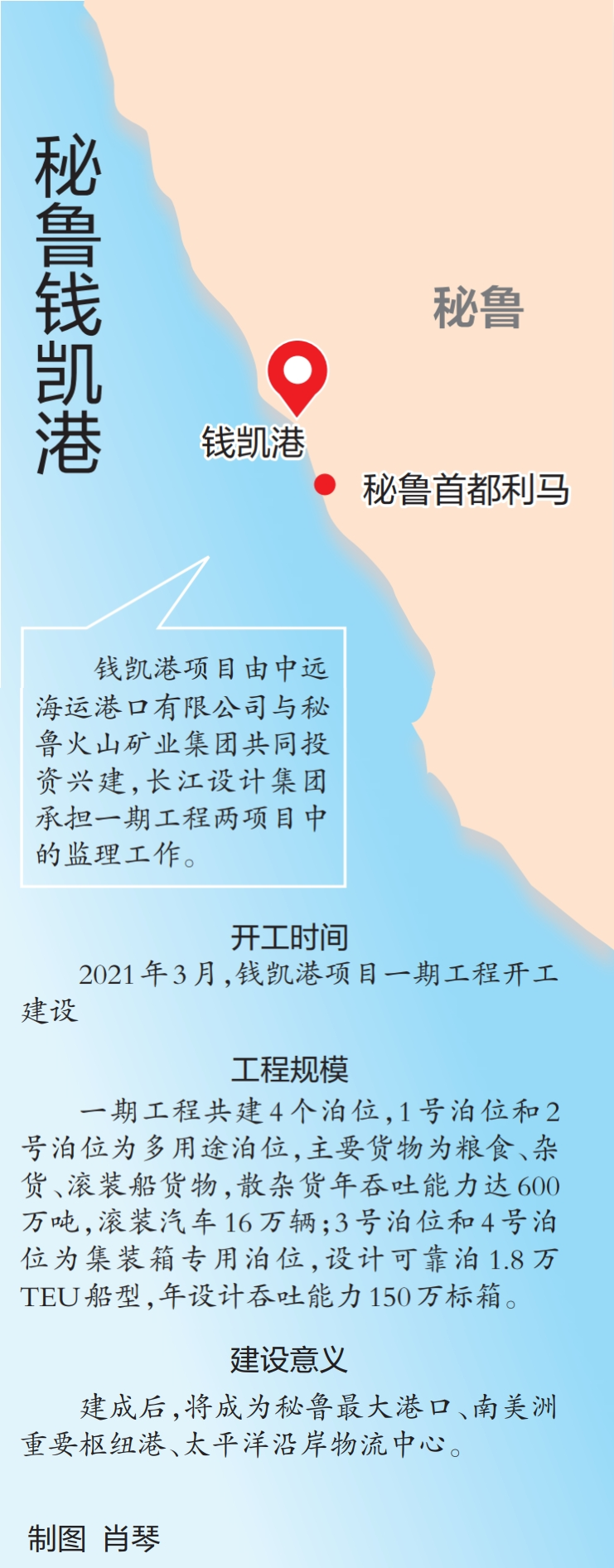

当地时间9月12日,从利马出发,向北行驶约78公里,我们来到钱凯港——中国在秘鲁建设的第一个大型交通基础设施项目,拉美地区重要的枢纽港和太平洋门户港。

在秘鲁首都利马,“‘从钱凯去上海’已经成了当地的流行语”,马可对我们说。

“项目竣工后,钱凯港将为南美国家提供一条直达中国的航线。”监理部总监马里奥·佩尼亚(Mario Peña)给我们算了一笔账,“目前,货运船只从南美到东亚,需要35至40天时间。若从钱凯港出发,23天左右就可抵达,航行时间将减少至少10天。”

这是一个吃水深度达14.8米的深水港,将能处理南美其他地方无法停靠的集装箱船,有能力接收超1.8万TEU级的集装箱船舶。

我们了解到,目前,不仅是秘鲁,钱凯港项目也引起了巴西、哥伦比亚、厄瓜多尔和智利等南美国家的关注。

南美资源丰富。秘鲁是全球铜、锌的第二大生产国。巴西是全球第一大大豆生产国,是世界上最大的牛肉和鸡肉出口国。全球一半以上的锂资源分布在智利、玻利维亚和阿根廷。

钱凯港建成后,南美洲的农产品及矿产将直接出口到亚洲这个庞大的市场。马可判断,“秘鲁钱凯港将成为南美通向亚洲的门户”。

钱凯港紧邻钱凯湿地,是各类海鸟、海狮和秘鲁企鹅的栖息地。我们现场看到,在钱凯港项目部的组织架构中,还设置了动物救助办公室和属地专业环保队。“我们项目部不仅有工程师,还有一群生物学家”,孟祥成笑着说,不管走到哪儿,绿色都是共建“一带一路”的鲜明底色。

项目部环境工程师佩尔西的工作日记中详细记录着每日鸟类观测数据:每年夏天,约有3000只鸟到此栖息,冬天约有1000只鸟留守于此。钱凯港项目建设的两年半时间里,鸟类数量几乎没有变化。

来源:长江日报