编者按:

洪范八政,食为政首。习近平总书记强调,“粮食安全是‘国之大者’”,“解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事”。一部中国粮食史,就是一部民族兴衰史。一百年来,在这部波澜壮阔的党史上,黄冈人写下关于粮食贡献的重要一笔。

细细翻阅这段历史,您可以看到这样的脉络:新民主主义革命时期,鄂东人民在饥馑中奋起支持革命,“男将打仗、女将送饭”,“最后一个儿子最后一尺布最后一把米送给红军”,走出了中央苏区第一任粮食部长陈潭秋。人民群众哺育革命火苗,支持鄂豫皖革命根据地获得空前发展,支持刘邓大军挺进大别山,为建立新中国作出不可磨灭的重大贡献;社会主义革命和建设时期,麻城种“吨粮田”,红安干部种试验田,饶兴礼办农业合作社,千万干群兴修水利,誓教日月换新天,全面改写了鄂东粮食生产条件;改革开放和社会主义现代化建设时期,黄冈率先推行家庭联产承包责任制,生产力得到极大解放,农民饶水佳一颗种子卖出38万元,黄冈走出了与“杂交稻之父”袁隆平院士齐名的水稻育种专家朱英国院士,沿江5县市成为产粮大县,为共和国粮食安全再立新功。进入新时代,一批大学生、“海龟”返乡成为新农民,他们用新思维种田,与广阔的市场相连,结出累累果实。黄冈农科院专家在“藏粮于技”的路上深藏功与名。

黄冈,一块曾经饱经饥荒苦难的红土地,一个八山一水一分田的“老边穷”,以“万众一心、紧跟党走,朴诚勇毅、不胜不休”的老区精神,用粮食“产销平衡区”的资源作出了粮食主产区的贡献。英雄的黄冈儿女,在过去、在现在,也必将在未来,继续为国家的粮食安全而奋斗。回顾这段党史,无论我们走得有多远,都不能忘记来时的路,都不能忘记为什么出发!

从今天起,由市委宣传部策划,市史志研究中心、黄冈日报社、黄冈广播电视台共同举办的“党史上的黄冈粮食”专题,与您见面了。该专题分新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设时期、中国特色社会主义新时代四个篇章,以专版、视频、新媒体产品的方式,向您讲述重大事件、重要人物、重要作用,以此推进党史学习教育常态化长效化、走深走实。

“五一”假期,首都北京,春光融融。

中国共产党历史展览馆内的参观者络绎不绝。一楼“夺取新民主主义革命伟大胜利”展厅里,一组图片吸引观众驻足凝思:

南湖红船复原景观前,陈列着出席党的一大会议的13位代表和2位共产国际代表的照片及简介,其中有3位是黄冈人:董必武、陈潭秋、包慧僧(受陈独秀委托出席)。

在缔造共和国的峥嵘岁月里,44万黄冈儿女为国捐躯,用鲜血和生命谱写了“男将打仗,女将送饭”的英雄史诗,革命老区黄冈创造了“28年红旗不倒”的奇迹。

这奇迹的背后,蕴含着黄冈在新民主主义革命时期风云激荡的粮食斗争史。

从土地革命时期开展抗租、抗税、抗债、抗捐,实施“谁种谁收”措施,到抗战时期敢于打响敌后抗战第一枪,有力阻止日军“以战养战”阴谋,再到解放战争时期提供粮食保障,支援“刘邓大军挺进大别山”……我党我军依靠人民解决粮食问题,留传了许多“有盐同咸,无盐同淡”的史诗佳话。

洪范八政,食为政首。习近平总书记强调,“粮食安全是‘国之大者’”“解决好吃饭问题始终是治国理政的头等大事”。

一部粮食史,就是一部民族发展史。一百年来,这部波澜壮阔的党史上,写下了浓墨重彩的“黄冈粮食故事”。

一部《临时土地政纲》

承载着“耕者有其田”的千年夙愿

八一村王锡九塆位于红安县七里坪镇。记者来到这里时,58岁的王从贵刚从田里劳作回来,正准备做午饭。

“我家10亩田地,水稻、花生、油菜都种了些。”王从贵说,种田收粮、烧火做饭这种平凡的日常,却是他祖辈、红军33军99师政委王德安追求的革命愿望。

耕者有其田,是千百年来中国农民的夙愿。然而,新中国成立前,在半殖民地半封建的旧中国,占农村人口不到10%的地主、富农,却占有百分之七八十的土地。

黄冈市史志研究中心提供的史料显示,彼时作为农业区的黄冈,有不少拥有数千亩土地的地主,如黄冈县大地主刘维祯拥有田地5000亩,黄安县大地主李介仁占有田地3920亩……

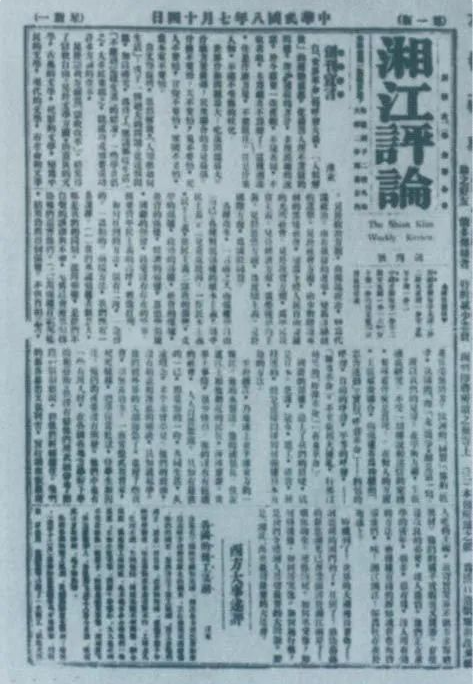

“世界什么问题最大,吃饭问题最大。”1919年,毛泽东在《湘江评论》创刊宣言中作出如此论断。

1927年,大革命失败后,党的“八七”会议确定了土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。随后,全国各地的起义烽火燎原,没收封建地主、土豪劣绅等土地,分配给劳苦农民。

“打土豪 ,分田地”,八一村鄂豫皖特区苏维埃政府旧址这条斑驳可见的标语,叙说着1927年11月“黄麻起义”引爆的土地革命风暴。

走进七里坪镇长胜街列宁市苏维埃合作饭堂旧址,一面墙上张贴着数张泛黄的文件:1929年5月、12月鄂豫边区颁布的《临时土地政纲》《土地政纲实施细则》等。

长胜街讲解员蔡平阳介绍,这是鄂豫皖地区第一个土地法,包括没收条例和分配条例,使鄂东地区土地革命由无章可循到有法可依。

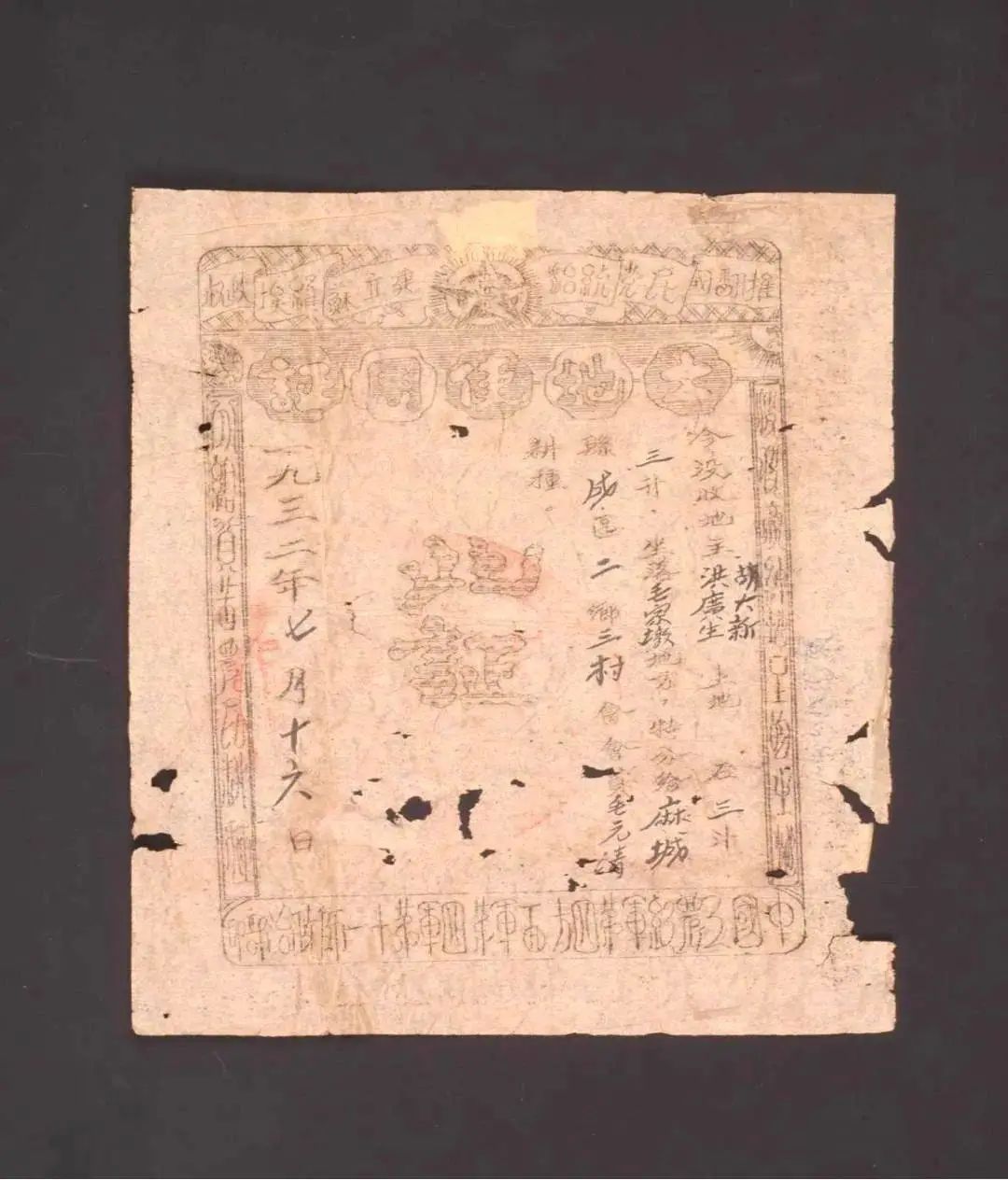

麻城市革命博物馆陈列着一个特别的“土地使用证”,上面印有“没收豪绅地主土地、分给贫困农民耕种”等内容,签章是“中国工农红军第四方面军第十一师政治部印”。

这张土地使用证,见证了中国共产党在鄂豫皖根据地开展土地革命、让广大劳苦大众翻身做主人的黄冈粮食斗争史。

《中国共产党史》第一卷中写到:广大无地少地的农民分得土地后,生产积极性高涨,促进了农业生产发展。如鄂豫皖根据地分配土地后,1930年英山县水稻亩产增加二三成,有的甚至达到五成,出现了“赤色区米价一元一斗,白色区一元只能买四五升”的情况。

一场生产自给运动

见证着“救亡图存”的英勇奋斗

红安革命纪念地管理中心干部来德胜,是一位红色文物民间收藏爱好者。在他厚厚的收藏夹里,3张淡黄票证引起记者关注:

交租证、减租通知单、减租证,上面均注明了佃户姓名、本年实收谷、原定租额、依法减租、实交租额等。

“别小看这三张小纸片,反映的减租减息政策是鄂豫边区抗日根据地发展经济、改善民生的重要探索。”来德胜说。

1937年7月7日,日本帝国主义发动全面侵华战争。凶残的日军在侵占鄂东期间,为达到“以战养战”目的,大肆掠夺粮食等物资,造成民众外逃,田地大片荒芜。1941年前后,鄂豫边区发生了粮荒。

开展游击战的八路军怎样解决吃饭问题?生活困苦的根据地人民怎样生存下去?

面对各抗日根据地普遍陷于物资极度匮乏的境地,毛泽东提出“自己动手,丰衣足食”的号召,“南泥湾精神”自此美名传扬。

星星之火,可以燎原。

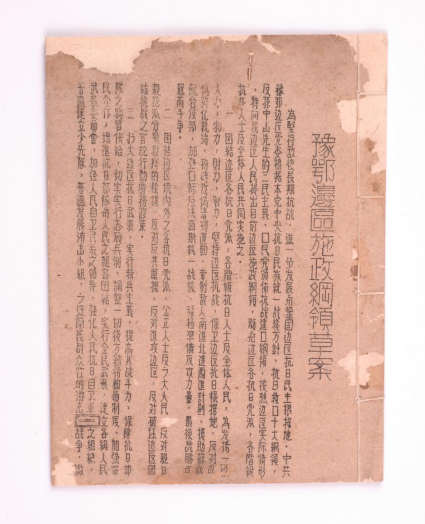

1942年3月,鄂豫边区首届抗日人民代表大会通过《豫鄂边区施政纲领》,进一步明确减租减息的原则和规定:既要地主减租减息,又要农民交租交息;地租不得超过主要作物实收量的37 .5% ,保证所属地区一律按二五减租原则收租,佃农按此规定交租。

1943年11月,鄂豫边区党委作出了“亲自动手,克服困难”发展生产的决定,一场生产自给运动在血雨腥风的斗争岁月里蓬勃开展:

李先念、陈少敏等边区党政军领导人带头开荒种地,在群众中传为美谈;

黄冈雅霍乡抗日民主政府乡长黄金彪带领群众奋战两个月 ,修起了防护堤 ,治服了历年危害农业的“龙水”……

随着减租减息政策的落实,抗日根据地人民群众的负担,比日军占领区和国民政府统治区人民的负担分别减少了80%和60%以上。

市史志研究中心主任江明说,鄂东各根据地人民缴纳公粮的积极性高涨,农业税征收工作取得了很大成绩。其中黄冈每年约征公粮6万石,为发展和巩固抗日根据地起了至关重要的作用。

一张借粮证

浓缩着“军民鱼水情”的深厚情怀

在黄州区陈策楼镇陈潭秋故居纪念馆,馆藏着一张泛黄毛边的借谷证:证书上写着“此票为一九三四年向群众借谷充足红军给养之用”,盖有中华苏维埃粮食委员会的印章,签发者为中央苏区第一任中央粮食人民委员陈潭秋。

该纪念馆解说员汪满介绍,1934年,中央苏区红军第五次反“围剿”失利,准备战略转移,但粮食供应成为难题。中央决定向群众借谷24万担,为即将长征的部队准备五到七天的粮食。时任临时中央粮食人民委员(部长)的陈潭秋临危受命,推行开源节流,发动群众,努力完成筹粮任务,被称为“人民的好粮食部部长”。

“粮食紧缺也是刘邓大军挺进大别山面临的巨大挑战。” 江明介绍,1947年,刘邓大军千里跃进大别山,但缺衣少粮,既要同围剿的敌人作战,又要想方设法解决部队给养,主要靠大别山人民支援。

来得胜收藏着一张刘邓大军筹粮留下的“借粮证”,上面写着:“晋冀鲁豫驻地行政委员会借粮收据,第003365号,今借到黄冈县潘塘区村民南街稻子陆佰玖拾伍斤。 中华民国三十六年十月二十日”。他说,七里坪潘复兴粮行老板潘大钊将库存的12.53万余斤粮食全部献给了刘邓大军。

一张借谷证,承载着一段沉甸甸的历史时光,记录了革命战争时期军民鱼水情。

据史料记载:在渡江战役纪念地团风,1949年3月至7月,经鄂东地区通过、渡江和休整的解放军约35万人。为支援解放军渡江作战,黄冈沿江各县党群紧急行动,筹集粮草和船只等,共供应了1.2亿斤粮食、7000多万斤柴草、2000多只船,保证了大军供给。

“我当时就是小兵一个,主要做支前的粮食征集工作。”今年92岁的潘知老人,当年跟着豫鄂三分区主力部队一起打游击。他说,1949年4月,黄安城获得解放,为积极响应“支援大军前进,解放全国人民”的号召,老百姓挑着箩筐为大军献粮,南下部队到武汉时,还带走了30 万斤粮食。

“小小黄安,人人好汉。铜锣一响,四十八万。男将打仗,女将送饭。” 这首革命歌谣,是当年黄冈儿女前仆后继支援革命的真实写照。

记者在红安《列宁小学教科书》中看到了这样一段记载:“姐姐缝了一个布袋,绣上‘拥护红军’四个字,悬挂墙上,每日抓米一把,积少成多,预备送给红军吃。”

一个个黄冈革命故事,生动地证明,新民主主义革命时期的黄冈粮食斗争史,就是一部体现党与黄冈老区人民心连心、同呼吸、共命运的革命斗争史。

来源:市委宣传部策划,市史志研究中心、黄冈日报社、黄冈广播电视台