敢教日月换新天

——社会主义革命和建设时期的黄冈粮食奋斗史(下)

麦子黄,油菜熟,秧苗青。5月的黄冈乡村,迎来一年首季的丰收与喜悦。

“这片田地都是当年开荒出来的。”站在村后机耕路上,看着一望无际的绿色稻田,浠水县汪岗镇前进村80岁的陈华章感慨万千。

“晴上三天地冒烟,下雨三天遍地淹。”这是当年前进村的真实写照。丢儿湖、哭儿树等地名,折射的是解放前穷苦百姓的悲惨生活。

新中国成立后,为吃饱肚子,时任前进大队党支部书记邱宏祁带领乡亲们自力更生,奋战6个秋冬,改山改水改路,扩大种粮面积300多亩,1970年又选育出“前农一号”晚稻良种推广种植,使粮食平均亩产连续十年超过1000公斤,成为当时全省农业发展的一面旗帜。

像前进大队一样,社会主义革命和建设时期,在党领导下,黄冈农民成为土地主人,生产积极性高涨。黄冈大地到处呈现一派战天斗地的火热生产场景。

1964年, 英山县草盘地镇岩河岭大队干群开挖月行山、治理大弯钩。

万块石头一条岸 万担泥土一亩田

山路弯弯,记者驱车来到海拔900多米的英山县草盘地镇岩河岭村。

50多年前,轰轰烈烈的“农业学大寨”运动在全国铺开。敢与“乱石深沟斗笠丘”的恶劣环境抗争的英山县红花公社岩河岭大队,成为闻名全国的农业先进典型。

站在岩河岭水库大坝上,俯瞰石头砌成的层层梯田,顿感雄伟壮观,“万块石头一条岸、万担泥土一亩田”的标语依稀可见。很难想象,50多年前,人们如何肩挑背扛,用一块块石头建出大寨田。

现任岩河岭村党支部书记程世友说,岩河岭以前是“斗笠丘,鸡肠田”,1964年前仅有200多亩水田、几十亩旱地,“粮食亩产仅四五百斤,每年吃国家供应粮三四万斤。”

1964年起,响应党中央“农业学大寨”号召,岩河岭大队党支部书记段昭想带领群众以愚公移山精神,在山沟沟里开辟良田。

削平葫芦咀、开挖月行山、治理大弯沟……岩河岭村部的大寨文化纪念馆记录了这段历史:岩石岭大队以山西大寨为榜样,十年间削平了13个山头、改修了13条河道、垒砌了250道石岸,修建了一座30万立方米水库、开挖了十华里盘山渠道,全村水田面积由230亩扩大到403亩,旱地由77亩扩大到227亩,粮食产量年年大幅增长……

顶逆流、战恶浪,岩河岭大队涌现出很多艰苦奋斗的典型。老党员杜玉兰在1969年洪水期间,不顾生命危险整夜用门板抵挡洪水。她不仅和丈夫没日没夜干,还将15岁的大女儿程菊香送到铁姑娘队、二女儿程子芳送到石匠队……

记者来到杜玉兰家时,她正扛着锄头从菜园里回来。92岁的杜玉兰耳聪目明,提起50多年前战天斗地的劳动生产,老人眼里放光。她说:“解放前我讨过饭、打过长工,解放后有共产党撑腰,有田种,有饭吃,什么困难我都不怕,再苦再累心里也高兴。”

上世纪六七十年代,黄冈流传着“远学大寨、近学岩河岭,赶十月、超前进”的佳话。

来到浠水县汪岗镇前进村群众服务中心,映入眼帘的是一座农民赶牛拉犁耕田的铜像,镌刻着前进村干部群众奋斗的足迹。

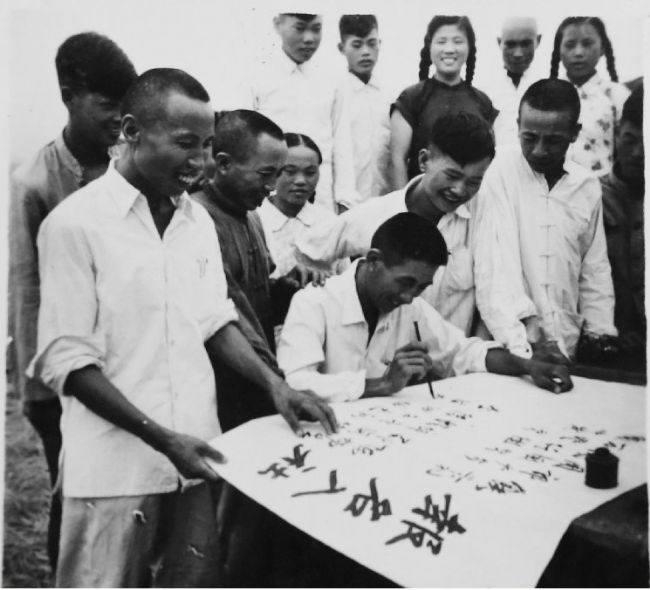

村史馆里,一幅幅珍贵的黑白照片,一张张发黄的报纸,记录了当年战天斗地的场景和时代荣光。

照片中意气风发的少年,如今已是两鬓斑白的老人。围坐在当年的木桌前,80岁的陈华章、61岁的邱松涛、69岁的邱东华忆起当年岁月稠:

“中南六省来参观的小汽车排了几公里,齐腰高的水桶每天要烧两大桶水接待来学习的客人。”

“成绩不是等出来的,是干出来的。” 陈华章老人说,当年探索“三熟三高产”,但两季水稻加小麦,自然生长需要400多天,而一年只有365天,怎么办?他们探索出“五个补持”的新方法:精耕细作补持、以肥补持、巧管补持、以水补持、以药补持。社员们起早摸黑,把两天的活儿一天干完,田地的边边角角都种上粮食。

这片土地上人们惜地如金的传统延续至今。现在,全村870余亩稻田,没有一处抛荒,苍翠欲滴的秧苗长势喜人。

现任前进村党支部书记熊武谋说,当年艰苦奋斗的精神一直在传承,我们要把田种好,以第一产业带动其他产业发展,尽快实现乡村振兴的目标。

浠水县汪岗镇前进大队粮食喜获丰收。

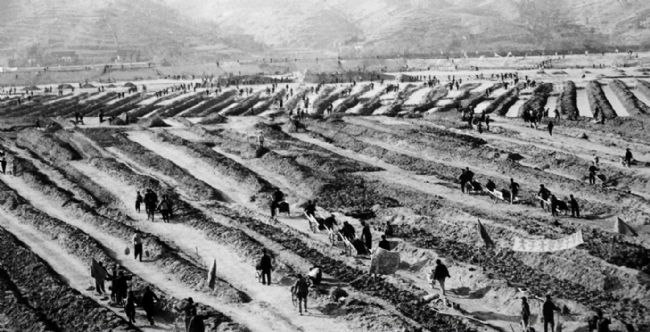

1959年,万千干群建设白莲河水库。

万千干群兴修水利 赢得万畴五谷丰

在浠水、罗田、英山三县交界处,一潭碧水波光粼粼。这是我省第三大水库、“鄂东第一人工水库”——白莲河水库。

白莲河水库没建之前,该流域内浠水、罗田、英山三县水旱灾害频繁,尤以旱灾为甚,素有十年九旱之说。每遇大旱,沙洲外露,田地龟裂,荡然无收。

黄冈南临长江,境内六水并流,洪涝灾害频发。1947年和1948年黄冈连续遭受水灾,沿江湖区大面积农田减产绝收;1954年,面对长江百年不遇的大洪水,黄冈全民皆兵、日夜奋战,迎战五次洪峰,开展抗洪抢险,灾后重建。

水利是农业的命脉。新中国成立后,党带领群众重整山河、改天换地,开展大规模水利建设。

1958年起,党带领浠水、罗田、英山等地人民,历时3年修建白莲河水库。其控制流域面积1800平方公里,总库容近12亿立方米,以防洪、灌溉为主,兼有发电等功能。

这是一座靠奋斗精神筑起的丰碑。采访当年水库的设计者、老领导、民工等建设者,记者深深感受到那战天斗地的豪情——

十万建设大军,自带米菜,蜗居茅棚,迎着冰雪出,冒着酷暑干,伴着星辰归。工地上的钎锤声、打夯声、车轱声、炸石声震天动地。

“建设者们就是凭着一股激情如火的冲天干劲,搬掉一个个山头,凿开一处处隧道, 筑起一层层坝基,挖掘一条条渠道,用血泪与汗水凝成白莲河水电枢纽工程。” 《大地丰碑——白莲河水电枢纽工程建设纪实》主编汪德富说,如今,流域内几十万顷良田和近百万人口受其眷顾,从根本上改变了灌区过去“十年九不收”的状况,赢得万畴五谷丰。

治水兴水,兴利除弊。在那个物资匮乏的年代,凭借原始人力,黄冈掀起农田水利建设高潮。

市水利志记载:从1953年兴建麻城大坳、红安马安山水库开始,至1959年,全区共动工兴建79处水库。经过上世纪60年代初的成龙配套,全面改写黄冈粮食生产条件,全区粮食亩均年产量由1955年的200公斤增加到1975年的400公斤以上。

万千知青上山下乡 向荒湖进军要粮

湖北最早太阳升起的地方——龙感湖管理区,田成方、路相连、渠相通,一片绿色的海洋。

新中国成立前,这里还是一片茫茫的水泽,蒿草葳蕤,荷菱丛生,钉螺密布……

1954年春,国家第一个“五年计划”和《农业发展纲要》提出,“向荒湖进军,大力发展国营农场”。1955年,毛泽东主席发出号召:“农村是一个广阔的天地,到那里是可以大有作为的。”

1956年,龙感湖这片被遗忘的水乡泽国,迎来新中国的第一批拓荒者——来自武汉、上海等地近2000名知识青年。

“当时住的是茅棚,水里有血吸虫,虽然艰苦,但我们干劲都很足。”采访80多岁的胡志方、宋君平等仍留在龙感湖的老知青时,老人们的思绪回到60多年前那个激情燃烧的岁月——

“建场初期,农场田多劳力少。挑堤开沟、犁田整地够男劳力忙乎,割谷、插秧、捡棉花‘三弯腰’农活全是我们妇女做。”

“当年不像现在实行水稻直播,飞机打药,机械收割,那时的活计全靠人做。插了早稻插中稻,插了中稻插晚稻,插秧要插到8月,割谷要割到腊月。一年四季浸泡在水田里,指甲都烂掉了,皮肤都浸腐了。”

龙感湖副县级干部李言水感叹道:龙感湖百里长堤,14万亩良田、8000亩水面,是成千上万知青、农垦战士改造旧河山的战果。

在武穴市万丈湖农场知青文化馆,一张张老照片、一件件老物件,展现了万丈湖农场通过知青的努力,从无到有、从河滩变良田、从荒山变绿洲的历程,2.3万亩田地喜看稻菽千重浪。

史料显示,至1970年底,黄冈全地区有7.65万名知识青年奔赴农村“插队落户”,向荒湖进军。

黄州南湖农场、蕲春八里湖农场、黄梅张湖农场……万千知青上山下乡,在荒湖中崛起的一座座国营农场,如今都是粮食主产区,成为黄冈“鄂东粮仓”的重要基地。

1978年夏,黄梅县80多万亩农作物面临干旱。全县干群引江水、抽湖水、提库水,抗大旱,誓夺粮食大丰收。

1960年,一批知青在武穴万丈湖国营农场稻田劳作。

1963年,龙感湖国营农场知青插秧。

【讲述】

前进村人的精神

讲述者:陈华章,80岁,浠水县汪岗镇前进村人

“晴上三天地冒烟,下雨三天遍地淹”,60多年前,浠水县汪岗镇前进村自然条件非常恶劣,穷苦百姓吃不饱肚子。

穷则思变。当时的前进大队党支部书记邱宏祁从没进过学堂门,斗大的字不认得,他任支书后,拜大队的会计为师。晚上别人睡觉休息,他找会计教他识字。邱宏祁不仅自己学,还在村里办起了扫盲班,组织村民学文化,还选派青年干部到山西大寨村、本县十月村等地学习先进经验,并多次邀请专家教授来村传授科技种粮知识。通过学习,不少村民成了种田能手,先后有100余人被选送到黄石、鄂州等地当技术员。

“比学”的同时“比干”。前进村人的自力更生、艰苦奋斗,开辟了1500米长的渠道贯穿全村,把白莲河水库的水引进了前进村,并在巴水河畔修筑了2000米长的拦洪坝,建起了电动排灌站。解决了水害难题,村党支部又发出倡议,向低荒湖进军,全村村民在党员干部的带领下,奋战六个秋冬,推走了三座大山,扩大种粮面积300多亩,把丢儿湖变成了大寨垅、水洲畈成了争光畈,何家潭改成了油稻园,探索出“麦稻稻”“油稻稻”“三熟三高产”的种植模式,使粮食平均亩产连续十年超过2000斤,成为当时全省农业发展的一面旗帜。1979年,邱宏祁被评为全国劳动模范。

在新时期赓续艰苦奋斗精神,前进村人用“比学比干”的精神推动乡村振兴。全村没有抛荒田,农旅融合搞得红红火火。

一座战天斗地的精神丰碑

讲述者:高昆,85岁,时任白莲河水电工程指挥部政治部宣传组长

建设白莲河工程正是三年困难时期,建设过程的艰苦,真是惊天地泣鬼神。

拦河大坝是内用粘土芯,外用山皮土外壳的坝体,对坝芯要求特高。为了修坝芯墙,在两条围堰中运走14米深的覆盖层。清理覆盖层必须要排围堰的渗水,要求是“沙随水下,水下沙完”。当时冰天雪地,滴水成冰,民工们在河里淘沙,又从10米坡度肩挑河沙。事后获知,凡参加清基抽槽的人都患有风湿病,致残者很多。

在白莲河水库峡谷里,高峰时容纳10万人之众进行开天辟地的施工,组织有理有条,干部的作风是关键。

清基抽槽时,十多台抽水机,每台机子必须要一人潜入水下排流沙。时值冰天雪地,民工排队下水。每人在水下只能工作一两个小时再换班。兰溪民工团长南震将出水的民工抱住,用自己的体温温暖,用大衣裹在一起。就是这样的干群关系,让人感动。清基抽槽是争分夺秒,稍停就会前功尽弃。团陂民工团长柴茂林住的茅草棚,我看到床铺被雨水浇湿发霉了,他也没发现。他说:“我每次都倒床就睡着了,没顾及到床垫已发霉了。”黄冈地委书记处书记易鹏兼任白莲河工程指挥部党委书记,在那时,他经常带我在晚12时到工地劳动,他上土,我挑。到天亮放工,又回到办公室,开始新一天的工作。

总策划:李初敏; 策划:江明 占焕军 胡丹 来源 : 黄冈广播电视台 黄冈日报