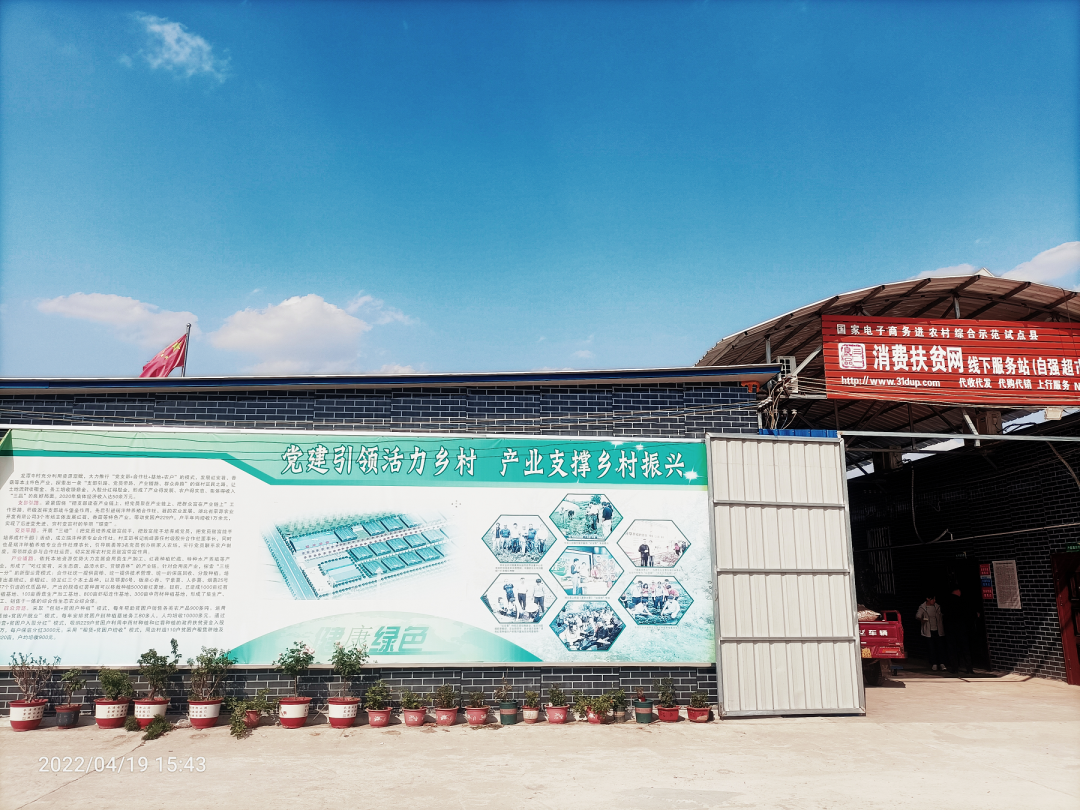

红安县瑞沣合作社:

五维联农模式破局绘就乡村振兴富民画卷

在红安县杏花乡龙潭寺村的田野间,红安县瑞沣种植养殖专业合作社的产业版图格外亮眼。自2015年3月成立以来,这家以红安苕种植、香菇加工、龙虾养殖为核心的综合性生态农业主体,在退役军人姚峰的带领下,从接手“经营困境”的产业起步,创新探索“五种联农带农模式”,将266户脱贫户牢牢吸附在产业链上,让村集体经济年均增收13万元,成为当地产业兴农、富民强村的标杆。

一、“包销+种植”:解脱贫户“种得出、卖得好”难题

针对有劳动能力却缺技术、愁销路的脱贫户,合作社构建“全链条帮扶”体系。在红安苕、香菇种植关键环节,合作社不仅无偿提供技术培训——从种苗培育到田间管理,技术员全程上门指导;还以优惠价供应种苗、菌棒,降低脱贫户前期投入成本。待产品成熟后,合作社以“不低于市场价”的保底价集中收购,彻底打消脱贫户“丰收不增收”的顾虑。如今,合作社每年帮脱贫户销售农产品超900吨,让“自家地”变成了“增收田”。

二、“基地+就业”:让脱贫户在家门口端稳“饭碗”

“在家门口干活,一天能挣80块,还能照顾老人孩子!”在香菇种植基地务工的脱贫户李大姐的话,道出了许多村民的心声。合作社专门为有就业意愿的脱贫户建立务工台账,根据岗位需求精准匹配劳动力。每年,基地仅长期岗位就安置80余名脱贫户,涵盖种植管理、产品分拣、加工包装等环节,人均年增收超1万元。采摘旺季时,临时用工岗位还能带动周边闲散劳动力灵活就业,让“务工增收”覆盖更多家庭。

三、“经营+入股”:为弱劳动力家庭守住“增收底线”

面对无技能、缺劳动力的脱贫户,合作社创新“保底分红”机制。33户脱贫户以大棚果蔬扶贫资金33万元入股,266户以中药材、红苕种植扶贫资金76.6万元入股,无论合作社经营效益如何,每户每年都能拿到3000元保底分红。这种“零风险参与”模式,让弱劳动力家庭也能稳定享受产业发展红利。

四、“租赁+增收”:让闲置土地“生金”

为扩大产业规模,合作社以每亩300元的价格流转土地1600亩,其中110户脱贫户的320亩耕地、水面被纳入流转范围。“以前土地荒着没人种,现在每年能拿900元租金,比自己种还划算!”脱贫户王大爷说。土地流转不仅让闲置资源得到利用,更让脱贫户无需投入劳动就能获得稳定收益,实现“土地不丢、收入增加”。

五、“合作+集体”:激活村资产壮大集体经济

合作社还与村集体携手,探索“资源盘活”路径。利用村集体闲置的旧学校、旧厂房、旧村部,改造为农产品加工车间、仓储仓库;依托120多亩银杏林打造产业扶贫基地,既为合作社拓展了发展空间,又让村集体经济每年增收13万元。这种“村企共赢”模式,让村集体有了更多资金投入基础设施建设,反哺村民生活改善。

如今,瑞沣合作社的“联农带农”效应持续释放,近两年来,266户脱贫户通过不同模式实现增收,其中58户靠“订单种植”户均增收3000元,85户靠“就业+入股+土地流转”户均增收4000元。下一步,合作社还将开发“游仙山庄”,探索“农文旅融合”新路径——春季采苕尖、夏季摘香菇、秋季钓龙虾,让产业从“卖产品”向“卖体验”升级,为乡村振兴注入更多“甜蜜动能”。

来源:黄冈农业农村微信公众号