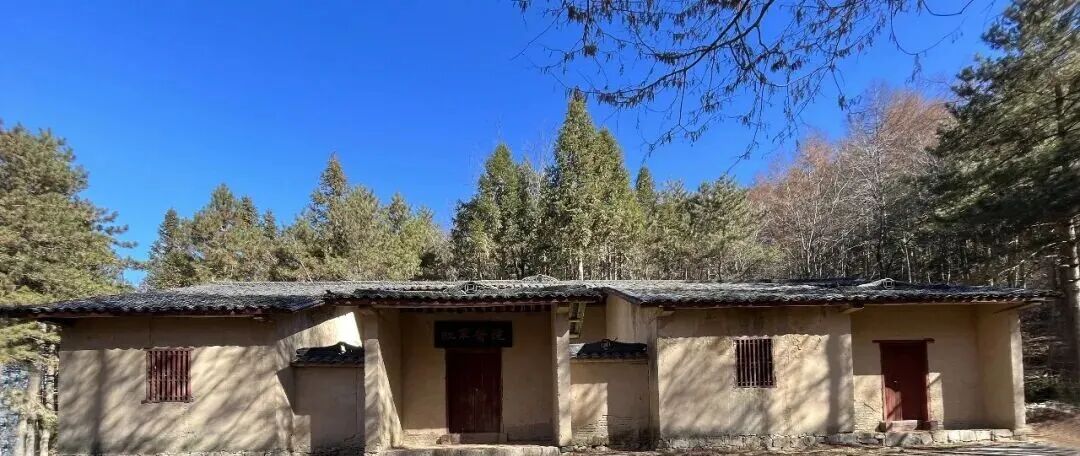

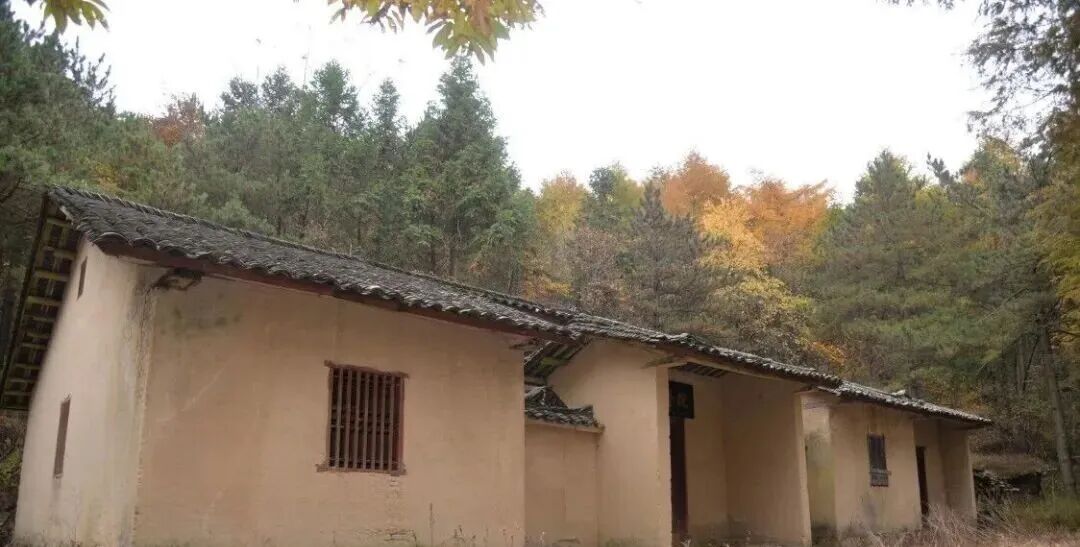

近日,隐匿于桃花冲山林间的红二十八军后勤医院旧址完成修复工程,正式以全新面貌亮相。这座承载着革命先辈坚守与奉献精神的红色建筑,历经匠心修缮,从残垣断壁中“重启”历史记忆,成为当地红色旅游与精神传承的新地标。

据了解,该旧址始建于红二十八军游击战争时期,是当时重要的“山林医院”。据史料记载,林之翰院长曾带领医护人员在此克服极端艰苦条件,用树枝搭床、土布搭棚,半年内成功救治200余名伤病员,更曾发生医护人员以菜刀、石块奋勇抗击敌人的壮烈事迹。然而,岁月侵蚀让这座红色建筑逐渐褪色,修复前,旧址夯土墙斑驳剥落、屋顶局部破损,仅存的建筑框架在山林中默默诉说着过往。

为守护这份珍贵的红色记忆,修复团队于近期启动修缮工作。10月12日,团队严格遵循“修旧如旧”原则,既保留了建筑“一重五开间”的原始格局,又对破损部分进行针对性修复——将老化的土草盖复原为夯土小黑瓦盖,对松动的墙体进行加固修缮。施工过程中,团队格外注重保留历史痕迹,小到一块墙砖的纹理、一处木梁的印记,均力求还原当年因陋就简却充满力量的医疗场景,让每一处细节都承载起革命年代的厚重记忆。

如今,修复后的旧址已正式对外开放。走进院内,革命年代的质朴风貌扑面而来,同时新增的参观指引、历史解说等功能,让游客能更直观地感受当年的战斗与救治故事,成为传承红色精神、开展爱国主义教育的“生动课堂”。

红二十八军红军医院旧址

红二十八军红军医院旧址位于英山县桃花冲风景区小歧岭山凹中,四面环山,现存夯土墙面积约60平方米。始建于19世纪30年代,为红二十八军根据地后方医院。

1935年2月,红二十八军在太湖再次成立,高敬亭为军政治委员(未设军长),辖82师和手枪团,全军1000余人,统一领导鄂豫皖革命根据地党政军工作。1935年2月3日,高敬亭在金家大屋召开干部会议,传达中央和省委指示,决定在英、霍、潜、太4县边境,建立以鹞落坪为中心的游击根据地,开展革命活动。1936年9月,高敬亭在英山桃花冲召开中共皖西特委会议,决定将中共皖西特委改为中共皖鄂边区特委,何耀榜任特委书记。中共皖鄂边区特委成立后,红二十八军后方医院设在桃花冲。这期间,红二十八军在鄂东的活动,基本上是以桃花冲一带为根据地,来往于鄂东各县之间,打击国民党,扩大红色区域,在桃花冲设立后方医院抢救医治伤员和革命群众,白天把伤员转移到山洞中,夜间转入医院救治。1937年2月11日,何耀榜到英山桃花冲红军医院看望伤员,得知西安事变和平解决。为进一步了解党中央的政策,派人去外线了解情况。1937年6月27日,土豪谭老六带领一营敌军包围了红军伤病员休养地,红二十八军第五便衣支队第一分队队长陈彩林(英山人),在掩护红军伤病员转移的战斗中被敌人逮捕,后被害于太湖县监狱。同期,便衣队副队长朱南容等8人全部壮烈牺牲。

1946年,张体学率领鄂东独二旅在大别山区坚持游击战争,再次恢复桃花冲战地医院。面对凶恶的敌人和残酷的环境,张体学始终信心坚定,意志顽强,百折不挠,勇往直前。独二旅坚持大别山区游击战争,队伍虽散,火种尚存,为党中央作出战略反攻,向大别山挺进的伟大战略部署提供了重要的依据。

1947年,刘邓大军三纵8旅进驻英山后,将此作为医疗机构使用。1948年5月初,刘邓大军三纵8旅留在桃花冲第三医疗所的40多名伤病员,先后两次遭敌“扫荡”搜山,大部分伤病员被杀害,仅少数同志转移脱险。当地群众把被害的烈士们遗体掩埋在前面500米的山坡上。

2010年10月,红二十八军红军医院旧址进行了修复,建筑格局为一重五开间,改土草盖为夯土小黑瓦盖。2012年12月10日,桃花冲红军医院旧址被英山县人民政府公布为第三批县级文物保护单位。

来源:英山融媒、英山县文物事业发展中心