焊花如星子般跳跃,6万瓦数控激光坡口切割机的蓝色光束在钢板上游走,割缝精准控制在1毫米……

10月23日,团风县辉创重工生产车间里,综合车间主任彭威盯着正在调试的切割机,难掩兴奋:“这种切割机我们已经安装使用一台了,对比传统等离子火焰切割机,割缝由4mm减少到1mm,材料浪费减少75%,效率提高1.85倍,坡口一次成型还省了后续人工,减少配套成本!”

“今年以来,我们更新多台激光切割机和焊接机器人,建成行业内领先的钢结构生产制造生产线,产品质量和产量双提升,生产效率提高20%,实现了从传统制造到智能制造的跨越。”辉创重工公司副总经理陆恪说。

这幅智能制造图景,正是我市创新型产业集群建设的生动注脚,诠释着我市产业升级的澎湃动能。

今年,省科技厅公示认定9个省级创新型产业集群名单,我市团风装配式建筑钢结构、武穴钙基新材料、红安高新区智能家居3个产业集群成功入围。至此,我市省级创新型产业集群总数达到6个,新培育数量和集群总数两项指标均位居全省第一。

“成立钢结构产业集群后,尤其在技术创新和共享方面,对企业起到了很好的引导和引领作用,让企业敢投、能投。”陆恪介绍,公司的研发投入从营收的3.5%提升到4%,三年内将达到4.5%,驱动产品创新和差异化发展,推动产业技术升级。

集群的力量,更体现在创新要素的融合效应。辉创重工与武汉理工大学合作的“揭榜挂帅”项目——基于视觉与自主行走技术的桥梁智能检测装备,正在进行节点验收。

“研发成功后会应用于公司的桥梁检查车,实现检查车的无人化和智能化,填补桥梁检测装备无人化、高精度控制的技术空白,成为公司下一个技术亮点和经济增长点。”辉创重工公司副总工程师王玉杰说。

“县政府每年安排1000万元专项资金,定向支持企业技术改造与产业升级,并设立母基金,为企业发展注入金融活水。”团风县科经局局长傅何苗说。

这种“企业提需求、高校攻难关、政府搭平台”的模式,让团风的创新动能持续迸发:集群内高新技术企业达53家,21个省市级创新平台覆盖全产业链,正助力团风朝着全国钢结构产业“第三极”的目标加速奔跑。

如果说团风的钢结构产业展现了“硬核科技”的突破力,红安县的泛家居产业则诠释了“柔性协同”的生命力。

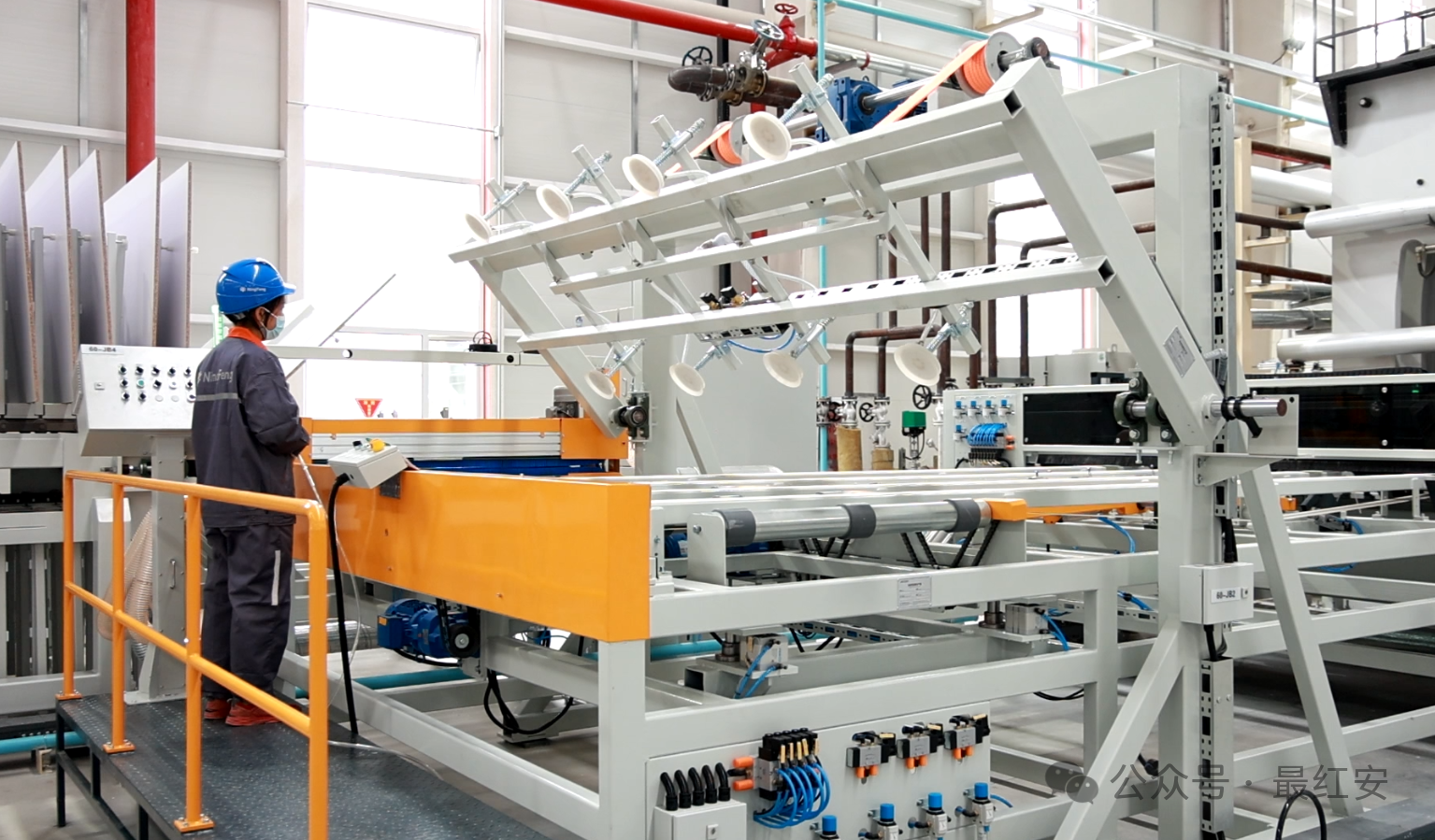

10月20日,湖北宁丰板材二期项目现场一派繁忙景象,工人师傅们正有条不紊地调试生产设备,为项目正式投产做最后冲刺。

“作为泛家居特色产业集群头部企业,计划增加高附加值产品投入,宁丰二期投产公司增加面饰板贴面产品,技术含量和产品附加值更高。”公司业务经理吴惺辉说,二期投产后,企业新增的面饰板贴面产品,凭借更高的技术含量,年产值将达5亿元,带动300人就业。

不远处的金牌橱柜红安基地,叉车正将宁丰板材直送生产车间——这种“门对门”的协同,让宁丰三分之一的产能就地消化,省去包装、仓储和长途物流成本。

“集群就像一张网,把上下游企业紧紧‘织’在一起。”红安高新区管委会副主任胡成感慨,目前集群已聚集家居建材类企业257家,涵盖家具、建材、装饰材料等多个领域,已形成较为完整的产业链条,2024年规上工业产值达119.28亿元,“全国十大木业园区”“中国绿色供应链示范园区”“泛家居新质生产力领航园区”等招牌越擦越亮。

点上突破,面上开花。我市正以创新型产业集群为笔,书写着产业向“新”而行的奋进篇章——

有“科技型中小企业+高新技术企业+科创新物种企业”梯次培育体系:集群内科技型中小企业增幅均超20%,红安县依托千川门窗、宁丰新材等家居龙头,有效链接带动124家上下游企业协同创新,集群内高新技术产业比重提升至58%。

有“产业技术研究院+省级技术创新中心+企校联合创新中心”的平台支撑矩阵:全省首个省级装配式绿色建筑技术创新中心,布局省级企校联合创新中心50家,实现全市5个百亿级产业创新平台全覆盖。

更有“武汉都市圈协同+科创供应链匹配”的转化机制:促成产学研合作项目81项,年技术合同成交额超200亿元;实施主导产业关键核心技术项目61项,带动企业研发投入1.5亿元,新增产值7.2亿元。

夕阳下,辉创重工的激光切割机仍在精准作业,切割出的钢构件将用于下一座跨江大桥;宁丰板材的生产线依然繁忙,赶制发往客户的高端饰面板。在这片充满创新活力的土地上,红安的“家居链”与团风的“钢构群”交相辉映,共同奏响我市产业高质量发展的“集群强音”。

来源:黄冈市融媒体中心 记者 汪欢 通讯员 何昕柱 谢素玲